コミュニティ活動を通してつながる価値とは

~多様な視点が育むイノベーション~

2025年2月6日(木)、東京・赤坂にある積水ハウスグループのオープンイノベーション施設「InnoCom Square(イノコム・スクエア)」で、BluStellar(ブルーステラ)Communities意見交換会が行われた。BluStellar Communitiesとは、NECとさまざまな企業から集まったメンバーが、課題の検討や価値の共創を行い、対話を通じて互いの成長を目指すコミュニティ。テーマに沿ってイベントやミーティング、ディスカッション、事例紹介、フィールドワークなど多彩な活動が行われ、最先端技術にふれる機会も提供される。この日は、このコミュニティに参加している積水ハウス イノベーション&コミュニケーション、TOPPAN、東京きらぼしフィナンシャルグループ、セブン&アイ・ネットメディア、 西日本電信電話(NTT西日本)の5人のメンバーが参集。NECの野口 圭のファシリテーションのもと「コミュニティ活動を通してつながる価値とは」というテーマで意見交換が行われた。ここではその模様を紹介したい。

SPEAKER 話し手

積水ハウス イノベーション&コミュニケーション株式会社

原 起知氏

AIビジネスチーム TL 兼 CAIO

株式会社セブン&アイ・ネットメディア

渡邉 拓也氏

経営企画室

シニアエキスパート

西日本電信電話株式会社

三好 淳一郎氏

エンタープライズビジネス営業部

法人営業部

ソリューション担当

主査

東京きらぼしフィナンシャルグループ

中川 泰友氏

人事部

シニアマネージャー

TOPPAN株式会社

藤﨑 千尋氏

情報コミュニケーション事業本部

事業戦略本部 経営管理部 2チーム

係長

NEC

野口 圭

Missionary

企業という枠を超え、

対話を通して「つながり」や「気付き」を得られる

野口(NEC):本日お集まりの皆様は、それぞれの企業でご活躍のことと存じます。そのようなお忙しい中でBluStellar Communitiesにご参加いただいたきっかけと、継続してご参加いただいている理由を教えてください。

原氏(積水ハウス イノベーション&コミュニケーション):このコミュニティに参加させていただいたのは、当社がNECと一緒に事業を進めていく上で、もっと関係を密にしたいと考えたためです。我々もイノコム・スクエアを舞台に、「オープンイノベーションにより社会課題解決を目指す」という立ち位置でコミュニティづくりをしているので、NECのコミュニティ活動に学ぶことも多い。これからはコミュニティ同士つながることが大事だと思いますし、それが会社にとっても必要だという思いで日々学びを深めています。

AIビジネスチーム TL 兼 CAIO

原 起知氏

渡邉氏(セブン&アイ・ネットメディア):私は、スマートワーク実現に向けて課題解決策を検討する「スマートワーク」のコミュニティに参加しています。3年前にシステム企画部門から経営企画室に異動したのですが、NECの方が私のミッションを知って声を掛けてくれたのが、きっかけです。社内に閉じず社外に目を向けていくことも自分の役割の1つですし、私自身も好奇心旺盛で、人と話すことが好きなので、自分の肌に合うと考え、参加させていただきました。

コミュニティのオンラインミーティングやワークショップには継続して参加していますが、NECは問い合わせにも真摯に対応してくださいますし、興味関心を引く部分が必ずあるので、知見も広がります。「人と会って話す」ということが、自分にとっては継続するモチベーションになっているような気がします。

経営企画室

シニアエキスパート

渡邉 拓也氏

三好氏(西日本電信電話):このコミュニティに参加したのは、上司に勧められたのがきっかけですが、山口から大阪に異動して間もないころだったので、いろいろな方と交流しながら地域を知ることができる、よいチャンスだと思って参加させていただきました。

実は昨日も「関西地域共創プログラム」の活動があり、イベント後にも普段では聞けないような生の声を聞くことができました。地域のことや相手の人となりもわかりますし、会社の方向性についても腹を割った話をしていただける。こういう場はとても貴重ですし、それがコミュニティに参加し続ける理由でもあります。

エンタープライズビジネス営業部

法人営業部

ソリューション担当

主査

三好 淳一郎氏

生の声・生の情報に触れられる「参加しやすいリアルの魅力」

野口(NEC):まさに五感のセンサーを使って、仕事の関係性を超え、デジタルではとらえきれないものを把握して発想できるのが、人間の強みだと思いますし、オンラインとは違うリアルの価値もコミュニティにあるんだろうなと思います。

中川氏(東京きらぼしフィナンシャルグループ):リアルでの活動があるのも魅力というのは、たしかにコミュニティ参加を継続している理由の1つかもしれません。

私の場合は「気が付いたらここにいた」という感じですが、なぜ参加しようと思ったかというと、銀行に勤めていると、“他行”の情報はたくさん手に入るけれども、ほかの業界の情報に触れる機会がなかなかない。このコミュニティでは毎回、他業界の方の話が聞けるので大変勉強になりますし、オンライン環境が整っている点も、継続的に参加するという上で大事な要素だと思います。

人事部

シニアマネージャー

中川 泰友氏

藤﨑氏(TOPPAN):私の場合はweb3やメタバースの研究をしていたときに、たまたまNECのweb3のコミュニティサイトを見つけたんです。私自身が社内外でさまざまなコミュニティ活動をしていたこともあり、興味を持ったのがきっかけです。

個人的な理由として、私はNECという会社のカラーやビジョンに共感を覚えていたんです。

なんとなく好き、なんとなく面白そう。で、なんとなく参加してみたら、私のマニアックな意見も取り上げてくださるので、楽しく継続して参加させていただいています。

情報コミュニケーション事業本部

事業戦略本部 経営管理部 2チーム

係長

藤﨑 千尋氏

多様な視点を取り入れたアウトプットの場を目指して

野口(NEC):ありがとうございます。BluStellar Communitiesにかかわらず5年、10年コミュニティ活動を続けると考えたとき、どうあるべきだとお考えですか。

Missionary

野口 圭

藤﨑氏(TOPPAN):まずは、コミュニティ活動で得たものを参加メンバー同士でアウトプットし合える場が欲しいですね。オンラインでしか会ったことのない人とそうした場でリアルに会い、意見交換をすることで人間関係も深まるし、新しい気付きが得られると思います。

原氏(積水ハウス イノベーション&コミュニケーション):BluStellar Communitiesのコンセプトは、オープンイノベーションの場である当社のイノコム・スクエアに近いと思っています。今、考えているのが、学校でも家でも職場でもなく、多様なアイデンティティを持つ誰もが成長できる居場所が、ここでつくれないかということです。

会社員としてのアイデンティティが強いと、どうしてもROIや業績の比重が大きく見えてしまう。コミュニティのコンセプトを変え、会社や所属から離れて自分の立ち位置を俯瞰できる、今までにない自分の居場所にできないか。「サードプレイス」という言葉がありますが、フラッと来ていろいろなことができる、そんな場にできたらな、という思いがあります。

渡邉氏(セブン&アイ・ネットメディア):アウトプットの場があるのはいいですよね。そこで生まれるコミュニケーションや新しいアイデア、体験自体が何かにつながることもあるかもしれないので、とてもいいと思います。

一方で、コミュニティで得た学びを、社内に持ち帰って実行できていない自分もいて、そこは課題だと感じています。イベントに参加してつながりができれば、仕組みとして何かをアウトプットできるので、社内でもそこに向けて仲間と一緒に何かできるかもしれないし、その成果を自社のPRとして発信できる可能性もあります。

原氏(積水ハウス イノベーション&コミュニケーション):コミュニティに、学生や海外の方など、全く毛色の違う人とコラボレーションしてみるのもいいかもしれません。僕らは社会人なので、もしかすると固定観念に縛られて、視野が狭まっているかもしれない。我々が今見ている視点を、立場やアイデンティティが異なる人の目で見直したら、どう感じるのか。例えばそういったことを、コミュニティとしてやってみるといいと思います。

ただし、全く違う立場の人たちが共通のコンセプトを持つことは、大変難しくて重要な作業なので、コミュニティの中のいろいろな人が集まって議論しながらつくっていくべきだと思います。

中川氏(東京きらぼしフィナンシャルグループ):今後、このコミュニティを永く盛り上げていくには、企業としても個人としてもオープンであること、そして「この場で何を成し遂げたいのか」夢をしっかり描いていくことが重要だと思います。その点からも、将来世代の人たちからアイデアを出してもらうことはとても良い発想だと感じました。

仕事と人生とのバランスでいうと、今までは「WLB=ワーク・ライフ・バランス」でしたが、これからは「LIW=ライフ・インクルーディング・ワーク」がキーワードになる。仕事は人生の一部であって、仕事のために生きるわけではない。この2つが1つに収束していくというのが、未来像だと思います。

三好氏(西日本電信電話):「関西地域共創プログラム」では学生さんと一緒にディスカッションさせてもらったり、地元の学生と議論しながらフィールドワークを行い、地域活性化のための施策を考える教育プログラムを進めています。

それから既に出てきていますが、やはりアウトプットの場は必要ですね。同時にコミュニティの活動について広く知ってもらうため、YouTubeなどを活用して、多くの人の目に触れる機会をつくることも大事だと思います。コミュニティとしてのインフルエンス力が高まっていけば、活動も一層盛り上がり、新しい展開につながっていくのではないでしょうか。

コミュニティは可能性や共創を追求していくための場

意見交換会では、最後にこれまでの話を踏まえて、スケッチブックに5年後のBluStellar Communitiesの姿を表現してもらった。「このコミュニティが5年後にどうなっていたらうれしいか」もしくは「このコミュニティでどのように自己実現したいか」がテーマである。

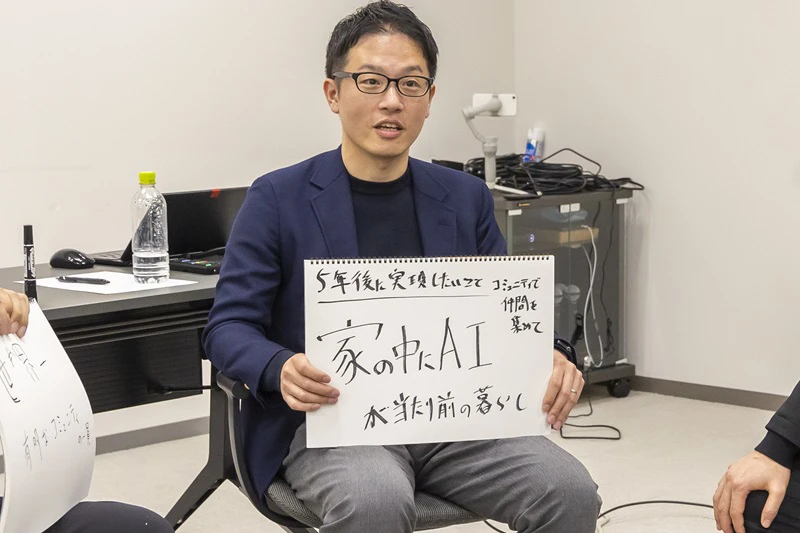

原氏(積水ハウス イノベーション&コミュニケーション)

「家の中にAIが当たり前にある暮らし」:5年後にはSFの世界のように、自分のパートナーであるAIが家の中に当たり前にいる暮らしがあると思うので、BluStellar CommunitiesでITやDXに強い仲間を集めて実現できるといいな、と思います。

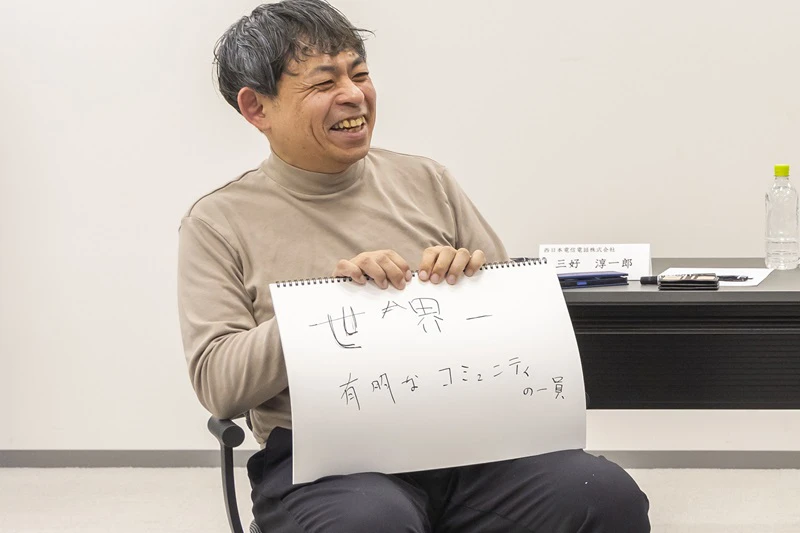

三好氏(西日本電信電話)

「世界一有明(※)なコミュニティの一員」:本当は「宇宙一」と書きたかったのですが、このコミュニティを広げていきたいという想いで世界一という言葉を選びました。いずれにせよここにいることが誇れるようなBluStellar Communitiesにしていきたいですね。

- ※ 明らかに誰もが知っているという意味での造語

藤﨑氏(TOPPAN)

「いろいろな自分のハッシュタグの1つになる」:私は会社で働きながら、社団法人など、さまざまなプロジェクトやコミュニティで活動をしています。自分が活動に参加したいコミュニティ(=ハッシュタグ)がたくさんあっての自分なので、BluStellar Communitiesの活動もその中の1つというイメージです。

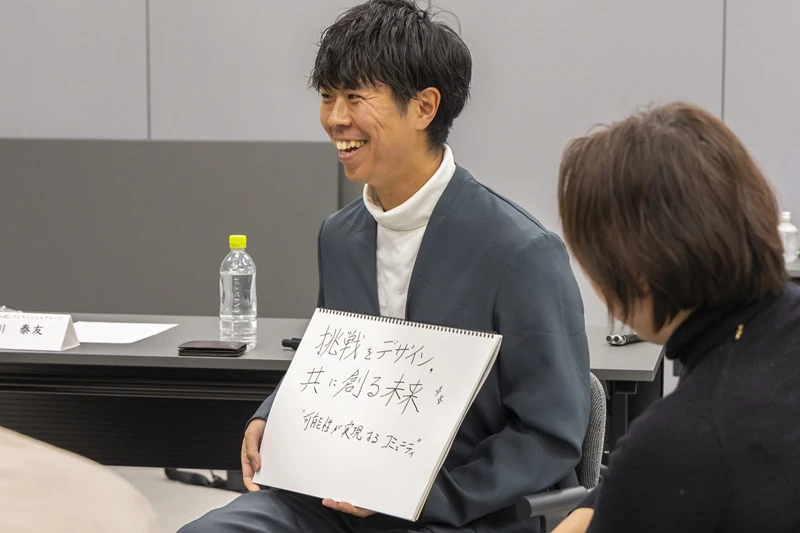

渡邉氏(セブン&アイ・ネットメディア)

「挑戦をデザイン、共に創る未来。~可能性が実現するコミュニティ~」:挑戦のハードルが高い課題に対しても、デザインの力で企画・実行し、仲間と一緒に創り上げる。それを会社内でやろうとすると、失敗への不安や既存事業の慣習、過去の成功体験に引きずられてしまうことも多いですが、このBluStellar Communitiesの場なら、さまざまなプロフェッショナルの方がいて、得意分野を掛け合わせてチャレンジでき、実現できる可能性は大きいのではないか。そんな想いを表現してみました。

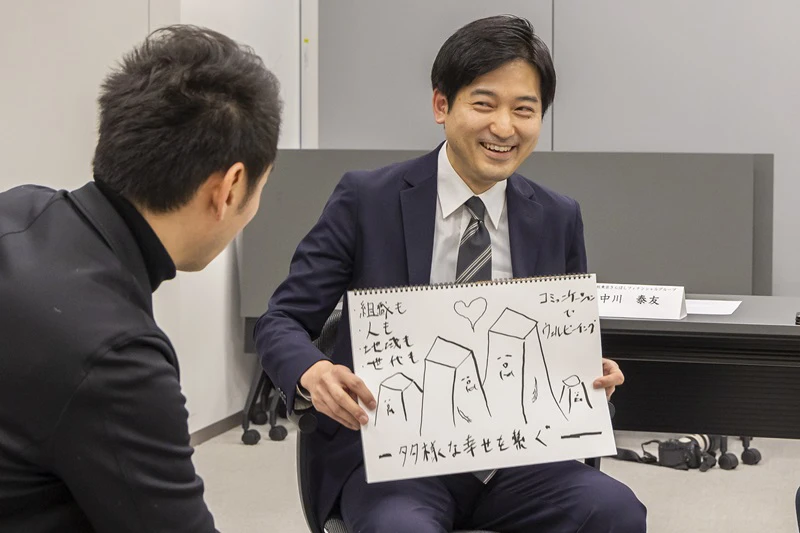

中川氏(東京きらぼしフィナンシャルグループ)

「組織も人も地域も世代も 多様な幸せをつなぐ コミュニケーション&ウェルビーイング」:将来、仕事と人生を分けない世界になっていくとすると、BluStellar Communitiesの活動が、可能性や共創を実現していくためのプラットフォームになればいい。そんな想いで「コミュニケーション&ウェルビーイング」という言葉を選びました。