ファンコミュニティが業界を変える?

~重機ファンの事例から読み解く業界の活性化とウェルビーイング向上~

近年、商品やブランドに対して愛着を持つ“ファン”を増やすことにより、売上拡大をめざすファンマーケティングが注目されている。しかし、ファンコミュニティを構築・運営して成果につなげるための手法については、各社とも手探りの状況にあるのが実情だ。こうしたファンコミュニティを構築するのはどうすればよいのか。そのヒントを探るべく開催されたのが「web3コミュニティ座談会(※)」だ。

当日は、web3コミュニティに在籍する5名(株式会社デジタルガレージ、東海大学、トヨタ自動車株式会社、日立建機株式会社)が参加。 日立建機が企画・運営するファンコミュニティの事例が紹介された後、コミュニティメンバーによるディスカッションが行われた。

- ※ NECが主催する BluStellar Communitiesの1テーマであるweb3コミュニティの活動の一環として行われている

重機ファンを増やすことで重機業界全体を元気にしたい

座談会に先立ち、日立建機による講演が行われた。そのテーマは「重機ファンコミュニティがもたらす価値創造について」だ。

日立建機は、建設機械(重機)の製造・販売・レンタルなどをグローバルに展開する大手建設機械メーカーである。同社は2022年度、新事業創生に向け、会社史上初のビジネスコンテストを全従業員向けにスタート。厳しい審査をくぐり抜け、1期生として事業化の検証(PoC)に取り組んでいるのが、同社の澤田 遊次郎氏と猿山 未華氏の2人だ。

新事業創生ユニット ビジネス開発室

部長代理 VEリーダー

澤田 遊次郎氏

新事業創生ユニット ビジネス開発室

主任 VEリーダー

猿山 未華氏

「当初は、顧客とメーカーを結ぶ共創プラットフォームをつくり、重機ファン向けのグッズを共創するスキームを考えていました」という澤田氏。しかし100件以上のインタビューとオフ会、展示会への参加を重ねるうち、建設業界が抱えるいくつかの問題が見えてきた。

その1つが「人手不足」だ。現在、建設業界では60歳以上が技能者の4分の1を占め、若年層の確保・育成が喫緊の課題となっている。建設業だけでなく、重機を扱うほぼすべての業種で、人手不足が深刻化しているのが実情だ。

さらにもう1つは「接点不足」である。特に本社部門や工場の従業員は、個人の重機ファンや重機オペレーターと接点を持つことは難しく、彼らの声を直接聞くことは容易ではない状況にある。

「エンドユーザーとの接点不足は、当社や部品メーカーの従業員エンゲージメントにも負の影響を及ぼしています。エンドユーザーと交流する場がないので、自分の仕事が誰かに喜ばれているという実感が得られない。これも課題の1つだと考えています」(澤田氏)。

これらの課題を解決するため、澤田・猿山両氏は「重機ファンのコミュニティをつくる」ことを会社に提案。業界全体で協力体制を作り、個人ファンの発掘とつながりづくりを行うという構想を打ち出した。

「当初は、日立建機のファンを増やして、グッズ販売やイベントで収益を上げようと考えていたのですが、社会課題を解決するためには、ファンビジネスからファンベース(ファンを大切にして中長期的に収益向上をめざす考え方)へと発想を転換する必要があると考えました。それは、“日立建機のファン”だけでなく“重機のファン”を増やすことで、重機業界全体を元気にしようといった想いからです」(猿山氏)。

重機ファンの存在が社内のウェルビーイングを高める

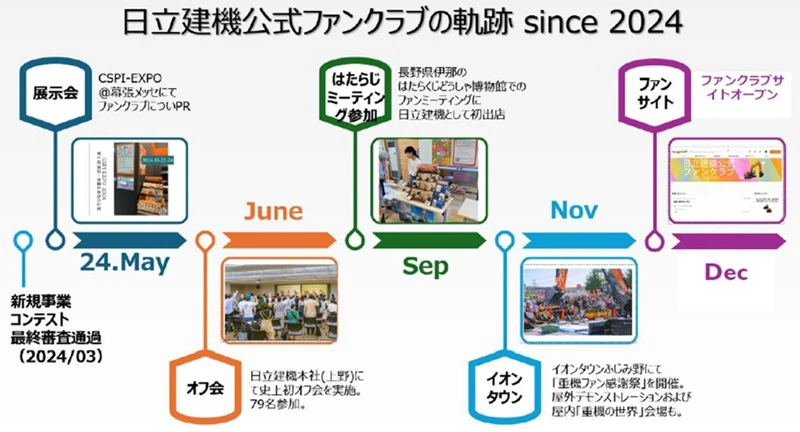

手始めに、2024年5月の展示会でブースの一角にファンクラブのコーナーを作り、3日間で約200名の来場者や業界関係者と名刺を交換。翌月、本社でオフ会を開催したところ、なんと79名もの重機ファンが会場に集結した。その様子を社内に公開したところ、50件以上の応援コメントが寄せられた。

「『自分が開発に携わった重機にお子さんたちが喜んでいるのを目の当たりにして、思わず涙しました』という長文のコメントもいただき、これは従業員エンゲージメントに効果があると確信しました」と猿山氏。オフ会の参加者がSNSで拡散したこともあって、反響は瞬く間に広がった。

9月には、長野県伊那市にある「はたらくじどうしゃ博物館」主催のファンミーティングに、重機メーカーとして初出店。11月には「イオンタウンふじみ野」で「重機ファン感謝祭」を開催した。

「ファンミーティングでは、集まったファンのほとんどが重機のオペレーターで、子どもの頃からの筋金入りの重機ファンであることが判明。重機ファンと共創したハンカチを現地で販売したところ、ファンが売り子を買って出たり、1人で何枚も応援購入したりする姿が見られました。また、イオンタウンの催しでは、重機関連の法人に協力を要請したところ、ほぼ全法人が快諾してくださり、子どもたちの笑顔や新たなファン同士のつながりを生み出すことができました」(澤田氏)。

11月末、いよいよファンクラブサイト「日立建機公式ファンクラブ」をオープン。重機ファンの子を持つ親から学生、重機オペレーター、重機オーナー、業界団体やメーカーの従業員に至るまで、多種多様な重機ファンが年齢や立場の違いを超えて、日々、重機トークに花を咲かせている。

重機ファンコミュニティは、どのような価値をもたらしたのか。

1つ目は、従業員や協力会社がウェルビーイングを感じられるという点だ。「重機の開発・製造に携わる人だけでなく、本社部門などにいて直接かかわっていない人も、ファンを目の当たりにすると嬉しくなる。重機ファンという存在に触れることが、私たちに幸福感をもたらすのです」(猿山氏)。

2つ目は、有用な情報が得られるということ。例えば、新規事業の担当者ならヒアリング相手を簡単に見つけられ、製品へのフィードバックを得ることもできる。「重機ファンがシミュレーターソフトのバグを即座に見つけた例もあり、ファンコミュニティは品質向上にも貢献しています」と猿山氏は話す。

3つ目は、孤独だった重機ファンがつながりを得た点だ。「これまで100件以上インタビューを行ってきたが、共通しているのが“重機ファンには重機に関してわかり合える友達が少ない”ということです。周りの子どもたちが成長とともに “働く車”への興味を失う中で、重機ファンは重機への変わらぬ愛を隠すようになる。『まさか自分以外にもそんな思いをしていた人がいるなんて』と、オフ会では感動の嵐でした」(猿山氏)。

このように、重機ファンコミュニティはさまざまな価値を生み出しているが、課題がないわけではない。その1つが、収益性の問題だ。ファンコミュニティが生み出す短期的な成果をいかに数値化し、ビジネスとしていかに成立させるか。それが今後の課題だ。

「重機ファンを増やし、業界の垣根を超えたつながりと価値を創造すれば、社会課題の解決とウェルビーイング向上に貢献できる。そう信じてこの活動に取り組んでいます」と澤田氏は話を締めくくった。

企画段階からファンと一緒にグッズを制作・販売

講演の後、web3コミュニティのメンバー(デジタルガレージ、東海大学、トヨタ自動車)と、コミュニティマネージャーを務めるNEC関根宏も参加して座談会が行われた。まず、参加メンバーからは、日立建機のファンクラブサイトの活動状況と海外展開について質問が飛んだ。

参加メンバー:今、ファンクラブには何人ぐらいの方が登録されているんですか。

日立建機:まだサイトを公開して2カ月ぐらいですが、大体200名くらいです。今はPoCの最中で、25年3月には役員の審査会も控えているので、当面は少人数に抑えています。ファンクラブには大学生も高校生も小学生もいますし、子どもの影響で重機ファンになった“パパママ層”もいる。インフルエンサーとして活動している“重機女子”もいます。

参加メンバー:海外市場でもファンクラブを立ち上げるとなれば、ファンの数はかなり膨大になりますね。

日立建機:当社は海外売上が80%以上を占める会社なので、海外展開は当然求められるところです。海外では日本以上に重機文化が根付いているので、当社のSNSのフォロワー数も海外では桁が違います。

ただ、一度、海外の重機ファンにインタビューしたことがありますが、言うことは日本の重機ファンと大体同じです。「親が重機に携わる仕事をしていて、子どもの頃から重機が大好きだった。でも、孤独だった」と言うわけです。

参加メンバー:ビジネス面でのポテンシャルはありそうですね。ホビー市場についてはどんな位置付けをされていますか。

日立建機:既に当社のオンラインサイトでは、ミニチュア重機などのグッズ販売を行っています。

当初ミニチュア重機は、新車を購入されたお客様にプレゼントする販促品としての位置づけでしたが、それを購入したいといわれる個人の方が多くいらっしゃるため、ECサイトを立ち上げたという経緯があります。さらに、今後我々は、企画段階からファンと一緒につくっていく、プロセスエコノミーという手法を実践したいと考えています。

業界連携でファンコミュニティを運営する難しさと可能性

続いてのトピックは、「ファンコミュニティの運営にあたり、重機業界がどのように連携すれば共存共栄を図れるか」という点だ。「重機のファンを増やして、重機業界全体を元気にする」ためには、企業の垣根を超えて共創する必要があることはいうまでもない。だが、競合する企業同士が連携するとなると、各社の利害が衝突することは十分に考えられる。業界が連携してファンを増やし、かつ各社がメリットを享受するためには、どのような工夫が必要なのだろうか。

日立建機:業界連携は一筋縄ではいかない面もあるとは思いますが、グッズ販売に否定的な人は一切いません。なぜなら、「重機というアイドルグループ全体を皆で推している」感覚があるからです。

推しメンが日立建機だという人もあれば、他社メーカーだという人もいる。そういう世界観なので、「重機ファンを集めましょう。そこで日立建機のグッズを売ります」と言っても、誰も文句は言わない。要は業界押し、“箱押し”なんです。

参加メンバー:その意味では、エコシステム自体が拡大していくということですから、最終的には御社のビジネスの拡大につながっていくわけですね。

参加メンバー:ただ、同業他社との共創については、難しい面もあるかと思います。ファンコミュニティを御社でつくってしまっていると、同業他社にもそのコミュニティに入ってもらうのか、運営も一緒にやってもらうのかという問題がある。業界全体を盛り上げるという意味では、とてもいい取り組みだと思いますが、やればやるほど他社との軋轢が生じる懸念はないのでしょうか。

日立建機:1つのアイデアとして、業界団体を巻き込むことも考えています。日本建設機械工業会の広報部会の集まりで業界を盛り上げる施策を提案したところ、ほかメーカーの方も含めて全員が、「それは素晴らしい」「私も応援します」と口々に言ってくださった。総論賛成、各論では紆余曲折ありましたが、「なんとかやっていこう」ということになりました。日立建機が運営しているファンクラブは、自社のメリットだけを追求しているのではなく、業界全体に本気でメリットをもたらそうとしている。それを理解してもらえれば、競合他社ももしかしたら協力してくれるかもしれない。

もちろん、販売の現場ではガチガチに競争しているわけですが、業界のイメージアップやホビーの面では、むしろ協力関係が築けるのではないかと思います。

趣味のつながりがビジネスを生むファンクラブという世界

座談会の最後のトピックは、「ファンコミュニティが社内に及ぼす影響」だ。自社製品を愛するファンの存在は、ファンビジネスによる収益を生むだけではない。それは従業員の意識にどのように作用し、社内やビジネスにどんな化学変化をもたらすのか。

参加メンバー:今回の事例が興味深いのは、商材はB2Bなのに、集まっているメンバーは個人(B2C)だという点です。通常ファンクラブといえばメンバーがCで、商材もC向けであるように思えますが、重機のファンクラブではメンバーがCで、商材が高価なB向けという構図になってしまう。ということで特殊でかなり難しいことをやられているのだと思いますが、「B2Bの世界でC同士をつなげる」というのは大変価値があることだと思います。

日立建機:重機ファンに対する社内の認識については、若干の温度差を感じることもあります。我々は普段から重機ファンの方々の「重機愛」に触れているので、過酷な現場で重機を動かしながら、日本の現場を支えている人たちに対してはリスペクトしかないんです。ところが社内では、重機ファンの方たちに対する認識のズレを感じることがある。その認識を変えていけるかどうかが、これからの課題ですね。

参加メンバー:その意味では、「社内の認識を変える」ことも、ファンコミュニティが持つ価値なのかもしれませんね。従業員のエンゲージメントを上げるだけではなく、自社商品のファンに対する認識を変えることも、「ファンコミュニティのメリット」といえるのかもしれません。

日立建機:社内でも会報誌で我々の活動を知り、「我々の重機をこんなに愛してくれている人たちがいるのか」と感動して、ファンをリスペクトするようになった人もいます。

その一方で、「コアな重機ファンの多くは、重機のオペレーターや業界関係者である」という事実を知らない人も多い。ご本人は重機とは関係のない仕事をしていても、「ご家族や親戚が重機に携わる仕事をしていた」確率はものすごく高いですから、重機ファンには誠実に対応しないといけない。それは、必ず財務指標に跳ね返ってきます。

こうして尽きぬことなく最後まで座談会は盛り上がりを見せ、最後にモデレーター役を務めたNECの関根 宏がこう総括した。

デジタルプラットフォームビジネスユニット

プラットフォーム・テクノロジーサービス事業部門

バイオメトリクス・ビジョンAI統括部

web3ビジネス開発グループ マネージャー

関根 宏

「今回、重機のファンコミュニティというユニークな取り組みを試行錯誤しながら一から立ち上げていく過程をお話していただきました。我々がイメージしやすい「人に対するファン」と同じようなファン感情やファン行動が、「モノに対するファン」にも表れていることを、実事例を以て知ることができました。ファンという状態の本質が垣間見られる内容だったのではないかと思います。また、ファンコミュニティは、直接に事業貢献に繋がる、いわば「財務的なメリット」があるのに加えて、従業員のエンゲージメントを向上したり、従業員のファンに対する認識を変えたりという「非財務的なメリット」もありそうということが分かりました。今回のお話をキッカケに、更にファンコミュニティについて理解を深め、参加する方々、そこにかかわる従業員、および、企業の三方良しのファンコミュニティが狙って設計できるようになっていきたい、と思います。今日は、ファンコミュニティの本質と価値に触れる、大変有意義な話し合いができたと思います。ありがとうございました」。