NECが実践した社内システムの運用DX

「クライアントゼロ」で蓄積したナレッジをもとに、顧客の変革をドライブ

DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進する企業が増えている。ただ、システムの切り替えや部門間の連携不足、全社的な展開に至らないなど課題は多岐にわたっており、一筋縄でいかないのが現状だ。NECも全社横断で実施する社内DXの取り組み「コーポレート・トランスフォーメーション」において本格的な変革を遂げてきているが、その過程で、プラットフォーム導入のための体制構築などのさまざまな壁にぶつかった。試行錯誤してそれらのハードルを乗り越えてきた知見や経験を、ナレッジとして大量に蓄積している。NECがコーポレート・トランスフォーメーションにおいてどのような課題を抱え解決してきたか、運用DXを例に専門家2名の講演内容から、成功へ導くヒントを浮き彫りにする。

変革に不可欠なデータドリブン経営

運用のデジタル化からスピーディーなアクションへ

NECは2021年度からコーポレート・トランスフォーメーションに取り組み、中期計画目標達成に向け、「全社エクスペリエンス変革」として①働き方のDX、②データドリブン経営を目指す営業・基幹業務のDX、③運用統合/運用のDX――の3本を軸にしたDX施策と3つの横串施策を進行中だ。

コーポレート・トランスフォーメーションを進めていくに際し、NECが最も大事にしているのが「クライアントゼロ」の考えだ。これは先端技術を自らが“ゼロ番目”のクライアントとしていち早く導入し、そこで獲得した知見やノウハウを新しい価値として顧客に対しても還元するというものである。

コーポレートIT・システム部門

基盤運用統括部長

菊地 謙一

菊地は「コーポレート・トランスフォーメーションで成果を上げるにはデータドリブン経営は欠かせない」とする。データドリブン経営の本質は、ファクトに向き合い、未来志向につなげること。そのためにはEnd to Endでプロセスを標準化し、ベースレジストリを整備した上で、「情報やデータを可視化」し経営者から従業員まで同じデータを参照できることの必要性を訴える。そこでNECではCxOごとに91に上る経営ダッシュボードを作成し、経営陣がそれを基にスピーディーに判断を下すだけでなく、従業員も課題解決に向けた提案・アクションを起こせるようにした。

また、社内システムの運用においても運用業務のデジタル化に取り組んだ。NECが取り組んでいる運用DX施策の一つが「Digital Native運用モデル」である。NECではグループ全体で1000以上のシステムと約100のSaaS(Software as a Service)が稼働している。この膨大な数のシステムとSaaSを一元的に管理し、運用状況の可視化、障害検知から復旧までの自動化など、AIを活用したプロアクティブな対応によるインテリジェント運用プラットフォームがDigital Native運用モデルである。

Digital Native運用モデルは社内のどのシステムで何が起こっているかを対応状況まで含めて、ダッシュボードで瞬時に把握できる。さらにモバイルアプリケーションに通知することで、システムのインシデントや更新、障害・復旧状況なども即座に確認できる。従業員が素早く状況を把握して、どんなアクションを取るべきか、スピード感を持って自ら判断できるわけだ。そのために運用プロセスを標準化し、ベースレジストリを整備することが重要となる。

「運用の報告も鉛筆をなめた報告書を作るのではなく、ダッシュボードでファクトに基づいたものに変わりスピーディーなアクションができるようになりました」(菊地)。

クラウドネイティブなツールを組み合わせ統合運用を実現

約1,000システムを一元管理、社内ITダッシュボードで可視化からアクションへ

バラバラだった問い合わせ・申請の窓口を一本化

従業員エクスペリエンス向上に一役

NECのコーポレート・トランスフォーメーションでは、従業員エクスペリエンス向上にも重きを置いている。以前は特に社内問い合わせ・申請手続きに関して、利用者側からは「社内の問い合わせや手続き窓口がバラバラで探す手間がかかる」「FAQやナレッジが分散していて欲しい情報がすぐ見つけられない」、提供者側からは「アナログな業務プロセスのためにデータを活かせず、業務改善が進まない」などの課題が挙がっていた。そこで、コーポレートIT・デジタル部門 経営システム統括部でシニアプロフェッショナルを務める武田亮介が中心となって、2019年から従業員エクスペリエンス向上に取り組み、エンド・ツー・エンドで業務をデジタル化・標準化・共通化することを目指した。

コーポレートIT・デジタル部門

経営システム統括部

シニアプロフェッショナル

武田 亮介

具体的な取り組みとしては、社内に520あった各窓口のうち、利用者数の多い問い合わせ・申請の窓口137を企業のITサービス管理と業務プロセスを一元化するクラウド型プラットフォームである「ServiceNow」に集約した。また、モバイルアプリを使うことで、問い合わせや申請手続きを簡素化。業務ごとに個別最適化していたシステムを連携することで、問い合わせ・申請受付後のワークフローを自動化し、業務効率の向上につなげた。

「問い合わせや申請の窓口だけでなく、従業員の自己解決を促すFAQやナレッジも集約しました。目指したのは、問い合わせの数そのものを減らし、運用コストを削減することです。また、既存ツールやシステムの単純な置き換えではなく、問い合わせや申請手続きのバックグラウンドにある業務の自動化など、プラスアルファの価値を創出することも重要でした」(武田)。

実際に、運用DX実践後はナレッジへのアクセスが増え、従業員による自己解決率が向上し、問い合わせ件数は減少した。

以下に示した数字は、NECが運用DXの取り組みによって得た効果の例である。

- ITサービスマネジメント問い合わせ件数・サポート工数:26%減(*1)

- ITサービスマネジメント問い合わせ受付から解決までの時間:57%短縮(*2)

- 「Human Resource Service Delivery」問い合わせ一次解決率:48%向上(*3)*1)2022年4月~2023年6月末 *2)2022年度実績 *3)2022年10月時点

これらの数字から、運用DX施策によって問い合わせや申請に関連する相応の業務を効率化できたことがわかる。

プラットフォーム導入に立ちはだかった壁

CoE体制を構築し運用を統一することがカギ

今でこそ運用DXで成果を上げているNECだが、その取り組みにおいてServiceNowの導入・利用拡大への理解を得ることには苦心した。

武田は、導入に際して主に3つのハードルがあったと振り返る。

1つ目は「ServiceNowをどこに導入すべきなのか」という点。これに対しては業務のアナログ度、データ活用度を定量化することで、デジタル化できていない業務を判別した。2つ目は「初期投資の判断材料」で、ServiceNowを使ってどのような価値を生み出すのかを経営陣に納得してもらうという点。これはPoC(概念実証)と、スモールスタートによる小さな実績の早期積み上げにより、導入の効果を裏付けること、さらに、業務プロセスの改善においてどんな価値を“プラスアルファ”で創出できるかを訴求することが重要、と武田は訴える。3つ目の「導入対象領域をどう広げていくか」という点は、ServiceNowを駆使した変革実績を経営陣から社内周知してもらうなど従業員へのプロモーションも継続して実施し、導入対象領域拡大の足掛かりにしていった。

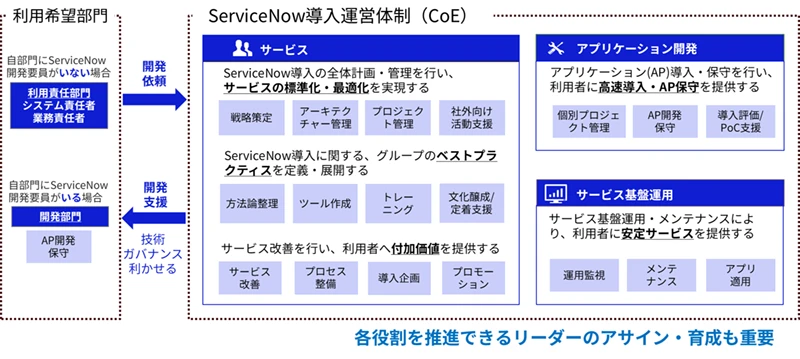

導入の壁を乗り越えても、導入後に例えば部門やチームがServiceNowで個別に機能開発することで、開発者育成効率が下がったり、同一機能が乱立する“ムダ”が生じたりする懸念もあった。武田は、導入運用体制(CoE:Center of Excellence)を組成したことが、こうした状況に対して効果的だったと話す。

「プラットフォームをServiceNowに統一し、その活用におけるノウハウや人的リソースを集約したCoEを立ち上げました。CoEは開発・運用ガバナンスを効かせる意味でも、非常に存在価値があると感じます」(武田)。

各業務部門が個別にServiceNow導入を進めるのではなく、活用展開を推進するCoE体制を構築

導入におけるノウハウ、人的リソースを集約し、ガバナンスを効かせつつ効率的に活用を展開

CoEの責任者を務めてきた武田は、その立場から社内運用DXの導入・活用拡大を成功へ導く要点として、①「Small Start & Quick Win」で小さな実績を積み上げる、②可能な限りカスタマイズせず標準機能で導入、③開発プロセス・体制の整備、④製品を理解するリーダーの育成――の4つを挙げる。

投資対効果、インスタンス乱立、マンパワー不足…

尽きない悩みをNECが伴走しながら解消

運用DXを軌道に乗せたNECには、プラットフォームの導入や導入後に難点を感じている顧客から多くの相談が寄せられている。

導入前の悩みとして特に多いのが「投資対効果を説明しづらい」というもの。これには、工数やコストの削減といった部分だけでなく、投資によるリターン、すなわち導入するツールが“プラスアルファ”で創出できる価値を共有することが肝要となる。

導入後も導入前同様、プラットフォームを使っていく利点について「社内から理解を得るのに時間がかかる」という声がある。経営陣や従業員へ導入後のメリットをイメージしてもらうためには、何がポイントになるのか。自社の業種やビジネスモデルが特殊な場合は事業部からのニーズも複雑・高度化しがちで、ロードマップを描くのは容易ではない。

こうしたプラットフォーム導入前後の壁はNEC自身も直面し乗り越えてきたもので、NECには運用DXの実践で得た課題解決のための膨大な知見やノウハウが蓄積されている。そのナレッジを「クライアントゼロ」の考え方に基づき顧客へと共有して、構想策定から運用保守までエンド・ツー・エンドで伴走しながら支援できる体制を、NECでは整えている。ServiceNowをはじめとするプラットフォームを活用した運用DXを検討している、もしくは導入したが活用拡大につまずいている企業にとって、NECが持つナレッジは大いに役立つはずだ。

ホワイトペーパー:事例に学ぶ!運用DXを成功へ導く ServiceNow活用のカギ