教育DXを成功させるポイントは?

~日本再生に向けた人材育成のカギ~

教育のICT化が立ち遅れていた日本でも、いよいよ教育DXの推進に向けたGIGAスクールがスタートした。その目的は従来の知識詰込型の教育から脱却し、創造性や論理的思考力を養うこと。「これからの日本を支える人材をいかに育むか」は最も重要な社会課題の1つといえるだろう。自分を「社会に役立つ存在」と感じる“自己効力感”の薄い若年層が増える中、GIGAスクールにはどのような教育効果が期待されるのだろうか。その可能性や今後のあるべき姿についてNECの田畑 太嗣に話を聞いた。

「未来人材ビジョン」で浮き彫りになった自己効力感の低い若年層

2022年5月、経済産業省は急激な技術革新によるデジタル化や脱炭素化など産業構造の転換を見据え、これからの日本を支える人材を育成・確保するための方向性を示す「未来人材ビジョン」を発表した。2050年には生産年齢人口が現在の3分の2に減少すると予測される中、社会を維持していくには「旧来の日本型雇用システムからの転換」と「好きなことに夢中になれる教育への転換」が必要との見解を示した。

同ビジョンには、「日本の国際競争力はこの30年で1位から31位に転落」「日本企業の従業員エンゲージメントは世界全体で最低水準」といった、日本の実態を伝えるデータがいくつも掲載されている。中でも着目したいのは、「将来の夢を持っている」「自分で国や社会を変えられると思う」「自分の国に解決したい社会課題がある」と感じている日本の若者が他国に比べて圧倒的に少なく、自己効力感が低下している点だ。

「自己効力感が弱まれば、社会に対する当事者意識も希薄になります。人口が急速に減少していく国でそのような若者が増えれば、社会や経済を維持することはますます困難になるでしょう。『未来人材ビジョン』でも触れられているように、この深刻な課題を解消するには、これまでのように雇用・人材育成と学校教育を別々に捉えるのではなく、それらを一体化させた教育システムを模索することが極めて重要だと思います」とNECの田畑 太嗣は指摘する。

官公ソリューション事業部門

文教・科学ソリューション統括部

上席プロフェッショナル

田畑 太嗣

GIGAスクール構想は具現化したが現場には課題が山積

産業界と教育界が連携した新しい教育システムをいかに構築するか。その実現に必要な視点として、田畑は「1.デジタルの力を生かして地域差に関係なく学習し、自己実現ができる社会をつくること」「2.児童生徒が日々の授業の中で社会や仕事の面白さに興味を持つ機会をより多くし、将来のなりたい姿を描けるようにすること」「3.社会(企業や団体)が自らの活動を積極的に若者世代に知ってもらい、協力体制をつくること」の3点を挙げる。

それらは全国の児童生徒に1人1台の端末と高速ネットワークを整備する文部科学省のGIGAスクール構想が目指すところとも重なる。コロナ禍で日本の教育分野のデジタル化の遅れが顕在化したことを受けて構想の実施が前倒しされ、2021年度までに小・中学生1人1台教育用端末の整備はほぼ完了している。

しかし、肝心の効果についてはこれからだ。デジタル庁が2021年7月に全国の児童生徒、教職員、保護者に実施したアンケート結果をまとめた報告書によると、「まだまだ意識改革が必要だ」「ネットワークインフラに不安がある」「教育コンテンツをもっと拡充するべき」「プログラム等をサポートしてくれる地域の人材が不足している」といった意見が寄せられ、多様な課題が山積していることも明らかになった。

「GIGAスクール構想は一気呵成に進んだものの、それだけに教員の側が1人1台の端末を使った指導を具体的にどう展開すべきかを明確にイメージできておらず、戸惑っているのが実情のようです。これについては論より証拠で、デジタルを活用した教育に積極的に実践して成果を挙げているアーリーアダプターの活用事例を広く共有することが最も有効な策なのではないでしょうか」と田畑は言う。

社会課題に関心を抱く機会は日常の中にある

GIGAスクールがもたらそうとしている教育DXのTo Beモデル(あるべき姿)として注目されるのが、NECも協賛する全国新聞社事業協議会主催の「2021年度 全国選抜小学生プログラミング大会」に大島紬の歴史や工程を紹介するアプリを出品し、グランプリを受賞した鹿児島県の小学生の取り組みである。

発端となったのは、県が誇る伝統工芸品の大島紬が担い手不足で存続の危機に瀕している事実を社会科の授業で知ったことだ。興味が湧いて調べる過程でその素晴らしさに魅了され、多くの人に大島紬のよさを知ってもらおうと、得意なプログラミングのスキルを活かしてアプリを作成。大島紬を紹介するだけではなく、編む工程を体験できるデジタル織り機を搭載するなどユーザーを楽しませ工夫もした。どうしてもわからないことについては、大島紬を織る職人を訪ね、直接話を聞く機会も得たという。

「この事例が物語るのは、社会課題に関心を抱く機会は日常の中にあるということと、興味を抱いた対象に関するファクトを調べ、課題解決のために自分にできることを考えて実行するのは小学生でも十分に可能だということです。そうして制作したアプリは小学生のプログラミング大会でグランプリを得ました。このように自分の取り組みを他者に評価されることによって自己効力感が高まり、もっと頑張ろうという意欲を引き出せるはずです」(田畑)

デジタルの力で理想的な学習サイクルをもたらす

小学生プログラミング大会の受賞者に見られるのは、「授業や日常生活で社会課題に興味関心を抱く」→「ファクトを調べ、自分でできることを考えて実行する」→「評価されて自己効力感を高めもっと頑張る」という理想的な学習サイクルだ。これを多くの児童生徒に定着させられれば、多様な社会課題の解決に果敢に挑める人材が多数現れることが期待される。

このような学習サイクルをデジタルで導くのが教育DXであり、GIGAスクールはまさにそれを推進する基盤となるべき──。NECではこうした考えのもと、教育クラウドサービス「Open Platform for Education(OPE)」を提供している、OPEは、GIGAスクールにおける学びのプラットフォームであり、全国約6000校で運用され200万以上のIDが発行されている。

文部科学省が展開するオンライン学習システムを利用するための「学習eポータル」として機能するOPEは、多くのパートナー企業が多様な学習用アプリを提供してエコシステムを形成。そのコンテンツは日々ブラッシュアップされ、前述した児童生徒の学習サイクルを後押ししている。

デジタル化の推進に意欲的な山口県の山陽小野田市は、そのOPEを導入した自治体の1つだ。同市教育委員会 学校教育課 課長の長友 義彦氏は、「操作が簡単で、シングルサインオンでいろいろなアプリケーションにスムーズにアクセスできるのが特色だと思います。システムやコンテンツを提供される側には、現場の声を踏まえてさらに使いやすいツールにしていただき、子どもたちの『もっと学びたい』という思いを引き出して欲しいですね」と期待を語る。

学びの質をさらに高めるための多様な実証実験を推進

OPEは教育現場から出されるさまざまな意見を反映し、先述した学習サイクルを促すための改善や新機能・サービスの追加が随時行われている。

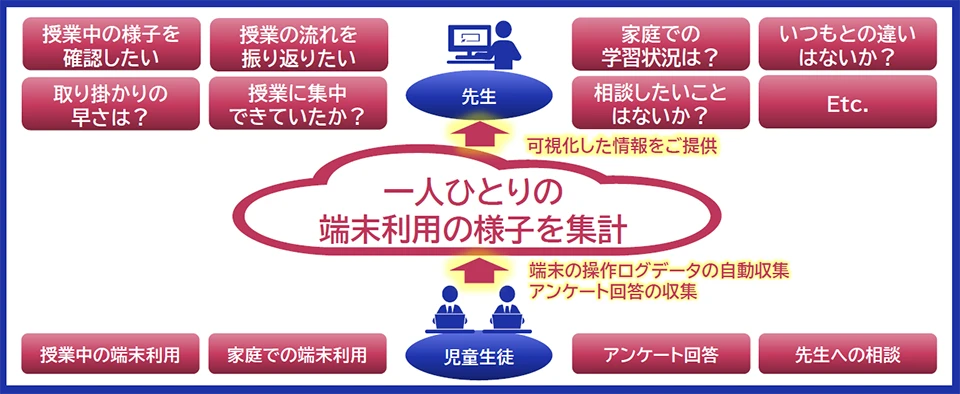

まず「社会課題に対する興味関心を引き出す」には、まず教える側が個々の児童生徒の興味や学習特性を的確に把握することが欠かせない。そのために開発され実証実験が進められているのが、「学びの様子見える化サービス」である。これは各端末の利用状況を可視化するもので、個々の児童生徒が授業内のどのタイミングでどんなアプリやWebサイトを何分使ったかといったデータをグラフ表示。教員が一人ひとりに“個別最適”の学習指導をするための有力な判断材料となる。

次に「関心のあることを調べ、自分(自分たち)でできることを考えて実行する」には、クラスやグループでの話し合い活動が有効だ。そこでOPEでは、教員や児童・生徒が話し合いの内容を振り返るなど、客観的な分析を支援する「協働学習支援サービス」の実証実験を行っている。

具体的には、マイクで収集した授業中の発話をAIでテキスト化し、タイムライン上に表示。生徒児童の全発言が可視化され、発言者の偏りも確認できるようになる。実証実験では自分の伝え方が不十分だったことや、他者の話を遮って発言したことなどを反省して改善したり、より積極的に発言するよう努力したりするケースが見られ、発話を可視化することが児童生徒の自己肯定感や学習意欲の向上に役立っていることが明らかにされている。

さらに「雇用・人材育成と学校教育を一体化させた教育システム」の具現化に向け、社会と学校を結んでキャリア意識を育む取り組みも試行中だ。実証研究中の「オンライン進路相談サービス」には、この取り組みに賛同した400名超の社会人が登録。セキュリティ面に十分に配慮した環境下で、将来の進路を模索する高校生の相談にオンラインで応じ、教員や保護者には教えられないリアルな仕事内容や体験談を伝えている。

「このようにOPEは授業や学習のためのプラットフォームとなるだけではなく、“社会につながる窓”としての役割を果たすことも可能です。児童生徒が学校の外と接点を持ち、大人とのコミュニケーションを図ることは、自己効力感につながる“社会に対する当事者意識”を養うことにもつながるはずです」(田畑)

日本の再生はGIGAスクールの成否にかかっている

デジタルの力で子どもたちの可能性を広げようとするGIGAスクールのスタートは、「日本再生に向けた人材育成DX」という巨大プロジェクトの幕開けを意味し、その成否に日本の将来の行方がかかっているといっても過言ではない。

「GIGAスクールをめぐる議論はともすると端末やデジタル教材の使い勝手といった方法論に走りがちですが、『人口減少が加速する将来の日本を維持する人材の養成』という大きな目的を見失ってはなりません」(田畑)。

小・中学校への教育用端末の配布がほぼ終わり、いよいよ本格的な運用フェーズを迎える。これから大切なのは、企業はもちろん、自治体、教育委員会、各学校が積極的にユースケースや意見を発信して活用に関する知見を共有することだといえるだろう。

「ここにご紹介したように、デジタルを有効活用すれば学びの様子を可視化して把握し、児童生徒ごとの“やる気”を見つけてより効果的な成長を促すことが可能になります。NECはそれを小・中学校でとどめず、社会人になってからもリスキングやアンラーニングをしながら生涯に渡って学びを持続できることをサポートする仕組みづくりにも取り組んでいきたいと考えています」と田畑はGIGAスクールの今後と、さらにその先を見据えた展望を語った。