“誰にでも優しいデジタル”で笑顔を創造したい~広島市×NECがフレイル予防にかける思いとは~

全国で超高齢化が進む中、各自治体ではいかにフレイル(虚弱)予防に取り組むか重要なテーマとなっている。しかし新しい取り組みとなるだけに、対象者の把握や効果的な施策の立案など、どのように進めるべきか悩んでいるケースも少なくない。ただし最近では、こうした状況から一歩踏み込んだ先行例が出てきている。その好例と言えるのが広島市だ。同市では、市内41ヵ所に地域包括支援センターを設置。市と地域が密に連携して、高齢者の健康づくりと介護予防を推進してきた。さらに「次の一手」として、NECの「フレイル予防DXソリューション」の導入を決定。2024年2月にデジタル技術を取り入れたフレイル予防事業をスタートさせた。これにより何を目指すのか。同市が抱えている課題と目指す姿について、広島市とNECのプロジェクトメンバーに話を聞いた。

「フレイル予防が必要な人」を見つけるのが難しい

広島市の後期高齢者数は、2025年度には2021年度の1.2倍を超える約19万人になるといわれ、高齢者施策のさらなる充実が喫緊の課題となっている。こうした広島市の状況について木原 一行氏は次のように語る。

「今後、人口減少・少子高齢化が進み、医療・介護を含めた高齢者支援に対するニーズが増大する一方で、その担い手となる生産年齢人口は減少していきます。持続可能な地域共生社会を実現するためには、元気で健康な高齢者の方を増やし、可能な限り、“支えられる側”ではなく“支える側”になっていだたく必要があります。そのためにも、介護予防やフレイル予防にこれまで以上に力を入れていきたいと考えています」。

高齢福祉部 地域包括ケア推進課

課長補佐(事)主任

木原 一行氏

こうした中、広島市では2021年度から3年間を計画期間とする「第8期広島市高齢者施策推進プラン」を策定。5つの重点施策のトップに、「健康づくりと介護予防の促進」を掲げた。その実現に向けて、各地の地域包括支援センターが「介護予防教室」を開催する一方、住民主体で運営する「地域介護予防拠点」の整備も進められている。

「広島市では、高齢者自らが、地域の中で介護予防に取り組める環境づくりを進めています。特に力を入れているのが、市内に1,000ヵ所近くある地域介護予防拠点の取り組みです。市では、『いきいき百歳体操』をはじめとした運動による介護予防を週1回以上行っている“通いの場”を地域介護予防拠点と位置づけて、市内41カ所の地域包括支援センターの職員が立ち上げや運営のサポートをしています」と広島市の中村 陽子氏は説明する。

高齢福祉部 地域包括ケア推進課

専門員(管理栄養士)

中村 陽子氏

このように、介護予防に注力してきた広島市だが、フレイル予防についてはどのようなことから取り組めばよいか、試行錯誤を続けてきたのが実情だった。

「フレイル予防のハードルの1つは、フレイル予防が必要な人を見つけ出すこと。日頃から地域介護予防拠点に通われている方であれば、過去の体力測定の結果と比較して、ある程度、現在の状態を評価することは可能です。しかし、地域介護予防拠点に来られていない方の状態を把握することは難しい。

また、ご自身が心身の不調を感じても、『フレイル予防が必要だ』という発想にはなかなか至りません。まずはフレイルという言葉を知っていただき、予防の重要性をしっかり伝えていく必要があります。このため、市の方でも介護予防教室などの機会を通じて周知はしているのですが、フレイル予防を必要とする状態の方が、その必要性をきちんと理解した上で、取り組みを行えているかどうか、把握しづらいというのが実情でした」と木原氏は振り返る。

カギを握るのは「高齢者の状態の見える化」

こうした課題を解決するには、高齢者の状態を見える化することが重要だ。そこで広島市では、地域包括支援センターの職員が担当エリアの地域介護予防拠点を定期的に訪問し、状態が気になる高齢者を個別にケアしながらフレイル予防に取り組んでいた。

「地域介護予防拠点では、高齢者の方の健康状態など確認するため『基本チェックリスト』に記入していただくのですが、その扱いは各地域介護予防拠点によって差があり、記入された情報のすべてがデータ入力されているわけではありませんでした」と中村氏。体力測定のデータだけはすべてシステムに入力しているものの、全体から見れば、データ化できているものはごく一部にすぎない。フレイル予防の重要性をひしひしと感じつつも、打ち手が見い出せないもどかしさを感じていたという。

NECをパートナーに選定し、フレイル予防DXプロジェクトが始動

こうした状況の打開策を模索していたところ、着目したのがNECの取り組みだった。NECはいち早く京都市との共創によりフレイル予防DXソリューションを開発。これを皮切りとして、フレイル予防に取り組む全国の自治体を支援してきた。

「フレイルの診断において、心身の状態把握が必要です。ご自身の状態をきちんとお伝えすることで、『自分はまだまだ若いから、フレイルなんて関係ない』と思っている方に、自分自身を見つめ直してもらうきっかけにして欲しいと考えていました。また、歩行速度は重要な評価基準の1つであるため、『NEC歩行姿勢測定システム』にも興味を引かれました」と中村氏は振り返る。

慎重に精査を進め、最終的にNECをパートナーとして選定。フレイル予防DXのプロジェクトが始動した。広島市がこれまで取り組んできた介護予防・フレイル予防をデジタルで強化する取り組みが始まったのである。依頼を受けたNECはプロジェクトを進めるに当たり、京都市や豊中市の事例で培ったプロジェクト管理のノウハウをフル活用した。NECの担当者の1人である、菊田 恵理子はこう振り返る。

「私たちはプロジェクト開始に先立ち、今回ICTを導入する事業だけでなく、広島市が取り組んでいる高齢者施策の全体像について話を伺いました。事業の目的や課題について聞き取りを行い、事業同士の関係性も含めて、全体を理解することに努めました。

導入するシステムは、最大限活用され、かつ効果を出せるものでなければなりません。“使われないシステム”にしないためには、全体をしっかりと理解し、皆さんがどんな思いでこの事業に取り組んでいるのかを知る必要があります。そこで広島市さんと同じ目線に立ってプロジェクトが進められるよう、深いところまで話を掘り下げながら、聞き取りを進めていきました」。

ビジネス開発セールス統括部

プロフェッショナル

菊田 恵理子

タブレット入力を採用して現場の負荷を軽減

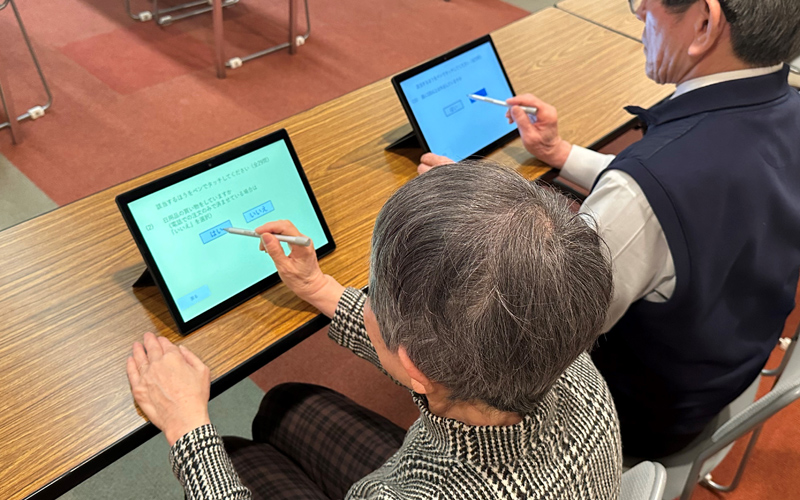

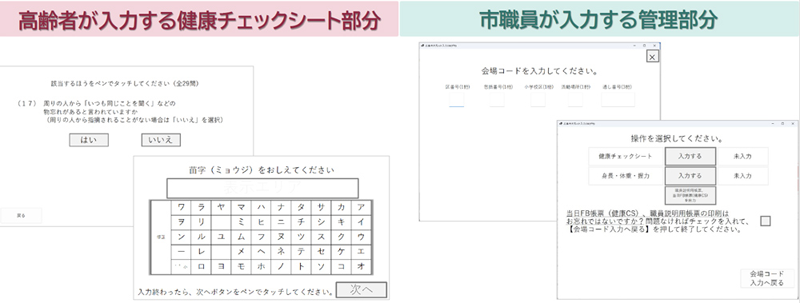

今回のプロジェクトの特長の1つは“誰にでも優しいデジタル”を徹底している点だ。例えば、タブレットによる入力方式を採用したこともその1つ。広島市は、1,000ヵ所近くの地域介護予防拠点があり、参加者も2万人を超える。これからも地域介護予防拠点数・参加者数を増やしていきたいと考えられており、多くの高齢者の情報を、広島市と41地域包括支援センターが協力し合ってデータを取得・蓄積していかなければならない。過去の導入事例では、手書きの「健康チェックシート」をOCRで入力していたが、OCR入力は安価かつ効率的である反面、文字認識率が100%ではないため、手入力での修正が必要になる。現場に負荷がかかるとシステムが使われなくなる懸念もあり、NECはタブレットで入力することを提案。入力にかかる負荷を減らすため、また高齢者でも入力しやすいよう一問一答式のシンプルなUI、視認性の高いフォント・ボタンサイズで設計するなど、これまでのシニア向けタブレットアプリケーション開発のノウハウを活かした。

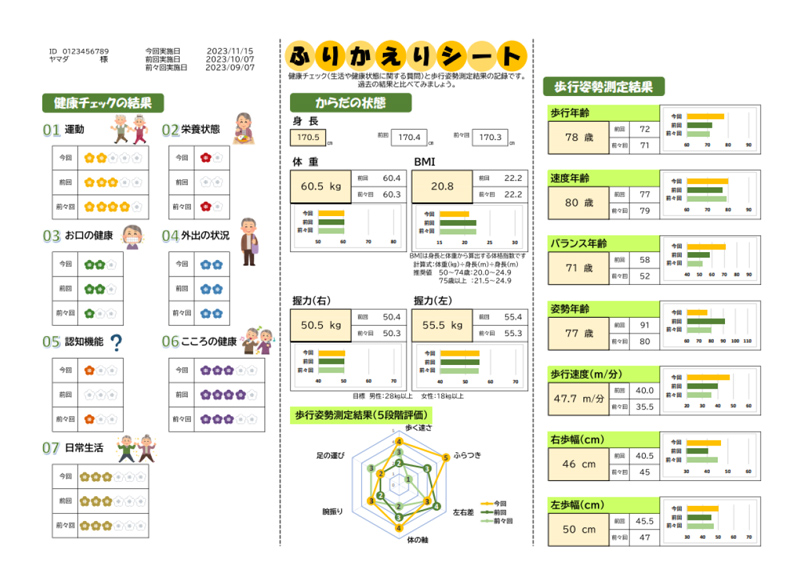

システムから出力する帳票にも工夫を凝らした。各現場では、「健康チェックシート」や「歩行姿勢測定システム」のデータを収集し、測定会に参加した高齢者には、今の状態についての解説を添えた「健康チェックシートの結果」を即日フィードバック。また、過去2回を含む3回分の測定結果を比較した「ふりかえりシート」も新たに開発した。「日頃のフレイル予防の成果が、高齢者の方やご家族にひと目で伝わるよう、現場の意見も採り入れながら、帳票のレイアウトや文字サイズ、文章表現などを詰めていきました」と中村氏は語る。

「システム+リハ職のアドバイス」で満足度はほぼ100%

導入検討についても段階的に進めることで、現場に過度な負担がかからないように配慮した。まずは市役所でデモを行い、市長をはじめ約100名の市役所職員が「歩行姿勢測定システム」を体験。続いて、地域包括支援センターの職員やリハビリ専門職(以下、リハ職)、高齢者を対象とした体験会も行った。また、システムの体験と共に、心身機能を見える化することの必要性を説明、現場にも今回の取り組み意義を理解してもらい、全員が一体となって進んでいけるよう丁寧に進めた。

まずは、「いかに簡単に測定でき、身体機能の見える化ができるか、そして、見える化されることの意義」を実地体験いただき、市のトップや専門職、利用者も巻き込んで、丁寧に意見を吸い上げていったわけだ。その後2ヵ月間、市内7ヵ所の地域介護予防拠点で先行的にモデル実施を行った。モデル実施では、地域包括支援センターの職員やリハ職がどのような作業を行うのか、実際に運用することができるか、高齢者はどのような反応かなどを確認していった。こうした手法が功を奏し、モデル実施ではおおむね好評を得ることができたという。

「歩行姿勢測定ではリハ職が同席して、利用者さんにアドバイスする形をとりました。歩行年齢が実年齢を上回って落ち込んでいる人がいても、『ここをこうすれば良くなるよ』とリハ職が助言してくれる。ただ真っ直ぐ歩くだけで歩行姿勢が測定できますし、結果もカラーで印刷され、その場で利用者さんにお渡しできる。とにかく簡単でわかりやすいというので、アンケートの満足度はほぼ100%と大好評でした」と中村氏は喜ぶ。

木原氏もこう言葉を続ける。「このシステムには2つのメリットがあります。1つは、高齢者のモチベーション向上につながること。もう1つは、リハ職が高齢者向けに体操を指導するときの根拠になることです。指導を裏付けるバックデータがあれば、それだけ説得力も増します。こうした点も高く評価され、では導入しようか、ということになったわけです」

こうして、2024年2月からデジタル技術を取り入れたフレイル予防事業の第一歩を踏み出した。まだ始まったばかりではあるが、すでに今後の展開にも目を向けている。

「①介護予防教室、②地域介護予防拠点、③イベントという3つのシーンで活用を進めたいと考えています。まずは③イベントで『歩行姿勢測定システム』を体験していただき、それをきっかけとして②地域介護予防拠点に来ていただけるような人の流れを作りたい。来年度は3つのシーンを合わせて合計約280回、延べ約6500人の方に体験していただく計画です。将来的には、測定したデータを蓄積し、地域ごとの傾向を把握したり、医療や介護のレセプトデータと照合して傾向を分析したりと、様々な形でのデータ活用を考えているところです」

今後、データの活用が進めば、フレイルの状況を早期に把握して、早めに対策を打つこともできるだろう。このシステムでは、職員向けの説明用帳票も出力されるので、フレイルの兆候があれば職員がその場で利用者に声をかけ、行動変容を促すこともできる。

データ活用でフレイル予備群を炙り出し 早期対策につなげたい

今回のNECによる一連のサポートを、広島市は高く評価している。「NECには、システムの対象範囲にとどまらず、全体的かつ新しい視点からご意見をもらいました。その中で『そういう考え方があるのか』と気づくことも多かった。市全体のことを考えて、幅広く情報収集し、親身に相談に乗ってくださったのが本当に心強かったですね」と中村氏は話す。

一方のNECは、フレイル予防DXにおいてどのようなサポートを展開していくのか。「今回のフレイル予防DXは、広島市さんとNECが一緒に作り上げてきたもの。ありもののソリューションを提供して納めて終わりではなく、現場の方々の意見を聞きながら、よいものを作り上げたという自負があります。今後も広島市さんと共創しながら、NECとして何ができるのかを考えていきたい。今回の実績を強みとして、全国の自治体への展開も考えていきたいと思います」と今回のプロジェクトのフロントを務めた平田 将也は語る。

中国四国エリアグループ

平田 将也

現在、全国の自治体でフレイル予防の取り組みが進められている。そうした中、情報をいかにデータ化して活用していくのか、悩む自治体も少なくない。しかし、置かれている状況や困り事は一様ではない。「それぞれのお悩みに答えるためにも、我々は今後も継続してコンサルティングやデータ分析・活用にも力を入れていきたい。『データで笑顔を創造する』というのが、我々のチームのキャッチコピー。今回培ったノウハウを活かして、今後も広島市さんをはじめ、全国の自治体様をご支援していきます」と菊田は語った。