スマートファクトリーとは?

意味やメリット、実践方法を解説

少子高齢化による労働人口不足などを背景に、スマートファクトリーの実現が大きな課題となっています。製造業を中心にスマートファクトリー化にむけた取り組みが行われていますが、思うように取り組みが進まないという企業も多いでしょう。

ここでは、スマートファクトリーの概要や推進のメリットなどを解説します。この記事を参考に、貴社でもぜひスマートファクトリーの推進に取り組んでみてください。

スマートファクトリーとは

スマートファクトリーとは、一般的に、IoTやビッグデータ、AI、ロボットなどの技術やデータを活用し、エンジニアリングチェーンやサプライチェーンのネットワーク化・最適化・⾃動化を図る工場を意味します。

スマートファクトリーの基となっているのは、ドイツ連邦政府が2011年に公表した「インダストリー4.0」という概念です。インダストリー4.0の主な目的は、情報を共有し活用するスマートファクトリーの構築です。またその結果として、製造プロセスやバリューチェーンの最適化や柔軟な働き方、新しいビジネスモデルの創造などが期待されています。

スマートファクトリーが求められる背景

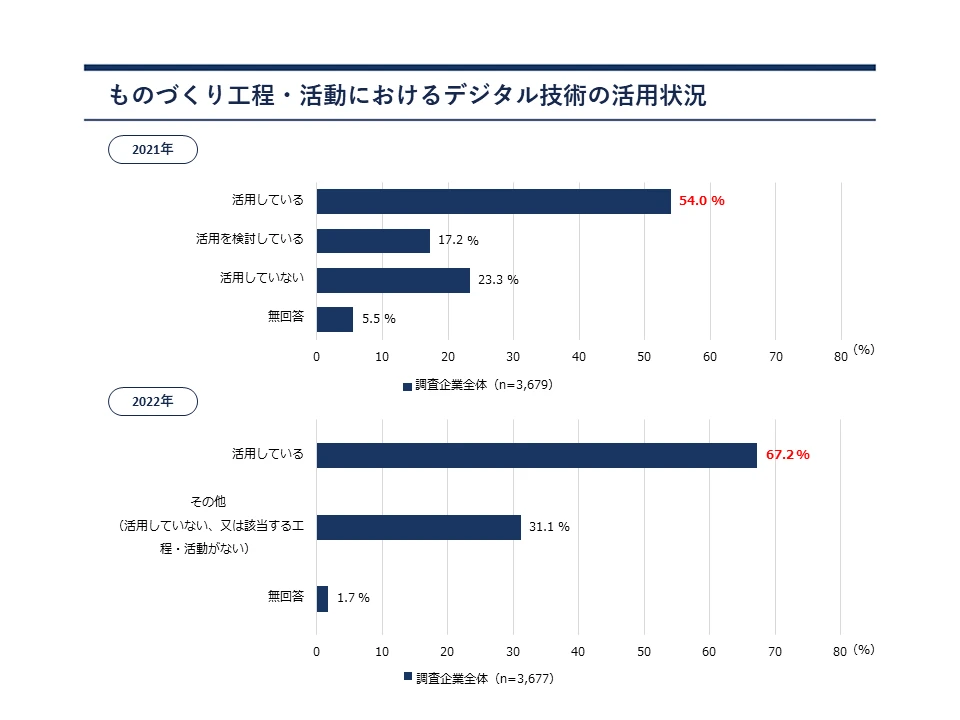

経済産業省が公表している「製造基盤白書(ものづくり白書)」によると、2020年時点、大企業・中小企業を問わず40%ほどの企業が人手不足と人材育成・能力開発の課題を感じています。この課題を解決するために積極的に進められているのがデジタル技術を取り入れる動きです。

同白書の2021年版・2022年版を見ると、ものづくりの工程・活動におけるデジタル技術の活用状況において「活用している」とする企業の割合は確実に増加しています。こうした流れから、今後も製造業を中心にスマートファクトリーの取り組みは進んでいくものと考えられます。

スマートファクトリーのメリット

では、スマートファクトリーを推進すると、どのようなメリットが得られるのでしょうか。

製造工程を可視化し、レジリエンス(変動対応力)を強化できる

IoT機器による設備内の監視や機器の稼働状況、人作業などのデータを収集・見える化・分析することで、厳しい環境変化にも耐え得る高効率なものづくりを実現できます。生産ラインの自働化や自律化を図るのはもちろん、ものづくりの状況をリアルタイムに把握しながら、変化の兆しを検知した際には、必要な対処をスピーディに行えます。さらに、サプライチェーンやエンジニアリングチェーンと現場のデータをつなぐことにより、需要や顧客ニーズの変動にも迅速に対応できるようになります。

次世代への技術継承が容易になる

製造業など技術者が必要となる分野においては技術継承が大きな課題となっていますが、スマートファクトリーによって熟練技術者の技術をデータ化して次世代へ伝えれば、技術継承がしやすくなり、後継者育成の負担が減ります。

設備の予知保全ができる

設備の故障や故障前の予兆のデータを収集・分析すれば、予知保全が可能になり、無駄な部品交換を削減できます。また、予知保全ができることで、定期的なメンテナンスを行う予防保全よりも効率的かつ安定的な工場運営が可能になります。

企業全体で迅速な意思決定ができる

製造業では複数の拠点に工場を持っているケースも多いでしょう。複数拠点で製造に関するデータの蓄積と連携ができれば、生産計画や人員の再配置などの考慮に活用できます。素早く的確な経営判断が行いやすくなり、企業経営にも役立つでしょう。

人材不足を解消できる

スマートファクトリーの推進によって人が対応する部分を省力化できれば、人員不足にも対応できるようになります。従業員一人あたりの生産性向上も期待でき、今後の労働人口不足への対策を取ることができるだけでなく、人が活き活きと働ける環境を実現し、エンゲージメントも強化します。

スマートファクトリー化を進める上で必要なこと

スマートファクトリー化を進める上では、以下の点を事前に押さえておきましょう。

データ活用の知識を身に付けておく

スマートファクトリー化によってデータの収集・蓄積を行っても、それを活用できなければ大きな効果は得られません。現在の経営で何が課題になっているのか、そのためにどのような情報が必要なのかを整理し、データ活用の知識を身に付けておくようにしましょう。

セキュリティ面の対策を行う

IT技術を利用する際には、セキュリティ面の対策が必須です。現場においてはサイバーセキュリティに関する知識を持つ人材が少ない場合があり、システムの脆弱性が放置されたままであることも少なくないでしょう。スマートファクトリー化を進める上でセキュリティ面をどのように担保するのか、人材を育成するのか外部委託するのか、などの検討を行っておきましょう。

スマートファクトリー化の流れ

では、スマートファクトリー化は実際にどのような流れで進めていく必要があるのでしょうか。経済産業省のスマートファクトリーロードマップを基に解説します。

目標や取り組み内容について取り決める

まずはスマートファクトリー化における目標や取り組み内容を決定します。スマートファクトリーをなぜ推進するのか、その目的・目標を整理するとともに、取り組み内容や対象範囲、達成レベルなどを取り決めます。各組織の責任や役割もこの段階で取り決め、合意を取っておくようにしましょう。

現場における課題はさまざまですが、企業としてどのように課題解決を行っていくかは経営者が判断すべき内容です。現場の社員に丸投げするのではなく、経営者が主導となって進めていくことが重要になります。

トライアルを通して最適化していく

拠点数や規模感の大きい工場に対して一気にスマートファクトリー化を進めることは現実的ではありません。また、必要な要件すべてを初期段階で網羅したシステムを導入するのは困難でしょう。すべてを初期段階で実装するのではなく、必要な範囲・機能を優先して取り入れ、スモールスタートから少しずつ完成形に近づけていくことが重要です。

今後の運用につなげる

運用開始後は定期的な効果測定を行い、適宜改善に向けた取り組みを取り入れます。スマートファクトリー化によって得られた効果は、たとえ小さなものでも従業員に共有し、モチベーションの向上につなげます。そこからさらなるスマートファクトリー化を行うためにはものづくりとIoT両方に精通した人材が必要不可欠になりますので、人材育成にも注力する必要があります。

まとめ

これからの製造業において、スマートファクトリー化の推進は非常に重要です。スマートファクトリー化が推進されないまま年月が経てば、少子高齢化が進む日本においては常に労働力不足の悩みを抱えることになってしまうでしょう。

スマートファクトリー化に取り組むためには、ITの仕組みを導入するだけでなく、業務プロセスの改革や、現場のマインドの醸成が必要です。製造業におけるDX化については以下のページでもご紹介していますので、併せてご参照のうえ、スマートファクトリー化、DX化に取り組んでみてください。

デジタルトランスフォーメーションが変える「ものづくりの未来」

製造業向け技術お役立ちサイト