デジタルで拓くサステナブルな農業の未来

~加工用トマト栽培の変革を目指すカゴメとNECの挑戦~

いかにサステナブルな農業を実現するか――これは日本のみならず、世界規模で重要な課題となっている。しかし、その解決は容易なことではない。世界人口の爆発的な増加、世界的な気候変動、土壌汚染、後継者不足など、さまざまな課題を乗り越える必要があるからだ。そこで大手食品メーカーのカゴメとNECは共創でAIを用いた営農支援をおこなう取り組みを加速。さらにその目標達成に向けて「DXAS Agricultural Technology」(以下、DXAS)という合弁会社をポルトガルに設立した。同社が目指すのは、「サステナブル」と「高収益性」という、一見相反する条件を両立させる新たな農業の実現だ。これまでの取り組みの経緯とこれからの展開について、キーパーソンたちに話を聞いた。

「Low Input-High Output」の実現を目指して

食卓に豊かな彩りを添えてくれるトマト。実は数ある野菜の中でも、世界中でもっとも生産規模が大きい農作物であることをご存じだろうか。生食はもちろんのこと、トマトジュースやトマトケチャップ、トマトソースなど、実にさまざまな食品に加工されているのだ。

この加工用トマト栽培において大きな課題となっているのが、「サステナブルな農業の実現」である。「これまでの営農方法では、豊富な経験を有するベテランの『勘と経験』に基づいて作物を育てるのが一般的でした。収量をできるだけ増やすために、肥料を大量に使用するようなケースも少なくありません。しかし、それによって無駄なコストが発生したり、土壌に悪影響が生じたりすることもあります。加工用トマトの調達をグローバルにおこなっているカゴメとしても、この課題にどう取り組んでいくのかは長年の課題でした」と話すのは、カゴメ スマートアグリ事業部長であり、DXAS Agricultural TechnologyのCEOを兼務する中田 健吾氏だ。

スマートアグリ事業部長

兼

DXAS Agricultural Technology

CEO

中田 健吾 氏

特に近年では、世界的な気候変動による干害や水不足が深刻な問題となっている。また、欧州を中心に、化学肥料を対象とした法規制の策定なども進められている。こうした状況を乗り越えていく上でも、営農方法の変革は喫緊の課題であったという。

「加工用トマトの需要は、今後も着実に伸びていくと考えられます。これに応えるには、『持続可能である』ことと『収益性の高い営農』を両立させていかなくてはなりません。そこで、2016年ポルトガルに『カゴメアグリビジネス研究開発センター』を設置した際に掲げたのが、水や肥料の使用をできるだけ抑えつつ、最大限の収量を確保する『Low Input-High Output』というコンセプトです」と中田氏は続ける。

ちなみに、加工用トマトと生食用トマトでは、その圃場(ほじょう:栽培に用いる畑)にも大きな違いがあるという。「トマト栽培と聞くと、ビニールハウスに大量のトマトが実っている光景を想像しがちですが、それは生食用トマトの圃場です。加工用トマトは、屋外の広大なフィールドで露地栽培をおこない、収穫等も海外では多くの場合機械でおこないます。生食用トマトとはスケールが段違いなため、気温や降水量、土壌の状態など、さまざまな外部環境に大きく左右されるのです」とカゴメの篠﨑 直人氏は話す。

スマートアグリ事業部

課長

篠﨑 直人 氏

収穫適期も生食用より短いため、ベテランによる見極めが欠かせない。Low Input-High Outputの実現に向けては、こうした人の暗黙知をいかに活かすかが重要なポイントとなった。

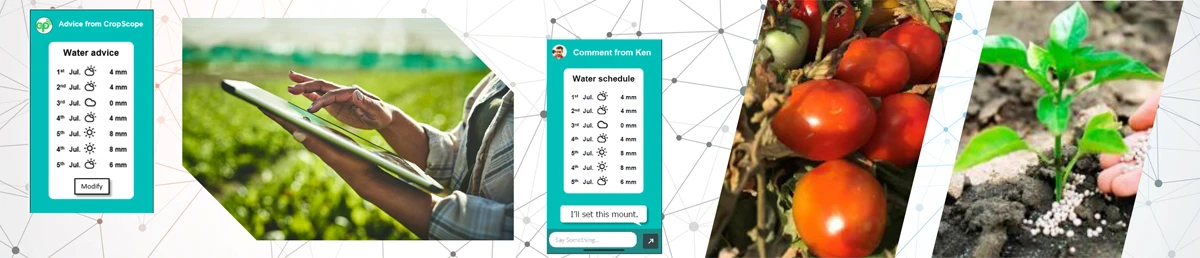

ハウス栽培が中心の生食用トマトとは異なり、加工用トマトは広大な敷地面積を有する屋外の圃場で露地栽培をおこなう。このため気温や降水量といった外部条件の影響も大きい

AIやICTの活用に課題解決の糸口を見出す

このような取り組みを進める中で、カゴメが大きな期待を寄せたのがAIやIoTといった先進ICTの活用だ。「それまでも契約栽培をしている農家の土壌データや毎年の収量推移など、さまざまなデータを社内に蓄積してはいました。とはいえ、高度なデータ分析のノウハウが社内にあるわけではないので、そこから新たな知見を導き出すような取り組みには至っていませんでした。しかし、Low Input-High Outputの実現に向けては、いずれAIやビッグデータ解析といったICTの力が必要になると考えていたのです」と中田氏は語る。

そんな時に、出会ったのがNECだった。「カゴメがポルトガルで農業関連事業の準備をおこなっていると知ったNEC欧州拠点の方が、我々を訪ねてきてくれたのがきっかけです。そこでいろいろ議論を交わすうちに、NECの技術を使えば、今目指していることが実現できそうだという感触が得られました。そこで2015年より、両社共同での検証事業に踏み切りました」と中田氏は言う。

NECにとっても、カゴメとの共創はアグリテック(※)を推進していく上で重要なポイントだった。現在、NECからカゴメに出向中の大木 紀佳氏は「NECには、航空宇宙や海底ケーブルなど、さまざまな分野の先端技術があります。アグリテックもその一つであり、AIで営農を支援する農業ICTプラットフォーム『CropScope』も提供しています。しかし、これをさらに改善・進化させ、使い勝手もより良くしていく上では、やはりその分野の方々と力を合わせることが必要です。その点、カゴメには農業のドメインナレッジがあり、トライアルに使えるフィールドがあり、加工会社や農協、農家さんとのつながりもあります。また、カゴメにとっても、NECが持つ先端技術は有用です。サステナブルな農業の実現を目指す上で、両社はまさにベストマッチの組み合わせでした」と振り返る。

- ※ アグリテック:Agriculture(農業)とTechnology(技術)を組み合わせた造語

スマートアグリ事業部

課長

大木 紀佳 氏

さらに、テクノロジーだけでなく、人同士のつながりも大きな要因だったという。「NECをパートナーに選んだ理由は、お互いが『一目惚れ』だったということに尽きます。相手が自分達に無いものを持っているという認識もそうですが、目指すゴールやビジョンが一致していたことから、なんでも自由に話し合える間柄を自然に築くことができ、闊達な雰囲気の中で技術開発も進めていける。2015年の共創開始以来、いまでもその感覚はまったく変わっていません。複数の企業から提案を募ってベンチマークしてといったアプローチでは、とてもこのような形にはならなかったでしょう」と中田氏は話す。

優良農家の「匠の技」をデジタル技術で解き明かす

加工用トマトの栽培は世界中でおこなわれており、国や地域によって営農方法もそれぞれ異なる。このため検証事業も、ポルトガル、オーストラリア、スペイン、米国と、グローバルな規模で実施された。

「その手始めとしてまず取り組んだのが、栽培の現状の見える化です。土壌の状態にはじまり、肥料の成分や量、水やりや追肥をおこなうタイミング、気象条件や病害対策など、作物が収穫されるまでの一連のプロセスをすべてデータとして蓄積。これをAIで分析することで、各地の優良農家が有する『匠の技』を解き明かしていきました」と篠﨑氏は話す。さらに、これらのデータを元に、最適な営農アドバイスをおこなう機能の実装も進めていった。

もっとも、取り組みの過程では、さまざまな壁にも突き当たったという。「ベテラン農家の方々にも自負がありますので、分析結果がこうだからといっても、そう簡単には信じていただけません。そこで営農指導をおこなう現地のアグロノミスト(土壌管理や農作物の生産のスペシャリストとして農家の方々を指導)にも協力を仰ぎ、仲を取り持っていただきました」と大木氏は振り返る。システムの使い勝手などについても、農業実務に対する経験の少なさから、当初は数多くの不満が噴出。毎日のように日本と連絡を取り合い、改善を加えることもあった。

しかし、こうした努力の甲斐もあり、農家の意識も少しずつ変化。中でも大きな転換点となったのが、検証事業に参加した畑が他を凌ぐ成績を上げたことだ。ここでは、肥料の投入量を20%減らしたにも関わらず、平均よりも30%多い収量を確保。それまでは、肥料を増やした方が収量も増えると考えていた農家も多かっただけに、この結果は驚きをもって迎えられた。その後、水の量を減らす検証も実施しているが、こちらでも同様の結果が現れた。欧州では取水制限がでるなど、水不足に悩む地域が増えているため、注目度は非常に大きかったという。

「これにより、農家の方々も我々の話に耳を傾けてくれるようになりました。お互いに顔の見える関係を築ければ、コミュニケーションや信頼感も深まります。このことは、匠の技をデジタル化していく上で非常に重要。実は私自身、本プロジェクトに参画した当時には、本当にAIやICTが農業の役に立つのか、やや疑問視していました。しかし現在では、全く考え方が変わりましたね。CropScopeで膨大なデータを分析することで、農家や農業にまつわる課題を解決できると実感しています」と篠﨑氏は話す。

NECが提供する農業ICTプラットフォーム「CropScope」では、衛星画像および各種センサーを用いて圃場を可視化する機能やAIによる営農アドバイス機能などが実装されている

世界中のトマト農家に持続可能かつ高収量を実現できる農業を

さらに2022年、両社の共創はまた新たなステージへと歩みを進めた。CropScopeをベースとした営農ソリューションを提供する「DXAS」の設立である。中田氏はその狙いを「世界的に見ても、アグリテック分野は進化のスピードが非常に速い。これに追随していくには、我々の事業もより加速させていかなくてはなりません。そのためには、カゴメやNECといった企業の枠を超えて、一体として動ける組織が必要です。また、それと同時に、カゴメもNECも本気なのだということを、農家や加工会社などのお客様にコミットする意味合いもあります」と説明する。

実際に農業をおこなう上では、灌漑設備などを操作することも必要だ。そこで現在、これらの機器とCropScopeを連携し、現在は人手でおこなっている作業を自動化する取り組みも進めている。今夏行ったポルトガルでの実証試験において通常よりも少ない水の量で収穫量を増やすことに成功したが、ここで用いられた灌漑手法は少量の水を多数回に分けて作物に与えることが必要であり、それを実際の圃場で実現するためには自動化が不可欠であると考えている。

DXASでは、サービス内容や支援体制の拡充も進めていく。「土づくりから収穫に至るまで、加工用トマト栽培にまつわる課題はさまざまな局面で発生します。最終的には、これを解決する処方箋を網羅的に提供できるようになっていきたい」と中田氏は意気込みを語る。

その取り組み規模もグローバルだ。まずはポルトガル、スペインなどの欧州諸国を皮切りに、加工用トマトの主要市場である北米への進出も目指す。現地に根差した形で活動を進めるべく、専門のスキルを有するアグロノミストも各地域に配置していく予定だ。「この市場には、まだまだ大きな成長の余地があると考えています。グローバルトップを目指すためにも、同じ志を持つ各地の新たなパートナーとも力を合わせていきたい」と中田氏は前を見据える。

DXASのサービスが拡がっていけば、世界中の加工用トマトの農家が、AIをベースとした高度な営農技術を自らの畑に取り入れられるようになる。その結果、サステナブルで収益性の高い新たな農業の世界に近づいていく。その日に向けた挑戦は、まだ始まったばかりだ。