カゴメとNECが世界の農業に革新を起こす!

~互いの強みを活かした異業種協業で生み出す新たな価値~

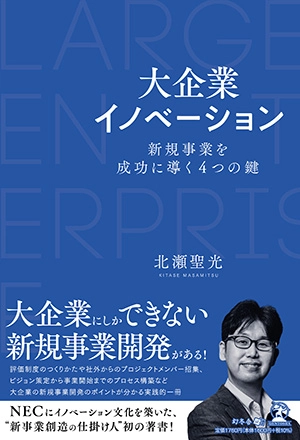

NECで数々の新規事業を創出する北瀬聖光が初の著書を出版!

大企業イノベーション 新規事業を成功に導く4つの鍵

大企業にしかできない新事業開発がある! ビジョン策定から事業開発までのプロセス構築、評価制度のつくりかたや社外からのメンバー招集など、大企業でイノベーションを成功させるための要諦を詳しく解説。 新規事業に取り組む皆さま必読の一冊です。

気候変動、人手不足、環境配慮といった数々の課題を乗り越えながら、いかに栽培効率を高め、農作物を安定的に収穫・供給するか――。この難題に向けて、大手食品メーカーのカゴメとNECは2015年から共創を開始。試行錯誤を繰り返しながら、ようやく「サステナブル」と「高収益性」の手応えをつかんだ。そして2022年、AIを活用して加工用トマトの営農支援を行う合弁会社をポルトガルに設立。両社の事業は新たなフェーズを迎えている。事業化に至るまでの7年間でどのような壁に阻まれ、その壁をどう乗り越えてきたのか。さらに今後はどのようなビジョンを描いているのか。プロジェクトを推進してきた両社のリーダーに話を聞いた。

カゴメとNECが新会社を設立し、農業の変革を強力に推進

人々の食を支える農業は、いま大きな岐路に立たされている。気候変動による高温や水不足で栽培可能エリアの確保が難しくなり、就農者の人手不足や高齢化も深刻だ。環境に対する社会や人々の意識も変容し、エネルギーや肥料、CO2排出に関する規制強化が生産者の経営を圧迫する。

この中でいかに栽培効率を高め、農作物を安定的に収穫・供給するか。課題解決に向け、大手食品メーカーのカゴメとNECが新会社を設立した。それがポルトガルに本社を置く「DXAS Agricultural Technology(ディクサス アグリカルチュラル テクノロジー:DXAS)」である。同社では、トマトジュースやトマトケチャップ、トマトソースなどの原料に使われる「加工用トマト」を中心に、農業の変革を支援している。既に成果も着実に上がっている。ポルトガル、スペインなどの欧州諸国で行った検証事業では、肥料の投入量を20%減らしたが、平均よりも30%多い収量を確保できたという。

スマートアグリ事業部長

兼 DXAS Agricultural Technology CEO

中田 健吾氏

同じ未来を見つめる同志の信頼が「ワンチーム」の活動へ

このDXASの活動を支える重要なソリューションが、NECの農業ICTプラットフォーム「CropScope」である。ベテラン農家の優れた栽培技術をAIに学習させ、栽培環境の変化をリモートセンシングで把握することで、最適な栽培手法をリアルタイムに提供する。衛星画像や各種センサーを用いて圃場を可視化する機能、AIによる営農アドバイス機能なども実装されている。

先述した収量向上の成果も、このCropScopeの活用が大きな要因となっている。ただし、それだけで実現できたわけではない。「カゴメとNECが『ワンチーム』で活動してきたことが大きい」と中田氏は語る。もともとのきっかけはNECからのアプローチだった。カゴメがポルトガルで農業研究機関を持っていることを知ったNEC欧州拠点の担当者が来訪。そこで技術紹介を受け、2015年より、両社共同での検証事業に踏み切った。

コーポレート事業開発部門 ディレクター

兼 DXAS Agricultural Technology 社外取締役

松本 眞太郎

とはいえ、すぐにチームとして力を発揮できたわけではない。最初は活動に対する「時間軸」の違いに戸惑ったという。「農業は年1回の収穫。土づくりから始めて、時間をかけて栽培し、その実りを収穫します。それに対し、ICTの仕事は技術の進化や更新サイクルが早い。たとえば1つの技術を開発したら、事業を進めながら、さらにそれを改良していくという進め方です。最初は期待通りに対応することが難しかったが、先端のAIやITを農業に導入し支援をしていくなら、我々もそんなに時間をかけているわけにもいかない。何度も議論を重ね、擦り合わせを行うことで、互いの時間軸が合うようになり、徐々にチームとして活動できるようになっていきました」と中田氏は話す。

収量、収益性を高めつつ、サステナブルな農業を実現したい――。この想いを共有していたことも成功要因の1つだという。「これにより、軸がブレることなく、モチベーションを維持できたのです。自分たちだけではできないけれども、NECやローカルのパートナーとタッグを組むことで、これまで挑戦してきた世界が実現できるのではないか。そんな期待感がいろいろなハードルを乗り越える原動力となったのです」(中田氏)。

事業を推進するなかでお互いが刺激となって、強固な信頼関係も醸成されていった。「今回の事業では『オープン』『フェア』『リスペクト』をキーワードに活動を広げていきましたが、これはカゴメから学んだことが非常に大きい。もともとカゴメはオープンな社風というのを掲げられていて、協業の最初からオープンマインドで、腹を割って一緒にやっていくという姿勢が出ていました。また、現場の方だけでなく幹部の方も、フェアな関係であることというのをすごく重視していました。お互い全然違う業種なので、わからないことが多い中、リスペクトし合い、補完関係を大事にするということなど、カゴメに教えてもらったことはたくさんあります。互いが連携し、それぞれの強みを活かす。新しいことにチャレンジしているのだから、失敗も許容する。そうすることで互いの信頼関係がより強固になり、一緒に成功を喜び合ったり、失敗も経験の1つとして乗り越えていくんだ、といった文化が生まれました」と松本は話す。

実績を積み上げ、現地農家の理解を得る

加工用トマトの栽培は世界中で行われており、国や地域によって営農方法もそれぞれ異なる。「グローバル」であると同時に「地域性(ローカル)」も加味しなければならない「グローカル」な活動だ。そのため、長く栽培に携わるベテラン農家の経験や知見を活かし、各地域に根差したチームをつくることが重要になる。とはいえ、ベテラン農家はITと疎遠な人も少なくない。そういった人に、いかにわかりやすく伝えるかが大きなポイントになったという。

そこで、両社が最初に取り組んだのが、栽培の現状の見える化だ。土壌の状態、肥料の成分や量、水やりや追肥をおこなうタイミング、気象条件や病害対策など一連のプロセスをすべてデータとして蓄積。これをAIで分析することで、各地のベテラン農家が有する「匠の技」を形式知化し、最適な営農アドバイスを行う機能実装も進めていった。

しかし、現地の農家の方にも自負がある。AIやICTが農業にどう役立つのか当初は理解してもらえず、分析結果も簡単には信じてもらえなかった。そこで営農指導を行う現地のアグロノミスト(土壌管理や農作物の生産のスペシャリストとして農家の方々を指導)に協力を仰ぎ、農家の方と緊密にコミュニケーションを重ね、意見や要望をもとにシステムの使い勝手なども改善していった。「こうした活動により、農家の方の考え方も次第に変わっていきました。密に連携をとって、懇意にして、サービスを根気強く、丁寧に伝え続ける。そういった活動を地道に積み重ねることで、現場からの信頼を得ることができました。そうすると、いろんな困り事も教えてくれるし、それによって新しいサービスの開発のアイデアも膨らんでいきます。いまでは積極的にCropScopeの営農支援機能を活用してもらっています」と中田氏は話す。

圃場の可視化、そして農業自動化など新たなチャレンジを推進

DXASはCropScopeによるトマト栽培圃場の可視化機能を提供している(図)。衛星や空撮画像、センサーデータを活用して土壌水分状態や病害リスクを把握し、適切な営農判断を支援。長期的な気象予測情報を取り入れた営農判断や栽培リスク管理もサポートすることができる。

圃場全体の土壌水分状態、病害リスクなどを可視化する。圃場の状態を人が一つひとつチェックする必要がなくなる。管理作業を大幅に効率化し、広大かつ複数の圃場を管理する営農指導者や大規模農家の適切な営農判断を支援する

さらにDXASはAI営農の高度化に向け、新たなチャレンジも進めている。農業自動化を支える技術開発の一環として、灌漑設備操作の自動化がそのチャレンジの1つだ。少ない水や肥料で収穫量を増やすためには、少量の水や肥料を多数回に分けて作物に与えることが有効だが、いつ・どれだけの量を与えるかは匠の技。この営農技術をCropScopeのAIが学習し、適切にアドバイスを送る仕組みだ。これをもとに農家は手元のスマートフォンで灌漑・施肥をコントロールする。「圃場から離れた場所に居ても、適切なタイミングと量で灌漑・施肥が可能になり、誰でも匠の営農手法を実践できる世界が近づくと思っています」と松本は期待を寄せる。海外だけでなく国内でも、北海道の小麦や徳之島のサトウキビなど、実証実験をはじめているという。

機能強化に加え、DXASのサービス内容や支援体制も拡充していく。「加工用トマト栽培の土づくりから収穫に至るまで、さまざまな局面で発生する課題を解決する処方箋を網羅的に提供していきたい。そのために既存の枠組みにとらわれず、多様な企業との連携も模索していきます」と中田氏は意気込みを語る。

今後もカゴメとNECは互いの強みを活かした共創でアグリテックを推進し、世界の食の課題解決につながるサステナブルな農業の深耕・拡大を図っていく考えだ。