環境領域のメガトレンド「ネイチャーポジティブ」とビジネス・地域

カーボンニュートラルによる気候変動の緩和だけでなく、生物多様性の喪失に歯止めをかけるため世界が具体的に動き出しています。2023年12月14日に、CIC Tokyoで行われた「ネイチャーポジティブへの旅 vol.1」にて、本イベントを主催したSUNDRED株式会社(以下、SUNDRED)と株式会社AIST Solutions(以下、AIST Solutions)、日本電気株式会社(以下、NEC)の3社によるネイチャーポジティブとビジネス・地域との関係についてのパネルディスカッションの模様を振り返ります。

パネルディスカッションに先立って、行われた「ネイチャーポジティブの動向とNECの取り組み」については、以下の記事をご参照ください。

また、イベント全体の模様はアーカイブ動画を本記事の最後に掲載しておりますのでご参照ください。なお、本記事はイベントの内容を編集・再構成したものとなります。

ここからは、以下のメンバーで行われたパネルディスカッションの模様を振り返ります。

モデレーター

- SUNDRED株式会社 フォレストリバイタライズ産業 プロジェクトマネージャー

吉井 拓史 氏

パネリスト

- 株式会社AIST Solutions プロデュース事業本部 プロデューサー

及川 隆信 氏 - SUNDRED株式会社 EVP, CSO (Chief Strategy Officer)

吉田 直樹 氏 - NEC経営企画部門 マーケットインテリジェンス部

兼 国際社会経済研究所( IISE ソートリーダーシップ推進部)

篠崎 裕介

ネイチャーポジティブに貢献する産総研・AIST Solutionsのアセット

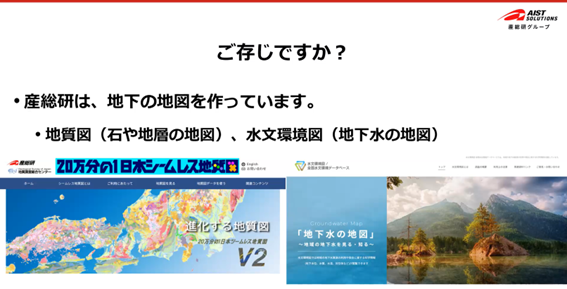

及川氏:AIST Solutionsは産業技術総合研究所(産総研)の技術の事業プロデュースを目的に2023年4月に設立されました。産総研が社会から期待される技術は「①価値向上・効率化等の技術、②計測・評価する技術、③計測・評価の基盤となる地質情報等のデータベース」の3つがあります。例えば、以下のようなネイチャーポジティブに資する多くの研究・技術・データを有しています。こういったアセットを活かしていきたいと考えています。

地質図(石や地層の地図)

水文環境図(地下水の地図)

市民や企業に求められる意識、行動とは

吉井氏:私は、SUNDREDの中では、森に人がかかわるほどに、生態系が回復し、人々の心も暮らしも豊かになる、価値循環の仕組みをつくるフォレストリバイタライズ産業の実現を目指して活動をしていますが、私たちのような一般の市民や企業はネイチャーポジティブに向けてどのような行動や意識を変えていけばよいのでしょうか?

篠崎:2つの方向性をよく聞きます。1つは、企業が環境に影響を与えない製品・サービスを提供していれば、市民は意識しなくてもよいので、そうあるべきというもの、もう一つは、環境に良いとされる製品・サービスを効果的に知ってもらい、利用してもらうべき、というものです。

現状は、自然を損なっている状態なので、一足飛びに、意識しないでもよい、という状態にはいかないので、効果的に知ってもらう、使ってもらう必要があると思います。一方で、スーパーなどで行われている陳列棚の手前から取る「てまえどり」のような、意識しなくても行動しやすいような仕組みづくりもすでにあるので、両面からアプローチすることが重要だと思います。

及川氏:意識して行動するという観点では、例えば、ランニングや、山登りなど積極的に自然と親しむ方々も多くいらっしゃいます。自分のやっていることが楽しい反面、それがどのような影響を与えているのかに思いを巡らせてみることで、これまでとは違った面白さに気づくこともあるでしょう。自分自身も、実際に行ってみるから気づく、分かることが多くあることを実感しています。

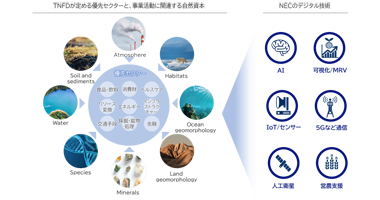

篠崎:企業の観点では、TNFD*でも言われていますが、企業活動と自然の接点をこれまで以上に意識的に理解して、共有していくことが重要になってきます。気候変動の場合は、大気でつながっている温室効果ガスという一つの指標を把握していけばよいが、それでも非常に複雑性があることが分かっています。これが、ネイチャーの場合は、もっと多くの指標をみる必要がありますし、場所によっても状況が異なってきます。科学という道具を賢く使っていく必要があると考えています。

- * TNFD:Taskforce on Nature-related Financial Disclosures(自然関連財務情報開示タスクフォース)のことで、企業や金融機関に対し、自然資本および生物多様性への依存と影響、それに伴う事業機会とリスクの情報開示を求める国際的なイニシアティブ。2023年9月18日に初版フレームワークを発行

SUNDREDの新産業共創型リビングラボ「ナスコンバレー」

吉田氏:SUNDREDは栃木県那須高原で、東京ドーム170個分の民有地活用、4自治体連携しつつ、地域企業・住民、70企業によるオープンイノベーションの実験・実践の場として、新産業共創型リビングラボ「ナスコンバレー

吉井氏:今回の登壇メンバーは、実際にナスコンバレーにも訪れていただいたことがありますが、地域コミュニティーや地域の生態系と共生していくことを考えたときに、どのようなアプローチが重要でしょうか?

篠崎:地域の方々や地元の企業の方々が地域の魅力を効果的に知り、それを伸ばしていけることが重要だと思っています。NECは、スマートシティ等の社会ソリューションの取り組みを多くの自治体、地域で行ってきていますが、その際には色々な地域の企業と連携・共創していくことが求められます。地域の方々、地元の企業の方が主役であり、その地域の個性そのものです。また、その土地ごとの自然生態系は、その個性を形づくる非常に重要な要素だと思っています。そういったことを、より分かりやすく、気づきやすく、活用しやすくするようなデジタルの基盤を提供できたら、と考えています。

及川氏:産総研の研究者と話しをしていても、地域の方々との信頼関係の構築なくして研究はなり立たないと聞きます。再生可能エネルギーを生み出す、農作物を生み出すといったことにおいて都会よりも地方のほうがポテンシャルは多いと思います。地域の価値を掘り起こしていくことの中で科学技術が役立つことが多くあると思っています。

吉田氏:那須は、とてもコンパクトに生態系のグラデーションと多様性を備えた地域です。そして、例えば非常に生態系に配慮した酪農を行っている酪農家の方々も多くいらっしゃいます。また、那須では地域外からの流入人口も増えていますが、そういった方々もネイチャーポジティブへの関心は高い。そういった地域の方々の関心、活動と、我々のやりたいと考えている方向性をうまく紡ぎ合わせていくということが重要だと感じています。

ネイチャーポジティブに貢献できる技術、科学

吉井氏:実際に、ナスコンバレーを訪れて、自社のどのような技術が活かせると思いましたか?

篠崎:デジタル田園都市国家構想の中で、住民の幸福度をはかる地域幸福度指標があります。NECでは、そういったものを効果的に分析する取り組みをしています。その結果を見ていると、自然というものが幸福度に効いていることが読み取れます。

一方で、どのような自然がその地域の住民の幸福度に影響を与えるかは、地域によって異なると思うので、それぞれの地域に関わる方々が、同じものを見て、だったらこうしていくのがいいのではないか?といった前向きな力が加速していくことにデジタルで貢献できるのでは、と思っています。

参考

- NECの目指すスマートシティ: ソリューション・サービス | NEC

- 【ダウンロード】幸せってどう分析するの?~LWC指標分析~

- 【ダウンロード】LWCIデータ分析による住民のWell-Beingの実現プロセス

及川氏:那須には先進的な取り組みをしている方々が多くいて刺激を受けました。立地としては那珂川の上流に位置しています。産総研では、プラスチックごみの河川・海域での拡散予測モデルの開発をしている研究者がいます。こういった研究成果を見ていて感じることは、上流で良い施策をしていると、下流にはこういう良いことがある、といったことが分かれば、だったら上流・下流で、こういう連携をしたほうがよい、といったことが考えられると思います。そういったことに研究・技術が応用できたらと考えています。

吉田氏:ネイチャーポジティブの推進には、地域の固有性を大事にすべきで、そのためには科学の力が必要になりますが、従来の専門分野の寄せ集め、分業型ではなく、ネイチャーを軸にした新たな科学の体系・研究を生み出していくような取り組みが必要と思います。事実そうしたことが起き始めているように感じます。新たな体系があれば、ある地域で得られた知見を他地域で展開していくこともしやすくなるはずです。ナスコンバレーでの取り組み、ソリューションを他の地域でも展開する意図をもって取り組み、産業づくりを進めていく、ということが重要だと思います。

ネイチャーポジティブへのこれからの取り組み

吉井氏:最後に、ネイチャーポジティブへの期待についてコメントいただきたいと思います。

篠崎:私の講演では、自然の状況が危機的で、企業にも情報開示をするべし、という波が来る、など「なさねばならぬ」といった論調だったかもしれません。一方で、私自身は、ネイチャーポジティブというくらいなので、前向きに取り組みたいと思っています。日本の非常に豊かで多様な自然は、大きな伸びしろになると思っています。これを伸ばしていくということにNECも貢献していきたいと考えています。

及川氏:地域や地方の方から、「うちにはなにもないから」といった声をよく聞きます。地域の方々が地域の魅力を認識されていないケースがよくあると思います。これと同じように研究者も「こんなこと当たり前だから」と言ったりするが、はたから見れば、すごいことをやっているんですよ、ということが認識されていなかったりします。どちらも自分のポテンシャルを正しく認識できていない、ということがあると思っています。リビングラボのような場は多様な人たちの対話から、そういったことに気づく機会でもあると思っています。ぜひ、前向きに、楽しく取り組んでいきたい。

吉田氏:自然と共に生きていく資産としていくためには、科学から実務に至るまでまだまだ理解、共通認識が不足していると思います。ネイチャーポジティブに取り組む上では、自治体、地域の住民、企業など、自然資本を活用している方々、多様なアカデミアが一つのテーブルにつき、相互に新しい気づきを得ながら進めるプロセス・対話がとても重要です。逆に言えば、ネイチャーポジティブへの取り組みは、そうした対話などのきっかけにもなっているようにも思います。

手つかずの自然ももちろん重要ですが、人と自然が関わりを持つ中で、どうやって自然と社会・人のバランスを回復していくかが大事です。温暖で湿潤、豊かな自然を持つ日本発の活動、方法論を世界に役立てていく、展開していく機会でもあるので、その重要な拠点としてのナスコンバレー、という意識、意図もって取り組みをしていきたいと思います。

本講演の動画アーカイブは以下からご覧いただけます。