空飛ぶクルマ市場、早期導入競争へと発展

Text:小池 良次

空飛ぶクルマ最新動向ホワイトペーパー

「空飛ぶクルマのエコシステム3」と題し、次世代空モビリティを開拓するAerial Innovation社 小池良次氏に空飛ぶクルマの開発、ビジネスの最新動向をまとめていただきました。ぜひご確認ください。

25年6月、FAA(米連邦航空局)のChris Rochelea氏(Acting Administrator、暫定長官)は「2028年までに耐空証明を取得したeVTOL(小型電動垂直離着陸機)が米国の空を飛ぶ」と語るなど、最近の米eVTOL業界は活気づいている。

そうした中、オーストラリアやカナダなどの航空局は、FAAとの連携を強化している。AAM(Advanced Air Mobility)は、技術面や規制整備からビジネス・モデルや早期導入競争へと広がり、各OEMの売り込み競争も活発化している。

小池 良次(こいけ りょうじ)氏

商業無人飛行機システム/情報通信システムを専門とするリサーチャーおよびコンサルタント。在米約30年、現在サンフランシスコ郊外在住。情報通信ネットワーク産業協会にて米国情報通信に関する研究会を主催。

- 商業無人飛行機システムのコンサルティング会社Aerial Innovation LLC

最高経営責任者

- 国際大学グローコム・シニアーフェロー

- 情報通信総合研究所上席リサーチャー

NAAネットワーク発足

2025年6月、米国、オーストラリア(CASA)、カナダ(TCCA)、ニュージーランド(CAANZ)、英国(UKCAA)の航空当局が、型式認証についてデータや研究成果、安全情報などを共有し、AAMの耐空性や認証基準を整合させる「NAA(The National Aviation Authorities)ネットワーク」を発足させた。

同時に、5カ国は型式認証に関するロードマップ「Roadmap for Advanced Air Mobility Aircraft Type Certification」も発表した。

NAAネットワークの目的は、空飛ぶクルマの型式認証で各国が協力し、早期に市場を立ち上げることにある。

その背景には、各国間で広がるAAM分野の審査基準ギャップや市場の断片化が、OEM(製造企業)への負担となっているためだ。

では、なぜこのような状況が生まれるのだろうか。まず、一つ目の理由である「審査基準のギャップ」から説明しよう。

既存の商業航空機では国連の国際機関であるICAO(国際民間航空機関)を頂点に、規制面でハーモナイズが行なわれてきた。ICAOで定められた内容は、加盟各国が国内法規を修正し対応する事になっている。そのためICAO加盟国間で、耐空証明や型式証明の整合性や調整がスムーズに進む。また、こうしたハーモナイゼーションにより、重複する審査を避けてOEMの負担を減らす仕組み(二国間協定)もスムーズに機能する。

一方、AAM用の電動小型航空機は現在、各国の航空局が独自の基準を策定している。たとえば、米国FAAは、米航空法「FAR21.17(b)特別カテゴリー(パワードリフト)」をベースに審査を進めている。一方、EASA(欧州航空安全機関)では、「SC-VTOL」という新しい審査基準を策定して対応している。

米FAAで型式証明を取得した機体をEU域内で飛ばそうとすると、EASA型式証明基準に準拠して当該航空局の認可を再度取り直さなければならない。その際、ギャップが大きいと、OEMは大幅な設計変更や追加テストを強いられることになる。

二つ目は「審査情報のギャップ」だ。Joby Aviation社やArcher Aviation社、Beta Technology社などの米国eVTOL ベンチャーが機体開発と耐空証明/型式証明審査を順調に進める一方、欧州やアジア諸国など非米国のAAM機体メーカーは開発に苦労している。

そのためFAAは、耐空/型式証明の審査に必要な設計情報やテストデータを多数の国内OEMから収集できる。一方、国内でeVTOLのOEMがない、あるいは非常に少ない場合、その国の航空局は審査や判断に必要なデータが不足してしまう。耐空/型式審査において、国際基準と国内事情を常にバランスをとって判断しなければならないが、OEM情報が不足するほどギャップが広がってゆく。国内事情を優先すれば市場が閉鎖的になり、国際基準に合わせると国内での利便性や国内メーカーへの不利が発生する。

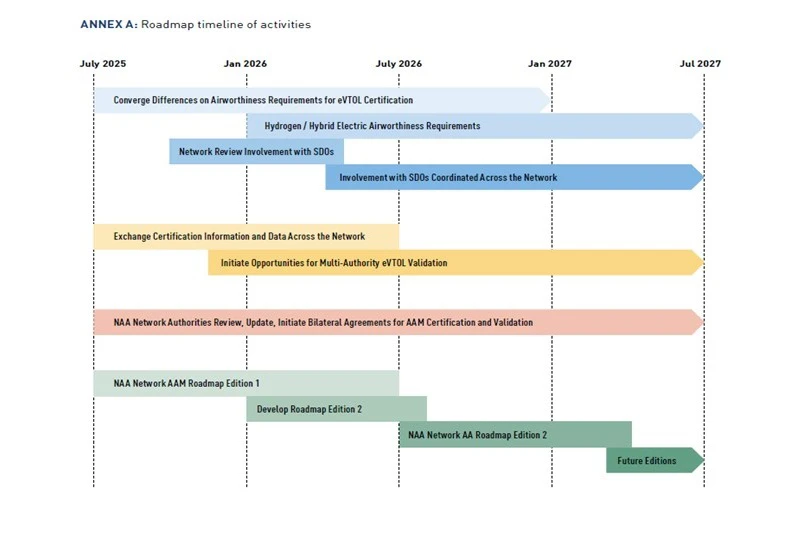

本来であれば、こうしたギャップを埋めるためICAOが活発に活動し、AAM機体に関するガイドラインを発行するのが望ましい。しかし、ICAOはパリ条約に準拠する国際組織でもあり、ガイドラインが十分に整備されるのは5年先とも7年先とも予想されている。つまり、ICAOを待っていては、各国のAAMの商業化はなかなか前に進まない。一方、NAAネットワークのタイムラインでは2027年夏(今後2年)を一つの目標に設定している。

NAAネットワークはギャップを埋め、二国間協定を結ぶことで機体メーカーの負担を減らしながら、メンバー各国が早期にAAMビジネスを立ち上げる。今回、5カ国がNAAネットワークを設立したことで、少なくとも5カ国間でのハーモナイゼーションがスピードアップすると期待されている。

| NAAネットワークの6大原則 |

|---|

| Safety and innovation:安全基準と技術革新を調和させ、安全を最優先とする枠組みの中でイノベーションを促進する。 |

| Harmonized type certification:以下の3 点を重視したアプローチを開発し、NAA ネットワーク全体における AAM 航空機の検証の効率化を図る。 ①パフォーマンス・ベース要求仕様、②要求仕様の差分に関する整合化、③相互に受け入れ可能な適合手段(Means of Compliance)の適用 |

| Collaboration and alignment:NAA ネットワーク内の連携を促進し、国内で AAM 認証プロジェクトを積極的に推進している他の主要当局との調整を図る。 |

| Collaborative multi-authority validation:NAA ネットワーク当局のいずれかによって型式認証を受けている AAM 航空機の複数の当局による共同認証の機会を活用する。 |

| Incremental approach:段階的アプローチ(crawl、walk、run)を採用し、AAM 航空機の型式認証において、最初に有操縦者(パイロット操縦) AAMを構築し、その後自律性を高めた無操縦 AAMを構築する。 |

| AAM inclusive bilateral agreements:AAM 航空機の型式認証および認証の簡素化を目的に、新たな二国間協定の締結および既存の二国間協定の更新に関する指針と包括的なプロセスを確立する。 |

| 出典:NAAネットワーク・ロードマップ |

なぜ英国はNAAに参加したのか

今回のNAAネットワークでは英国の参加に注目が集まっている。英CAAは、EU離脱後もEASAが策定した審査基準(SC-VTOL)を採用している。

それにもかかわらず、今回NAAネットワークに参加したことで、英CAAはFAA基準とEASA基準に重複するポジションをとった。 発表されたロードマップ文書でも微妙なニュアンスで「英CAAを両者のギャップを埋める重要なポジション」と指摘1している。

もちろん、EASAとFAAは協力関係にあり、両者はAAM耐空/型式審査基準の共通化2に積極的だ。しかし、両者は「安全目標基準で、基本的な考え方の違い」が残っている。

もう少し詳しく述べると、EASAの審査基準では、市街地で旅客を乗せるeVTOLの安全許容リスク3を「10のマイナス9乗以下」と定めている。これは重大な事故(Catastrophic)に至る確率が、10億飛行時間あたり1回以下という「大型商用航空機並みの厳しい安全目標」だ。

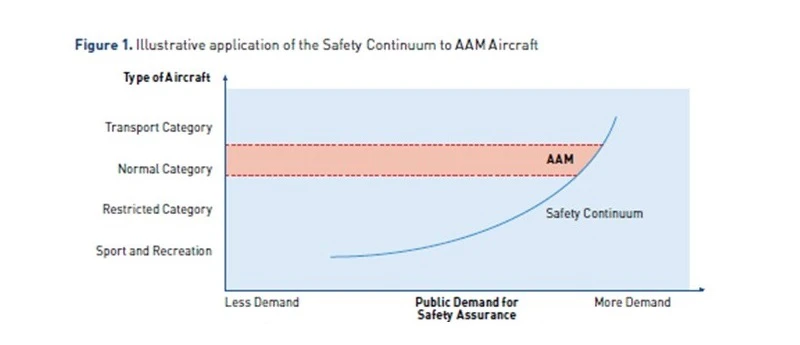

一方、FAAの審査基準(Powered-Lift:FAR21.17(b))では「10のマイナス6乗」から「マイナス9乗」と幅を持たせている。これは「安全性コンティニューム(Safety Continuum:安全基準の連続性)」という考え方を採用しているためで、安全目標を100万飛行時間に1回から10億時間に1回までと広く設定4している。

やや極端な言い方をすれば、同じeVTOLの開発において、欧米では10億時間と100万時間という大きなギャップが存在するわけだ。

NAAネットワークにおいても、この安全性コンティニュームが基本的な考え方として採用されている。そのためEASAがNAAネットワークに今回参加していないことは当然と言える。

もう少し詳しく述べると、EASAには「eVTOLは都市部で高頻度・高密度で多数の旅客を運ぶものであり、商業小型機よりも二桁以上多い運航機体数が想定されている。この状況で安全を第一に考えるなら、当初から厳しい安全基準を満たすべきだ。高い安全基準こそが最終的に産業の信頼性と成功をもたらす」という考え方が根底にある。欧州でのeVTOL飛行が諸外国より遅れても、安全を優先するという姿勢5は今のところ変わらない。

ここに、英CAAがNAAネットワークに参加した理由があったのではないだろうか。英国ではVertical Aerospace社がeVTOL「VX4」の開発を進めている。VX4の審査を進めている英CAAにとって、同社支援は重要な使命に違いない。

しかし、EASAの厳しい基準では「VX4の耐空/型式証明の取得が遅れる」ことは間違いない。逆に、VX4がFAAの基準で耐空/型式証明を早期に取得できれば、VX4は英国内だけでなくNAAネットワーク諸国にも販売できる。これは英国がEUから離脱しており、自由裁量が可能というメリットを活かした動きでもある。

また、英国を中心とする大手航空運航事業者のVirgin Atlantic社は、英国でのeVTOL事業を行うため25年3月にJoby社との提携を発表している。EASAの審査体制を堅持すれば、Joby社の英国での運航も遅れるだろう。推測の域を出ないが、こうした理由から英CAAは、EASAからFAA重視へと姿勢を変え、NAAネットワークへの参加を決めたのではないだろうか。

- 1 同文章では具体的に「英国 CAA は、AAM の型式認証に関する規定の耐空性基準として、欧州航空安全機関(EASA)の SC-VTOL を採用している。SC-VTOL と FAA AC 21.17-4 で規定されている耐空性基準には現在相違があるため、共通耐空性基準に関する NAA ネットワークの調整と英国 CAA との整合は極めて重要だ」と述べている。

- 2 たとえば、2025年7月18日に発表されたSC-TVOL MOC-5 Issue1では「MOC VTOL.2240(d) Equipment containing high energy rotors」の項でFAA AC27-1B Change 7 AC 27/146がガイダンスとして記載されている。また「MOC VTOL.2615 (a) Air Data Systems」の項でも追加ガイダンスで、FAA AC 27-1B、AC 29.1323、AC 29.1323A、AC 29.1543が挙げられている。

- 3 2019年に策定したeVTOL審査基準「SC-VTOL」では、運航形態をBasicとEnhancedの2段階に分けている。市街地で乗客を乗せる有償運航はEnhancedを適用する。このEnhancedは大型商業航空機並の厳しい10^-9を安全目標としている。

-

4

具体的には最大離陸重量約5,700kg・乗客6名以下の小型eVTOLを基本に、乗客定員に応じて4段階の安全目標カテゴリーをFAAは設定している。この枠組みは、従来の小型航空機(Part 23 Normal Category)や小型ヘリコプター(Part 27)で採用されてきたレベルを援用したもの。

たとえば、乗客数がごく少ない機体では一定のリスクを許容し(小型一般航空機並み)、乗客数が増えるほど要求水準を高める連続的な基準(ガイドライン)となっている。

現時点でFAAが想定する6人乗り程度の旅客eVTOLでは重大事故確率10^-8以下を求める方向であり、将来それ以上の乗客を輸送する場合は10^-9水準も視野に入れている。これは運用規模に応じた柔軟なスタンスといえる。 -

5

たとえば、既存ヘリコプター規則では「Category AとB」の概念がある。Category Aは、エンジンが停止しても安全に飛行継続できる性能を義務付ける。Category Bは、停止時には即座に緊急着陸する前提を認める。FAAは小型eVTOLについて後者の柔軟性を残そうとしている。

一方のEASA Enhancedカテゴリーは事実上すべてCategory A相当(いかなる単一故障でも乗客に危害を及ぼさない設計)を求める。

実際、FAA当局者は「バックアップ・システムを過度に搭載しなくとも、パイロットを含む運用上の安全策を講じることで同等の安全水準を達成しうる」との見解を示しており、運用面の工夫で安全を確保する方策にも重きを置いている。

そのためFAA方式では比較的シンプルな設計でも一定の条件下で運航を認め、まず実証データを蓄積しながら段階的に安全性を高めるアプローチが可能になる。

Joby社とArcher社の売り込み競争

次に主要OEMのアップデートに移ろう。型式審査の最終段階に入っているJoby社とArcher社の両社は、今年に入り国際舞台で激しい売り込みを展開している。

既に述べたように、Joby社は25年3月に英Virgin Atlantic社6とパートナー契約を結び英国でのエアータクシー・サービスに乗り出した。Virgin社はヒースロー空港やマンチェスター空港などを軸にeVTOLを使ったエアータクシー事業に意欲を示している。

一方、Archer社も英国を目指している。同社はAnduril UK社とSkyports Drone Services社、AtkinsRealis社と提携し、英国の防衛市場を狙っている。機体は、Archer社のeVTOL「Midnight」を貨物輸送用デュアルユースの無操縦者航空機に設計変更して利用7する。

中東地域でも両社は激しい売り込みを展開している。2025年7月、サウジアラビアのAbdul Latif Jameel group(アブドゥル・ラティフ・ジャミール・グループ)社は、最大200機の納品と関連サービス(約10億ドル)を内容とするMOU(覚書)をJoby社と結んだ。両社はサウジアラビアでのエアータクシー事業で協力8する。

Joby社は、サウジアラビアより先にDubai市(UAE)でもエアータクシー事業で合意していたが、同7月にJoby S4を使った一連の試験飛行(有操縦者)を完了している。同社は、2026年就航を目指し、Dubai国際空港、Palm Jumeirah(パーム・ジュメイラ)地区、Dubai 港、Dubai市街地を結ぶ路線を計画しており、Skyports Infrastructure社と提携し、バーティポートの建設にも着手している9。

同じくUAEではArcher社がAbu Dhabi Aviation社およびFalcon Aviation社とエアータクシー事業を進めており、25年4月にアブダビのヘリポート(Abu Dhabi Cruise Terminal helipad)をバーティポートに改造する承認もGAAC(アブダビ航空局)から得ている。

- 6 Joby社はかねてからDelta Air Lines社と提携し、米国での商業化を進めてきた。Delta社は、英Virgin Atlantic社の株式49%を取得しており、Joby社がVirgin Atlantic社と提携するのは順当といえる。

- 7 Anduril UK社は米国の防衛関係大手で、米国防総省向けにArcher社Midnightのハイブリッド化で提携している。英国の事業開発は、英国軍がメイン・ターゲット。Anduril UK社とArcher社がMidnightを無操縦者航空機(パイロットが乗らない航空機)の貨物機に設計変更し、イギリス国防省に売り込む。運航支援では、大型商業ドローンの目視外飛行で実績を持つSkyports Drone Services社と安全システムに強いAtkinsRealis社が参加している。

- 8 Joby社によると、FAAはサウジアラビア航空総局(GACA)と協力協定を結んでおり、2026年納品に向けて両航空局が協力する。なお、Joby社は既に24年5月、サウジアラビアのMukamalah社(Saudi Aramco社の子会社)と覚書を取り交わしている。

- 9 なお、Joby社のS4は2025年4月22日にカリフォルニア州Marina試験場でパイロットによる最初の完全な遷移飛行を完了し、同5月には2機を同時に飛行させ型式認証プロセスを加速させている。

パリ航空ショーも盛況

型式証明の取得が目前になっているJoby S4やArcher Midnightの売り込みが激しいのは当然だが、他社も負けてはいない。

25年6月に開催されたパリ航空ショーでは、Beta Technology社がAlia CX300のデモンストレーション飛行を行った。このAlia CX300は、滑走路を使って離着陸する小型電動固定翼機(eCTOL)に属する。同社は垂直離着陸ができるAlia eVTOLも開発している。機体の形状はリフトアップ用のモータが装着されていないだけで、Alia CX300とAlia eVTOLの機体形状は同じ。同社はまず、電動貨物機の型式証明取得を目指す。

そもそも、大手配送事業者UPS社や医療臓器配送ネットワークのUnited Therapeutics社などを主要クライアントとしているBeta社のビジネス・モデルは、空港間を運航する「電動貨物機を開発する」ことだった。

この点は、都市内運航を前提にヘリポート運航を狙うJoby S4やArcher Midnightのようなエアータクシーとは違う。そのため、Alia CX300は翼長15m、航続距離約600km(デモンストレーション)、貨物積載重量1,250ポンド(約570kg)、チャージ時間1時間と大型だ。

パリ航空ショーでBeta社は、Republic Airways社とのMOUも取り交わし、パイロット訓練や運航航路の選定などを開始すると発表した。エアーショーのデモンストレーションに使われた機体は、アイルランドなどをまわり、7月にノルウェーのBristow社(ローンチ・カスタマー)に納品された。

eVTOL「Eve」を開発しているEve Air Mobility社は、パリ航空ショーでブラジルRevo社との購入覚書(2.5億ドル相当)を発表した。Revo社はブラジルのローンチ・カスタマーとして2027年末を目標に導入を進める。

その他、Pipistrel社が「Nuuva V300(無操縦者電動貨物機)10」を初めて展示した。Boeing社傘下のWisk Aero社が「Gen6」を、中国EHang社が「EH216-S」を展示し、仏Ascendance社や独ERC System社なども顔をそろえている。

- 10 Nuuva(ニューバ)V300は、最大積載貨物重量が約410kg、航続距離が約556km。ハイブリッド推進方式。

注目を浴びるハイブリッド推進

AAM機体の最近の傾向として、純電動推進からターボシャフトなどを使ったハイブリッド推進へと変化している。

引き金は、第2次トランプ政権の登場だ。新大統領就任後、EV(電気自動車)への助成金廃止や再生エネルギー支援の削減などが進み、環境政策が大きく変わった。米連邦政府から厳しいCO2削減目標を求められていた航空業界、特に大手運航キャリアにとって「純電動推進」の重要度は一気に下がった。

機体市場を見ると、純電動の第一世代はJoby社やArcher社などの勝者が決まった。ただ、第一世代の設計は環境対応を優先し、純電動にしているため経済性が低い。環境規制が緩和されるのであれば、キャリアとしては経済性を優先したい。

後続のeVTOLベンチャーは第二世代での巻き返しを狙うが、搭乗者数の増加や航続距離の延長、給電設備などの付帯設備軽減などの経済性がポイントとなる。そうなるとCO2の排出量は増えるものの、内燃機関やターボシャフトなどの発電機を使ったハイブリッド推進が有利になる。こうしてAAM開発では、ハイブリッド推進ブームが到来している。

たとえば、米Archer社は防衛大手Anduril UK社と提携し、米国防総省向けにMidnightのハイブリッド版を開発している。同様に米Beta Technology社も「range extender」の名称で開発を進め、航続距離を5,150kmまで伸ばそうとしている。

英Vertical社も昨年から開発を進めているハイブリッド推進について25年5月に情報を公開した。それによると航続距離は純電動タイプの10倍にあたる1,600kmに伸び、積載重量も1,100kgまで拡張できる。Vertical社はハイブリッド推進の低騒音、低発熱というステルス性をアピールし、防衛系市場の開拓を狙っている。

航続距離800km、6名乗りを標榜するカナダのHorizon Aircraft社「Cavorite X7(コンセプト・モデル)」は、当初からハイブリッド推進を進めてきた。

このブームに乗るように、仏Ascendance社は25年6月、Green Aerolease社 (低カーボン航空機リース) および Finistair社 (リージョナル・オペレーター) と提携し、同社特許取得済みの ハイブリッド推進システム「STERNA Hybrid Pack」を使ったハイブリッド航空機(デモンストレーター)の開発を発表している11。

そのほか、都市間運航を狙う米XTI Aerospace社の「TriFan600 VTOL」も25年5月にVerdeGo Aero社のVH-4Tハイブリッド推進システムの採用を検討すると発表している。VerdeGo社は、航空機用の電動ハイブリッド・システム開発会社で、4Tは出力400kw 、Pratt & Whitney PW206/207エンジンを組み込んでいる。

昨年、水素燃料電池のハイブリッド推進でデモ飛行に成功したJoby社も、ターボシャフト型のハイブリッド推進を開発している12。環境には優しいものの、水素は重量が重く、充電同様に追加の水素設備の整備が必要になる。ハイブリッド推進では、ターボシャフトや内燃機関系が先行するだろう。

経済性が高いハイブリッド推進は、世界的なブームになっている。もちろん、環境規制の緩和は米国の話であり、欧州諸国や日本では依然、厳しい規制が続いている。とはいえ、当面は米国が世界最大のeVTOL市場になることは間違いない。米国市場で生き残れなければ、第二世代に勝負をかける後続OEMは、諸外国市場での競争でも不利になるだろう。

- 11 eVTOLベンチャーのAscendance社は最近、事業プランを拡張し、同社が開発したハイブリッド推進システムの外販市場に注力している。今年のパリ航空ショーでも、Daher社、Safran社、Collins Aerospace社と共同で「GAGINE」という電動CTOL開発コンソーシアム(2年間)の設立を発表している。

- 12 Joby社は2025年8月1日、防衛系大手のL3Harris Technologies社と提携し、防衛用ガスタービン・ハイブリッド垂直離着陸(VTOL)航空機の開発に乗り出した。Joby社はXwing社を買収し、自律飛行システムの開発も進めてきた。今回の防衛用ハイブリッドVTOLは有人操縦と完全自律操縦の両方に対応する。(オプションで有人操縦が可能)

北米ドローン・コンサルタント