2023年の働き方改革を占う北米企業の「パラドックス」

~リモートワークの相反する状況の結末はどこへ?~

Text:織田浩一

過去3年にわたり、コロナ禍とインフレが人材市場や働き方に大きく影響を与えてきたことは、このコラムでも書いてきた。その間、アメリカではリモートワークが進み、それによって起こる燃え尽き症候群などが話題になり、メディアでは自主退職増加というキーワードも踊った。また、アメリカではインフレ対策のために金利が引き上げられている。それによって景気後退があり得るのではという見方をする経済アナリストもおり、大手テック企業のレイオフ(一時解雇)の話題も広がっている。2023年初頭の今、働き方や人材をめぐる環境は、一言でいうと「働き方のパラドックス」と表現できるほどの矛盾をはらんだ混沌とした状況である。

織田 浩一 氏

米シアトルを拠点とし、日本の広告・メディア企業、商社、調査会社に向けて、欧米での新広告手法・メディア・小売・AIテクノロジー調査・企業提携コンサルティングサービスを提供。著書には「TVCM崩壊」「リッチコンテンツマーケティングの時代」「次世代広告テクノロジー」など。現在、日本の製造業向けEコマースプラットフォーム提供企業Aperzaの欧米市場・テクノロジー調査担当も務める。

米連邦準備銀行のインフレ対策と企業のレイオフ

アメリカの消費者物価指数(CPI)は、2021年5月から5%を超えるようになり、2022年6月に9.1%でピークを迎えた。米連邦準備銀行はこれに対応すべく金利を徐々に上げていき、1年で4.5%も金利を上昇させている(2022年半ばに1ドル150円を超える円安になったが、金利が非常に高いドルが、他の通貨の代わりに買われたためで、今は日銀による政策の一部見直しもあって比較的為替が安定している)。米連邦準備銀行が金利を上げているのは、アメリカの景気を冷やすためで、企業投資や賃金の上昇、不動産価格の上昇を止めることで、インフレを目標である2%に抑えるのが狙いだ。

経済の縮小を目指すものであるため、結果的に株価が下落し、その後、金利上昇の影響で、まず住宅ローン業界で数千人レベルのレイオフが起こった。それに続いたのは大手テック企業でのレイオフである。コロナ禍により、デジタルサービスやEコマースの利用が大きく増加したため、テック企業は採用を大きく増やした。しかし、コロナ禍が収束したことでデジタルサービスの伸びが緩慢となり、実店舗での購買への揺り戻しが起こっているため、人材調整が必要となった。1月までに発表されている主な企業のレイオフ数は以下の通りだ。

- Alphabet/Google12,000人

- Microsoft10,000人

- Amazon18,000人

- Meta/Facebook11,000人

- Salesforce7,000人

これらをまとめたCNBCによれば、テック業界で総計7万人以上がレイオフにあっている

失業率が過去54年で最低、そして96%が転職を考える

一方で疑問視され始めたことは、2022年1月の失業率の結果から、今後アメリカで不況が来るのかどうかである。1月の失業率は3.4%と過去54年で最低を記録し、予想をはるかに上回る52万弱の雇用が生まれたためだ。バイデン氏が大統領になったころの6.3%から2年で大きく改善しており、完全雇用といえるレベルをさらに更新した。ウォールストリートジャーナルの分析では、今まで人材不足だった病院、レストラン、ホテル、老人ホーム、保育所などのサービス業において人材採用が進んでいる

また、2022年第3、第4四半期の米国内総生産(GDP)もそれぞれ3.2%、2.9%と伸びており、予想を上回るものだった。景気は減速しながらも経済は成長を続けている。

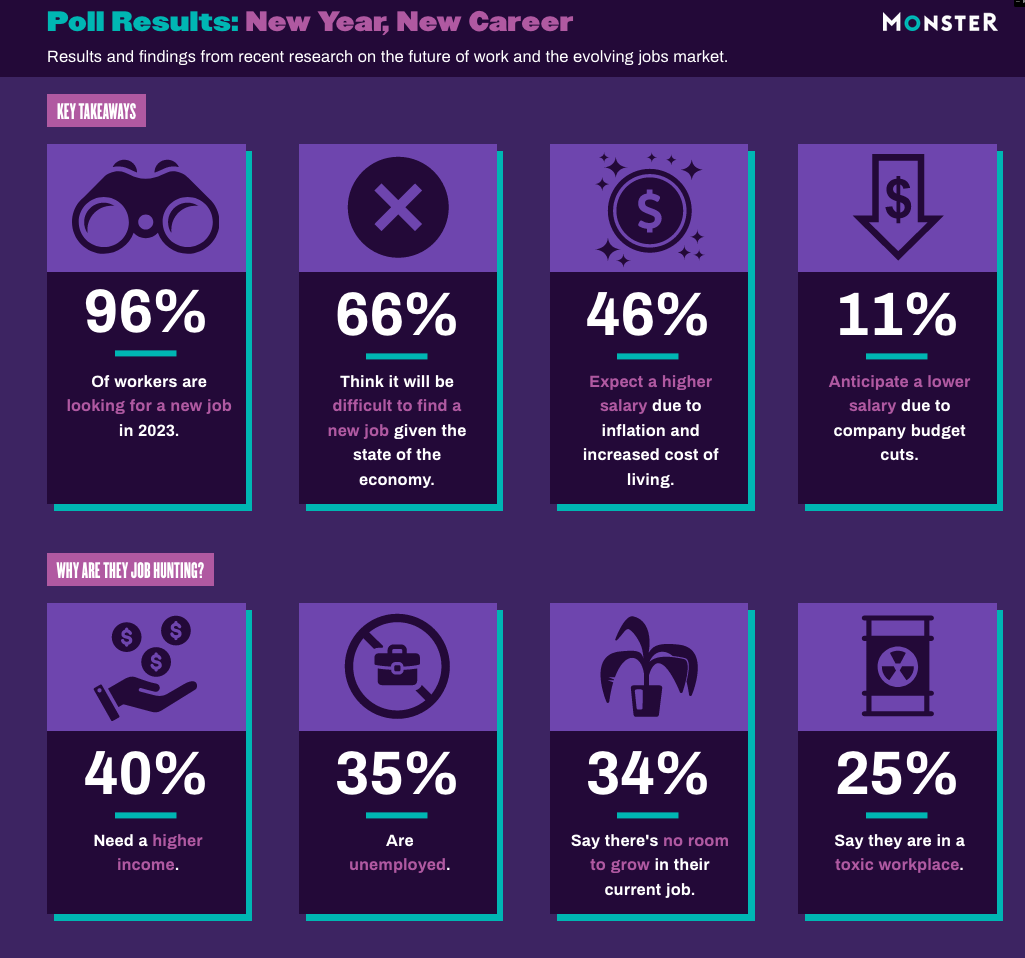

インフレ率が徐々に下がってきてはいるものの、住居、食品などを含め、物価が高い状況は続いている。生活を守るため、さらに高い賃金の得られる仕事に転職しようとする労働者が多いことが、ある調査によって示されている。転職サイトMonsterによる昨年12月の調査では、2023年に新しい仕事を探すと答えた労働者は96%に上った。仕事を探す理由として、40%がより高い賃金が必要なためと回答し、34%が今の仕事ではこれ以上成長できないためと答えている。だが、66%が今の経済環境では仕事が見つかりにくいと思う、とも答えている。

出典:Monster survey conducted among workers, December 2022

リモートワークの求人が減り、オフィス就業が50%まで戻る

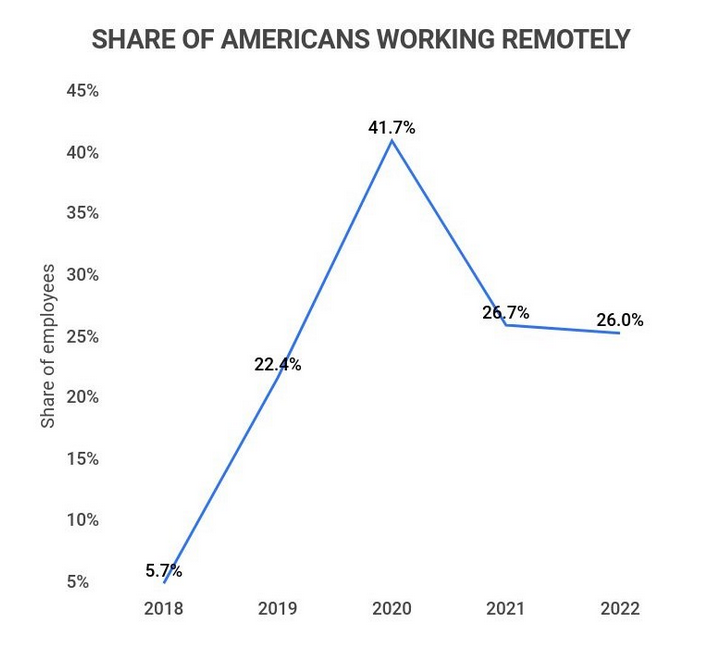

リモートワークを求める声は非常に大きい。求人サイトZippiaが2022年10月に発表した調査によると、米従業員の68%が完全リモートワークを希望している

出典:Zippia: 25 Trending Remote Work Statistics [2023]

筆者は2022年末に、仕事のミーティングのためAmazon、Microsoftのオフィスを訪問する機会があった。多くの社員が完全リモート業務で、オフィス内のほとんどの席が空いていた。

だが、オフィスへ戻ることへの企業による圧力は、採用の場面では強くなっているようだ。2022年10月ぐらいから、完全リモート業務の求人が減りつつある

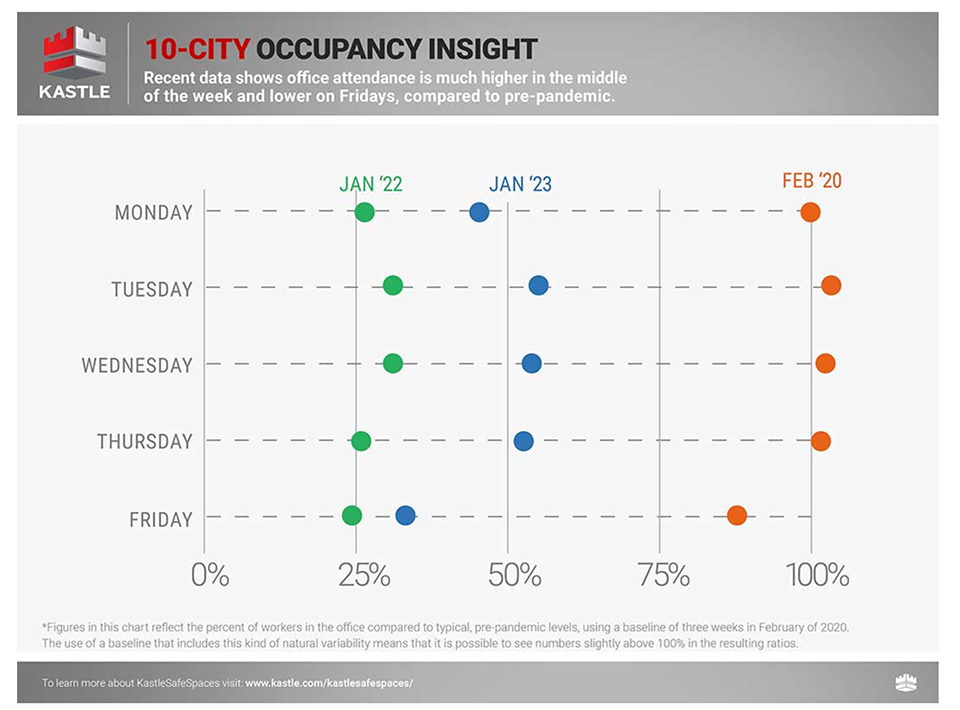

また、様々な企業が週2、3日はオフィスに出社することを奨励しており、その結果が分かるデータも揃い始めている。企業受付での端末やビデオセキュリティシステムなどを使って、従業員の出社状況をトラッキングするKastle Systemsは、全米10都市におけるオフィス占有率のトラッキングデータを共有している。それによると、2022年1月の全米10都市の平均オフィス占有率は25%程度であったが、今年1月には50%程度まで上がってきているという。

出典:Kastle Systems

週4日勤務への関心の高まり

コロナ禍による人材不足や業務増大による労働の長時間化、リモートビデオ会議疲れなどによる従業員の燃え尽き症候群が話題になり、企業もその対策を進めてきた。個人的なメンタル回復休暇を取ってよいことにしたり、一人だけ休むのでは逆にプレッシャーを与える可能性から全社でメンタル回復休暇日を決めたりして課題に取り組んだ企業もあるという。1日、2日だけではなく、1週間丸々休暇にする企業も現れた。このような流れの中で、報酬や福利厚生は変えずに週4日勤務とする勤務態勢に注目が集まりつつある。

そのテスト導入を積極的に企業に働きかけているのは、ニュージーランドを本拠に2018年に設立されたNGO団体、4 Day Week Globalである。その名の通り週4日勤務を推し進めることを目的とした団体である。同団体は2022年にアメリカ、アイルランドと数カ国を拠点とする33の企業、903人の従業員を対象に、報酬・福利厚生を変えずに週4日程度に業務時間を減らし、その影響が企業、社員にどのように表れるかを6カ月にわたってテストし、企業側、社員側に定期的にアンケートを行ったのである。

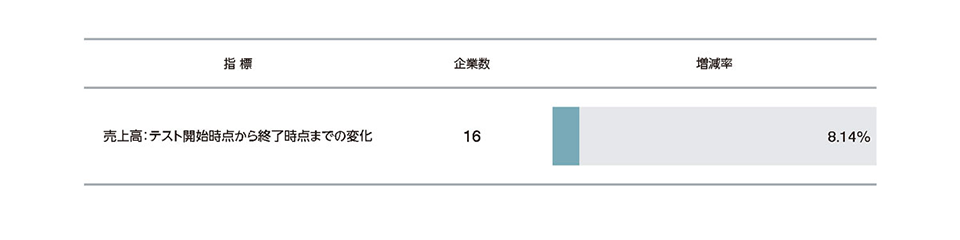

その結果は、素晴らしいものであったという。企業側は、全体的に週4日勤務がどのような影響を与えたかという問いに対して、11段階(0が最低点、10が最高点)で9の評価を、生産性に関しては7.7という評価を出しており、67%の企業が週4日を続けると答えた。さらに、テスト開始から終了までの間に、16社が売上を8.14%増加させたという。また、退職率や病欠などが減り、新規採用が増加している様子なども示されている。

出典:4 Day Week Global: Assessing global Traila of reduced work time with no reduction in pay

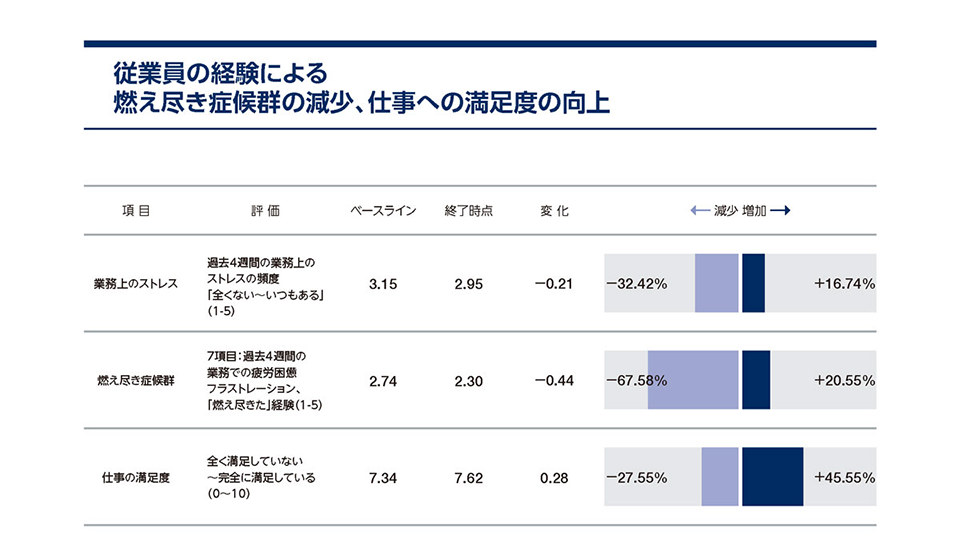

社員側への影響はさらに大きい。下図は「業務上のストレス」「燃え尽き症候群」「仕事の満足度」について5段階で評価してもらい、テスト前後で比較したものである。「業務上のストレス」「燃え尽き症候群」において、一部増加している従業員(右側の濃紺の部分)がいるものの、概ねその2-3倍の従業員が減少した(左側の紫の部分)と答えている。また、「仕事の満足度」も下がったとする回答のほぼ倍の数の社員が上がったと答えており、全体で96.94%の社員がこのまま週4日勤務を続けたいと答えている。

出典:4 Day Week Global: Assessing global Traila of reduced work time with no reduction in pay

インフレ下で高賃金を求めての転職、金利上昇による景気の先行き不安、それによるレイオフの増加と近年まれに見る低失業率など、コロナ禍の終焉に際して幾つものベクトルが錯綜しており、働く人の周辺でこの先の状況がどのように動いていくのか見えにくい。こうした中には、相反する事態が同時並行的に進むパラドックスとも言うべき現象も見られる。例えば、リモートワークを見直そうとする企業の一方で、従業員は維持したいと考えるが、そのどちらも間違いとは言えない。企業は組織の生産性を重視するが、従業員はリモートワークこそが生産性向上につながると言う。それに従業員は家事を平日に終わらせ、週末に好きなことをする時間が増えるリモートワークのメリットを知ってしまった事実もある。企業はこうした状況について落としどころを探る必要性に直面している。

ただし企業も、例えば週4日勤務など働きやすさに配慮した就業形態を採用することによって、従業員が将来の自分の仕事の状況を心配したり、生活を整える時間がなく、燃え尽き症候群に陥ったりして生産性が上がらないといった事態を避けられることが分かりつつある。ある意味、コロナ禍がもたらしたショックがあまりに大きかったため、多くの企業が本来なら受け入れなかっただろう解決策が選択肢に上る可能性さえ考えられる。この意外な方向性もパラドックス的と言えるだろう。

北米トレンド