大手テック企業への独占禁止法執行に走る米政府

~寛容さから厳格化へ舵を切る、今後のAI開発も視野に~

Text:織田浩一

通称GAFAMと呼ばれる大手テクノロジー企業は、1970年代に端を発したアメリカ政府による独占禁止法規制緩和の恩恵を受け、存分に事業を拡大してきた。GAFAMはグーグル、アップル、フェイスブック(現メタ)、アマゾン・ドット・コム、マイクロソフトを指す。だが、彼らを取り巻く風はこれまでと明らかに違う方向、すなわち独占禁止法の厳格適用という逆風に変わりつつある。アメリカにおける独占禁止法の歴史と現在をまとめ、今後の行方を考察していく。

織田 浩一 氏

米シアトルを拠点とし、日本の広告・メディア企業、商社、調査会社に向けて、欧米での新広告手法・メディア・小売・AIテクノロジー調査・企業提携コンサルティングサービスを提供。著書には「TVCM崩壊」「リッチコンテンツマーケティングの時代」「次世代広告テクノロジー」など。現在、日本の製造業向けEコマースプラットフォーム提供企業Aperzaの欧米市場・テクノロジー調査担当も務める。

Google検索ビジネス、3つの不利益を巡る争い

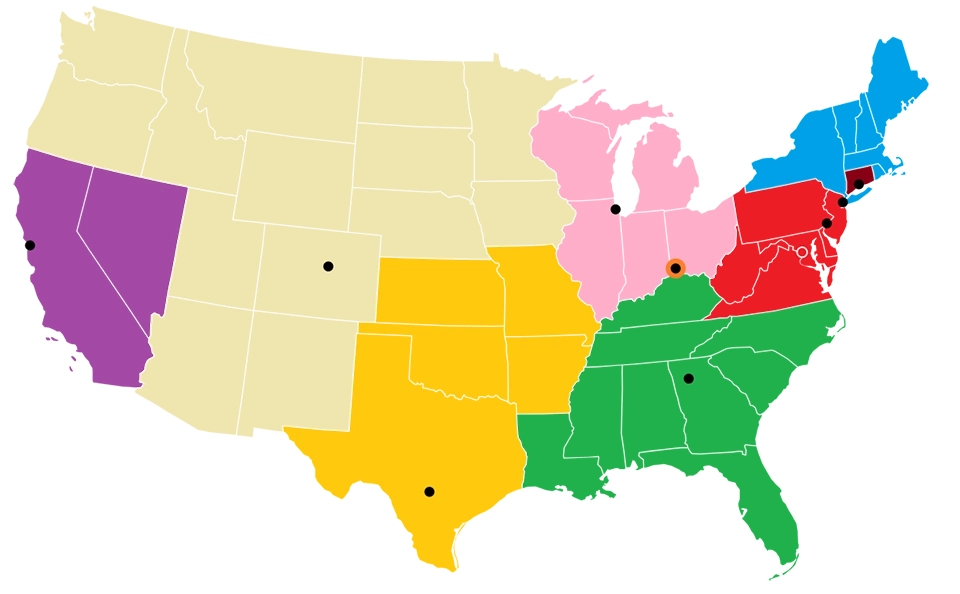

2023年9月、ついに大きな裁判の火ぶたが切られた。米司法省(DOJ)と米35の州や領土の法務長官により、Googleに対する裁判が始まったのである。90%以上の市場を独占するGoogleの検索ビジネスが、独占禁止法(反トラスト法)に抵触しているとする訴訟を扱う。

現在の主な争点は以下の通りである。

●広告主に対する不利益

効果が上がらないにもかかわらず、Googleの検索広告の価格が上がっている

●消費者への不利益

市場寡占が進み、競争が発生しないため、検索サービスにおけるイノベーションが起こらない

●競合検索エンジン(BingやDuckDuckGoなど)に対する不利益

さまざまなデバイスやブラウザ(iPhone、Android OS、Firefoxなど)に対し、デフォルト検索エンジンとしてGoogle検索をする契約(Googleは2021年に263億ドル〔約4兆円〕以上をAppleに支払い、Google検索をiPhoneのデフォルト検索エンジンとする契約を結んでいる)

なお、競合サービスがGoogleの検索ランキングで高い位置に入らない、という争点は裁判に入る前に却下されている。

米独占禁止法と執行当局、執行の歴史

アメリカの独占禁止法は単一の法律ではない。まず始めにシャーマン独占禁止法(The Sherman Antitrust Act)が1890年に制定された。これにより米司法省内に独占禁止法部門が設立され、さらに1914年には独立の専門当局、米連邦取引委員会が消費者保護と市場での競争促進のために設立された。それと時を同じくして、1914年に2つ目の法、クレイトン独占禁止法(Clayton Antitrust Act)が制定された。これらの執行機関により、数々のモノポリー企業(高い参入障壁等により、一定の地域においてモノ・サービス等を独占・寡占している企業)を対象として独占禁止法に関わる裁判が行われてきた。また、アメリカの州をまたぐモノポリー企業、あるいは特定の州内だけで展開するモノポリー企業に対応するために、州の司法長官も非常に重要な役割を担ってきた。多数のモノポリー企業が訴えられてきており、その結果、1911年にロックフェラーのStandard OilやAmerican Tobacco Companyが分割され、1984年にはAT&Tが地域電話会社と長距離電話会社、および機器製造企業とに分けられることにもなった。

出典:Wikipedia:Breakup of the Bell System

だが、その後の1970-1980年代にシカゴ大学の経済学者ミルトン・フリードマンやニクソン、レーガン政権をはじめとする市場原理主義者が、政策や裁判、マスコミなどの場で彼らの論旨を展開するようになった。政府が市場や企業活動に介入することを最低限に抑えるべきというものだ。それを機に、モノポリー企業に対する厳しい裁判結果が少なくなっていったのである。これがさまざまな市場の寡占にさらに力を貸すことになる。通信企業やメディア企業、肉製品生産企業などに見られるように、市場が3-4社のみに集中することも起こっている。そのため、前述した80年代のAT&Tの事例はある意味、この時代では例外と言える裁判結果であった。

25年前のマイクロソフト訴訟以来の裁判

Googleよりも前に大手企業が独占禁止法抵触で訴えられたのは、25年前の1998年に始まった裁判にまで遡ることになる。米連邦取引委員会がマイクロソフトに対して行った裁判である。当時、インターネットの浸透が進みつつある中、ウェブブラウザとしてNetscapeが大きな存在感を放っていた。そこへ、PCのOS市場で圧倒的なシェアを握っていたWindowsを擁するマイクロソフトがWindowsに同社のブラウザInternet Explorerをバンドルすることで、ブラウザ市場も独占しようとしているという訴えだった。

独占禁止法の課題に加えて、2016年、2020年の大統領選挙戦ではGoogle、YouTube、Facebook、Twitterなどソーシャル・デジタルプラットフォーム上で偽の情報や広告が大量に共有されたり、Facebook内のユーザーデータを学術調査目的と詐称して収集し、広告ターゲティングに利用したりといった事例が明るみになった。これらのデジタルプラットフォームはユーザーのデータを収集しているが、それに伴う価値をユーザーは得られておらず、プラットフォームの広告収益のために使われている。「ユーザー」はプラットフォームにとって「顧客」ではなく、広告主に販売する「商品」であることが消費者にも明らかになっていった。

政治的保守派は、プラットフォーム側が偽情報・偽ニュースを含む「言論の自由」を無視し、彼らの基準でコンテンツモデレーション(投稿監視)することに不満を持つようになった。政治的革新派は、市場の独占やユーザーのプライバシー保護が軽んじられ、偽情報・偽ニュースのモデレーションが厳密でないことに不満を持った。いずれにしても、双方が何からの形で大手プラットフォームを規制し、市場独占に対応することを求める機運が高まった。そこでトランプ政権時代の終わる2020年10月、冒頭の独占禁止法の裁判につながるGoogleへの訴えが、米連邦取引委員会と35の州・領土によってなされたのである。

従来ビジネスと異なるプラットフォームの市場支配

さらに、バイデン政権は2021年6月に米連邦取引委員会の委員長に、史上最も若い32歳のLina Khan氏を起用した。Khan氏は、政策シンクタンクNew America Foundation(現New America)傘下のOpen Markets Instituteにて調査担当者としてキャリアを始めた。同Instituteはテクノロジー市場などにおける企業の寡占状況に対する政策立案が担当である。その後イェール大学ロースクールに進み、在学中の2017年、ある論文をThe Yale Law Journalに掲載して注目を集めた。それは、プラットフォームビジネスは従来型のビジネスとは根本的に違うため、商品価格の上昇のみを消費者の不利益とする現行の独占禁止法のアプローチでは、プラットフォーム企業を取り締まることができないことを示した論文、Amazon’s Antitrust Paradox

プラットフォームの市場支配力や利用する消費者・契約事業者からのデータ収集による優位性などは、たしかに従来の企業活動の形態とは違うものだ。そこで論文は、現行の独占禁止法ではプラットフォーム企業を完全に取り締まることができないとし、それに対応する法律の拡充や消費者の不利益の解釈を拡大することの必要性を訴えた。Khan氏が着任した米連邦取引委員会は、独占禁止法の不完全さを抱えながらも、大手プラットフォーム企業への厳しい対応を加速させている。

出典:米連邦取引委員会

GAFAMへの風当たりはいっそう厳しく

政治的環境や国民の認識の変化もあって、大手テクノロジー企業への風当たりは強まることとなり、独占禁止法の裁判は以下の例のように2020-2023年の間に数が膨らんでいる。

- Googleに対する2つ目の裁判は、米司法省が8州の法務長官と共に起こした、Googleのデジタル広告ビジネスに関するものである。過去15年にわたるデジタル広告市場において、1つの広告テクノロジー分野による寡占を利用し、他の広告テクノロジー分野の競合を排除するねらいで、媒体社や広告主にGoogleのツールを使うことを強要している。また広告売買マーケットプレースでの入札では、Googleのツールを利用する企業を有利にし、米政府や米国防総省を含む広告主、媒体社、そして消費者に対して不利益を与えているという訴えである。Googleがこれら一連の広告テクノロジーを使って市場を寡占状態とすることにより、通過する広告費の30%以上を手にしていることも指摘している。

出典:米司法省:Justice Department Sues Google for Monopolizing Digital Advertising Technologies

- Call of Duty、World of Warcraftなどを製作するゲームメーカー、Activision Blizzardに対するマイクロソフトの買収に対して、米連邦取引委員会が、Xboxやオンラインゲーム配信プラットフォームの競合などを阻害しているとして裁判を起こしている。

- 米連邦取引委員会と17州がAmazonに対して裁判を行なっている。Amazonの出店企業が競合EコマースプラットフォームやマーケットプレースなどでAmazonより低い価格で商品を販売することを禁じていることや、出品する商品にPrimeボタンをつけるためには出店企業がAmazonのフルフィルメントサービスを利用することが必要となっていることなどを問題視する。

- 米連邦取引委員会は、Facebook(現在Meta)によるInstagramやWhatsAppなどの買収が、ソーシャルネットワーク市場で競合を不当に排除することになるとして、裁判を起こしている。

次のテックモノポリー市場の主戦場は

Khan氏が指摘するように、アメリカの独占禁止法や今までの米司法省や米連邦取引委員会が指針としてきた消費者の不利益のみに焦点を当てるアプローチには課題がある。これらの裁判の結果を見通すのは難しく、もし当局が裁判で負けることになれば、米議会に対して新しい法律を制定する必要があることを示す格好の例となり得る。世論の大手テクノロジー企業への批判が高まっている時には、関連の新しい規制や政策が国、州の政府により可決される可能性が高まると考えられる。

一方で、大手テクノロジー企業の競争の焦点が次の分野、すなわちクラウドサービスとAI開発に移行しつつあることも事実だ。

テクノロジー・スタートアップカンファレンスSXSWで毎年人気のセッションの1つが、未来学者でありFuture Today Institute代表のAmy Webb氏の「新規テクノロジートレンドレポート」のプレゼンテーションである。例年テクノロジーの未来を前向きに語るプレゼンなのだが、2023年3月のプレゼンは非常に暗いトーンであった。大手テクノロジー企業はクラウドサービスを提供することで、多くのユーザーの行動、嗜好、医療、財務などの個人情報を得る。それがAI学習に必要な大量のデータとなる。また、生成AIを作るための大規模言語モデルなどを構築するには大型クラウドインフラが必要である。結局のところ、AI開発を加速させることができるのは大手テクノロジー企業だけになるという見解だ。マイクロソフトがOpenAIに多額の投資をして、AI開発にマイクロソフトのクラウドを使っている状況がまさにそれを示している。多数のスタートアップ起業家が聴講するSXSWの場で、この現状を共有し、対応を考えていく必要性をWebb氏は訴えた。

Future Today InstituteのAmy Webb氏がSXSW 2023で警鐘を鳴らす。クラウドを持つ大手テクノロジー企業がデータを押さえてAI開発に先んじると語る。

出典:YouTube:Amy Webb Launches 2023 Emerging Tech Trend Report | SXSW 2023

米バイデン大統領は2023年10月下旬、AI開発を安全に、セキュアに、そして信頼できる形で行うための行政命令を発令した。最も高性能なAIを開発した企業のテスト結果を政府に共有させる。そして、安全性を保証する規格やツール、テストなどを用意することでバイオ・化学製品などの開発におけるリスクを減らし、偽情報や詐欺を無くし、プライバシー・市民の権利を守りながら、AI開発をバイアスの無いものにしていくとしている。法的強制力も伴う。現在開発が進行中のAI分野への対応ということもあり、アメリカでは従来のテクノロジー行政と違って対応が非常に早いという評価もされている。だが、一足先にAI規制を作り、大手テクノロジー企業をけん制する欧州連合(EU)にはまだ追いついていないという批判がある一方、はたまたアメリカ政府がEUの立場を脅かすのではという意見もある。

欧州では、大手企業の独占禁止や市民のプライバシー保護、AI開発の規制などに積極的に手を付ける。アメリカも長い間大手テクノロジー企業の拡大を許してきた政策から、徐々にだが変わりつつある。この先、テクノロジー規制の手綱さばきで他の先進国をけん引していくような国になっていくのだろうか。一連の裁判や法律制定の行方が注目されるところである。

北米トレンド