ハイブリッドワークに続きAI変革の大波が迫る

~アメリカ企業の人事政策と生産性を巡る最新課題~

Text:織田浩一

アメリカ企業における働き方と人事政策にどのようなトレンドを見ることができるか。それが今回の記事のテーマである。大きな傾向として、アメリカでは40年間失業率が下がり続けている。未曾有のコロナ禍による失業率の急増を乗り越え、現在は歴史的に最低水準の失業率。労働者数は微増で、同時に国民総生産GDPが大きく伸びているという経済環境だ。社員の働き方への満足度と同時に、いかに生産性を上げていくかが企業にとって非常に大きな課題となっている。そこで、まずコロナ禍の影響でいったんリモートワークに大きくシフトし、その後オフィスワークへの揺り戻しが起こった働き方は、現在どう変化を遂げているかを見てみたい。そして、コロナ後に急激に台頭したAI(人工知能)に代表される新たなテクノロジーが、働き方や企業の人事政策にどう影響を及ぼし、変革を導いているのかを追ってみよう。

織田 浩一(おりた こういち)氏

米シアトルを拠点とし、日本の広告・メディア企業、商社、調査会社に向けて、欧米での新広告手法・メディア・小売・AIテクノロジー調査・企業提携コンサルティングサービスを提供。著書には「TVCM崩壊」「リッチコンテンツマーケティングの時代」「次世代広告テクノロジー」など。現在、日本の製造業向けEコマースプラットフォーム提供企業Aperza

Amazonの週3日オフィス出社の義務化から1年

AmazonのCEOが、社員に週3日オフィスで働くことを徹底するよう通達したのは2023年2月。実施は5月からだった。10月にはマネージャーに対して、週3日出社しない社員に対して1対1のミーティングを実施し、それでも週3日以上の出社を拒む社員は解雇してよいという処分を伝えた。コロナ禍を抜けて、同じように週3日出社の義務化を進める大手企業は他にも少なくなかった。オフィス復帰への社員に対する圧力はすっかり高まっており、アメリカではリモートワークと週3日出社というハイブリッドワークがすっかり定着したようだ。

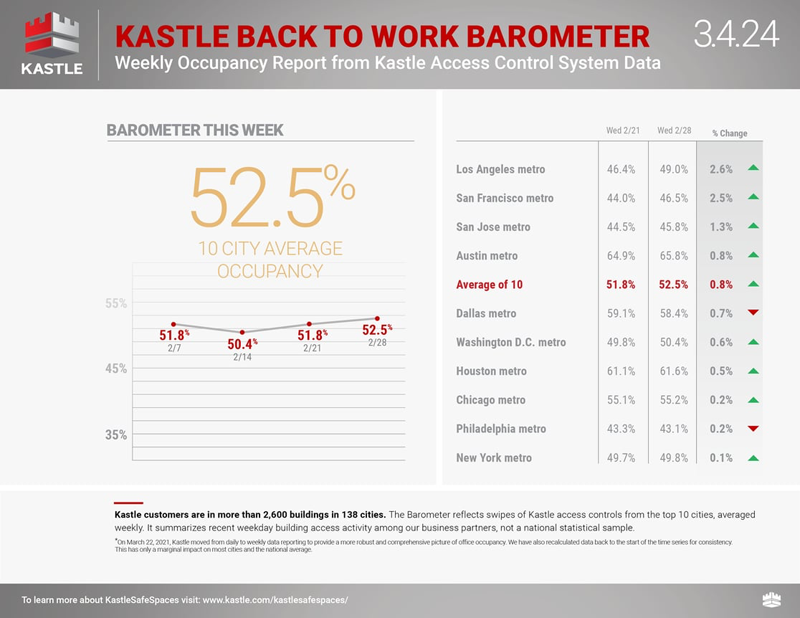

全米10都市平均のオフィス占有率(オフィス出社率)の推移を見てもその様子が分かる。1年ほど前の記事で示した数字から大きく変わらず、50%強という状況が続いている。10都市の中で南部の都市は比較的高い数字を示し、NYは平均的な水準で、西海岸の都市が低い傾向を示す。これも1年前とそれほど変わっていない。

出典:Kastle Systems:10-City Back to Work Barometer

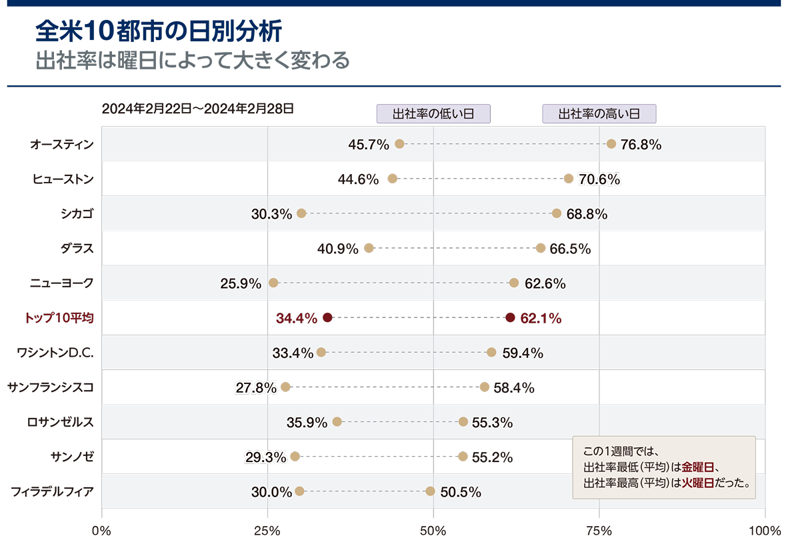

出典:Kastle Systems:10-City Back to Work Barometer

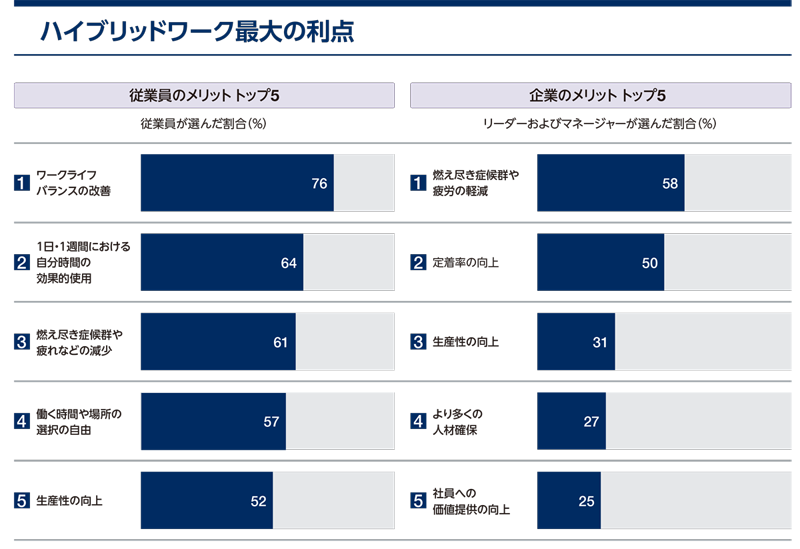

ハイブリッドワークのスタイルは、社員にも会社にもメリットがあると言われる。調査会社Gallupは米従業員(3ヶ月ごとに18,000人、合計で20万人)と企業を対象に観測を続けており、ハイブリッドワークのメリットを下図のように挙げている。左側の社員に対するメリットとしてワークライフバランスの改善、1日・1週間を通じた自分時間の効果的利用、燃え尽き症候群や疲れなどの減少、働く時間や場所の選択の自由、生産性の向上、などが挙げられている。企業側でも燃え尽き症候群や疲労の軽減、定着率の向上、生産性の向上、より多くの人材の確保、社員への価値提供の向上などが並ぶ。

出典:Gallup:The Future of the Office Has Arrived: It’s Hybrid

変わったのはオフィスへ戻すインセンティブ

オフィスへの出社を促すため、これまでも会社は無料のランチを提供したり、週一度ピザを用意したりして社員が集まりやすくする対策を取ってきた。しかし最近ではさらなるインセンティブを提供する企業も現れている。たとえば、午後3時以降に社員4人以上のグループで集まり、オフィスの周りの飲食店で1人当たり30ドルを飲食してよいという仕組みだ。あるいはオフィスに来るために必要な経費として150から200ドルを用意したり、ペットをオフィスに連れてくることを奨励したりする企業も出てきている

さらに、ミーティングが多いことが燃え尽き症候群を生み出すという考えから、ShopifyやAsana、Slackなどのテック系企業ではミーティングを減らす施策に乗り出している。繰り返しのミーティングを減らすためのミーティングコスト計算機能や、30分のミーティングを15分に調整する仕組みを用意したり、週に1度ミーティングのない日や作業に集中する日を設けたりと、数々の施策が実施されている

2024年の働き方改革を占う

さて、2024年に人事関連で予測されるトレンドは何か。これに関して、ハイブリッドワークはもはや話題の中心の座を降りた感がある。企業における人事関連の課題対策とテクノロジーに関するコンサルタントとして、アメリカで長年活躍してきたJosh Bersin

この記事の冒頭に書いた、アメリカでの低い失業率と恒常的な労働者不足から来る生産性向上という課題は、Bersin氏も見解を示している。アメリカ企業だけの課題ではなく、どの企業も社員の生産性を上げていくことに力を注いでいる。だが、コロナ禍中に初めて職についたZ世代やその上のミレニアル世代のうち、会社に求められている以上の仕事をすることに対し意義を感じているのは半数以下に留まる。彼ら社員が求めているのは、キャリアを高めることや、個人的なエンパワーメント、意思決定できる権限の拡大、社会的に意義のあることだと言う。

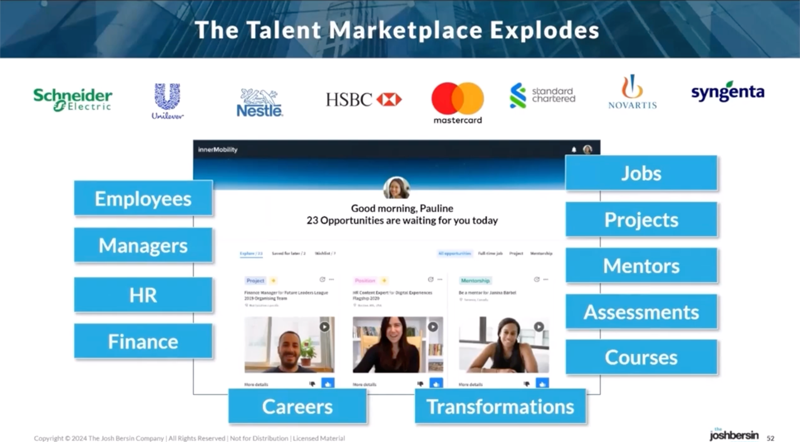

人材の保持と開発に「タレントマーケットプレイス」が注目される

ハイブリッドワークは生産性向上の文脈でも語られてきたが、替わって有効な方法として注目されてきたのが、タレントマーケットプレイスである。タレント(人材)マーケットプレイスとは、社員のスキル、能力や関心、キャリア目的などと、会社が進めているプロジェクトや求められる職種、業務などとのスキル・能力面におけるギャップを埋めるため、メンターやトレーニングなどによりマッチングさせる仕組みである。社員が自分の目標としている業務をするために、どのようなスキルを習得しなければならないのかを知り、その業務に携わるメンターから自身が実際に学んだ方法を実践する機会が得られる。企業としては、社員のエンゲージメントを高めることで社員保持につながり、同時に人材不足で採用が難しい中、社内で必要な人材を開発することができる。

出典:Josh Bersin(YouTube動画(音声あり)):2024 Predictions for HR: Productivity, Growth, and AI

AIがけん引する2024年の人事変革

Walmartでは、人事サポートスタッフが社員からの質問に正しく回答した割合が70%だったのに対して、同社が導入したAIチャットボットは95%正答を伝えていた。Bersin氏はこの事例を2024年予測で示し、安定した人事サポートのためのテクノロジーとしてAIがますます存在感を高めていると語る。

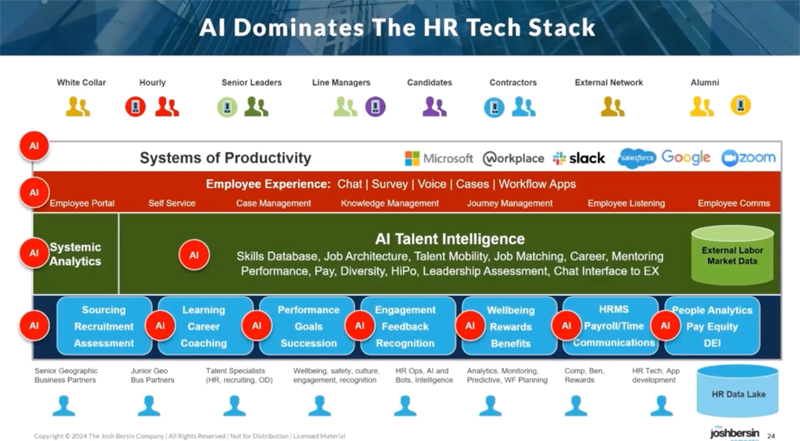

同氏は従来から、下図のような人事テクノロジースタック、すなわち人事業務に必要なソフトウェアツールの組みあわせを提示してきた。図の上部に並ぶ幹部、社員、契約社員、パートタイム、採用候補者や外部のスタッフ、以前の社員などを人事のステークホルダーとしている。彼らに対して従業員体験プラットフォームのチャットやワークフローなどのテクノロジーを活用していくことで、人事課題に対応していく。真ん中に、人材の様々なデータを取り扱う人材インテリジェンスの層がある。また、その下に並んでいる様々な人材の側面、すなわち採用・評価からトレーニング、エンゲージメント測定、ウェルビーイングへの対応、給与・福利厚生、人材の多様化などに対して、それぞれ専門分野を持った人事担当者が様々な人事アプリ機能を使って対応する。

注目すべきは、このチャートのそれぞれの層や機能に今やAIが何らかの形で導入されていることだ。人事担当者の生産性向上や業務の自動化にAIが大きく貢献し、社員への即時対応、担当者へのアラートなどに利用され始めている。

出典:Josh Bersin(YouTube動画(音声あり)):2024 Predictions for HR: Productivity, Growth, and AI

もう少し詳細な例を挙げれば、人材採用のテクノロジー分野では、下図のように年代によって新しい機能が次々に導入されてきた。

- 1990年代:候補者トラッキング

- 2000年代:候補者マーケティング、候補者評価

- 2010年代:新規社員のオンボーディングのワークフローや外部プラットフォームなどからの候補者の統合的なソーシング

- 2020年代:インテリジェントな候補者評価、人材のダイバーシティ分析、キャリア分析

そして今、AIプラットフォームが上記の全ての機能をカバーし、同時にチャットやメールで面接のスケジューリングや面接内でのビデオ分析などの機能を提供している。社内昇進・異動などの分析なども可能だ。下図の右側にある企業群はAI機能を売りにするのが特徴だが、左側にある従来からの人事テクノロジー企業群もAI機能を付加し、機能を広げている。

出典:Josh Bersin(YouTube動画(音声あり)):2024 Predictions for HR: Productivity, Growth, and AI

同氏によると、組織の成功のために人事部門が達成しなければならないことのトップ3は以下の通り。

- 次のリーダーやマネージャーを育てること

- 変革に対して適正な社員を準備するチェンジマネジメントとそのコミュニケーション

- 原則に則った組織設計

その他にも必要な人事業務は多々ある中、同時に人事部自体に人材が不足している状況もあり、この3つの目標を確実に達成していくためにAIの利用が必須になっている。

AIがもたらす選択・集中で重要性が増す人事部門

AIが浸透するにつれて社内業務の選択と集中が必要になっていくだろう。実際、テクノロジー業界やメディア業界で2022年からレイオフが増えている。当初は、コロナ禍におけるデジタル利用の高まりから、企業が採用数を増やしすぎた反動でレイオフをせざるを得なくなったためだった。2023年、「デジタル化からの揺り戻し」というテーマで4回(SaaS、デジタルメディア、Eコマース、ストリーミングサービス)に渡ってその実態を書いた。それに続いて現在始まりつつあるレイオフは、生成AIによる影響と考えられる。

例えば、2023年4月ニュースサイトBuzzFeedは全社の15%に当たる180人をレイオフし、自社のニュース制作チームを廃止した。その代わりに、生成AIを使ったクイズやチャットボットを利用したゲームコンテンツの提供を始めた

AIの進化の速度、そしてその利用ケースの伝播速度は予想することが難しい。人事部門にとって、各事業に必要な人材とAI機能のバランスをどのように取っていくか、その変化をいかに管理していくか、そしてそのための組織設計はどうあるべきかは今後悩ましい問題となるだろう。このような企業変革の中で、Bersin氏が以前から言っているように、人事部門は企業においてますます重要で戦略的な部署になっていくはずである。

北米トレンド