21世紀の産業革命、AIで変わる労働市場

~2030年までに奪われる仕事と創出される仕事とは~

Text:織田浩一

世界的な生成AIを提供する大手企業CEOが、AIに起因する失業に警鐘を鳴らしている。OpenAIのSam Altman(サム・アルトマン)CEOは、商業アートやグラフィックデザイン、ファインアート、コンピュータ工学などのAIに影響を受けやすい分野では7%以上の失業率になると指摘する。競合であるAnthropicのCEOもエントリーレベルのホワイトカラー職のうち半数が5年以内に消失すると語る。生成AI企業トップのポジショントークとも捉えられるが、米国においてホワイトカラーの失業が増加していることは実際のデータからも如実であり、すでに大規模な解雇もニュースとして報じられている。一方でAIの進化は、雇用喪失への懸念だけでなく、新たな市場創出の可能性も指摘されている。今回はAIが労働市場へ与える影響について、双方の側面から検討したい。

織田 浩一(おりた こういち)氏

米シアトルを拠点とし、日本の広告・メディア企業、商社、調査会社に向けて、欧米での新広告手法・メディア・小売・AIテクノロジー調査・企業提携コンサルティングサービスを提供。著書には「TVCM崩壊」「リッチコンテンツマーケティングの時代」「次世代広告テクノロジー」など。現在、日本の製造業向けEコマースプラットフォーム提供企業Aperza

米国で加速するホワイトカラー失業

MicrosoftやAmazon、Salesforce傘下のTableauの本社がある米シアトルは、Google、Meta、Apple、OpenAIなども開発オフィスを構えるテクノロジー都市である。この都市に住んでいると、求人やレイオフの話を聞くことが多い。「レイオフで失業し300の求人に応募したが、初回の面接まで到達したのが2~3件だった」「大学でコンピュータサイエンスの学位を取得し、仕事を探しているが8ヶ月経っても決まらない」といった話である。大学院を卒業したばかりの息子がいる筆者にとっても、今の求人状況は個人的に非常に気になるところである。

米国では多くの企業で、人件費を削減するために生成AIの導入を進めている。ホワイトカラーの仕事は、データの分析やレポート作成、メール対応、契約書レビュー、マーケティング資料の作成などパターン化したものが多く、生成AIが得意とする作業領域である。そのため、これらを担当する人的リソースはコスト効率の観点でレイオフの対象になりやすい。すでにスタートアップやテクノロジー企業を中心に“AIを前提とした業務フロー”を再構築し始めており、業績が好調でも生成AIの活用を前提に人員削減を進めている。

実際に、2025年に入ってからテクノロジー企業・部門で6万人以上のレイオフが進んで

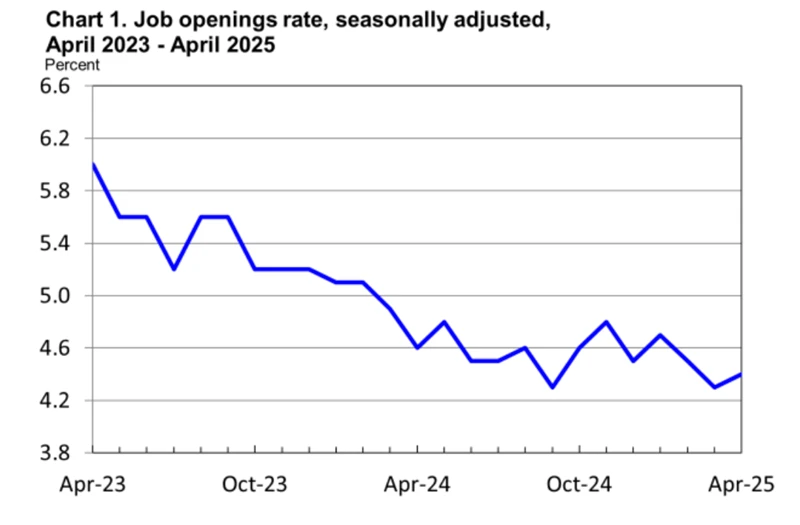

下記の2つの図は、米労働統計局が発表した2023年4月以降の求人と採用、レイオフ・退社のそれぞれの割合を示したものである。2023年から2025年に至るまで、長期にわたって求人と採用が漸減していることが分かる。並行してレイオフ・退社も減少しているが、これは採用数の抑制によって転職が難しくなったことで退社を躊躇する人が増えているからと考えられる。

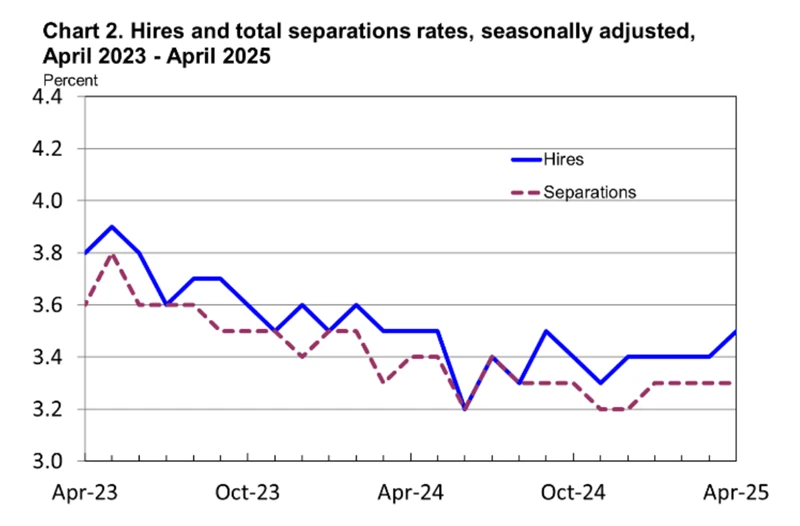

ブルーカラーの仕事とホワイトカラーの仕事に分けてデータを比較すると明確な差が出てくる。米大手企業向けに労働・転職データを提供するRevelio Labsによる調査で、2025年第一四半期と2024年第一四半期の求人数を比較すると、ホワイトカラーの仕事がより減っていることが分かる(下図)。

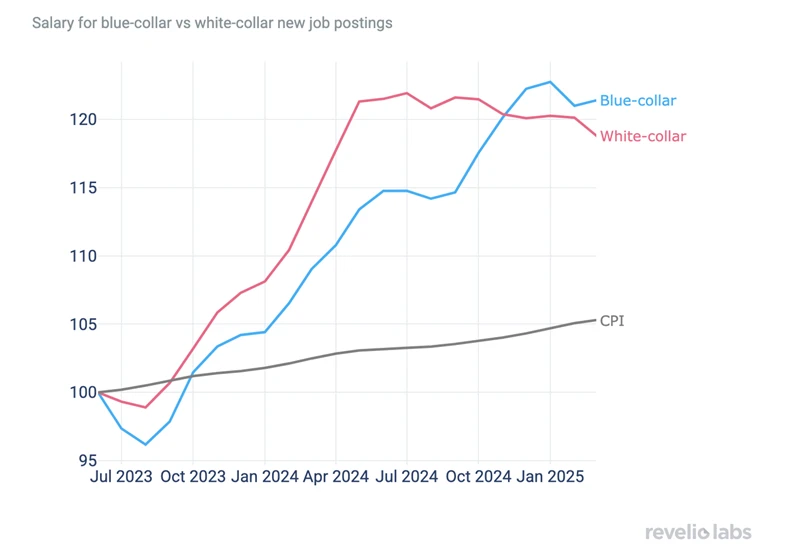

この変調による影響は、すでにホワイトカラーで2024年前半から出ているようだ。下図は新規求人の給料について、2023年7月時点を基準にブルーカラーとホワイトカラーに分けて示したものである。ホワイトカラーに対する新規求人の給料が2024年7月をピークに下がり続けていることが分かり、ホワイトカラーの求人市場ではより低い給料でも採用が可能になってきていることが見受けられる。

対するブルーカラーの求人に対する給料は上がり続けている。2025年初めにトランプ関税の影響で一時的に落ち込んだものの、国家間での関税交渉が進みトランプが景気後退を恐れて高率な関税を導入しないという認識が広がったことにより、改めて給料は上昇していることが分かる。

新卒と中間管理職が失業のターゲット

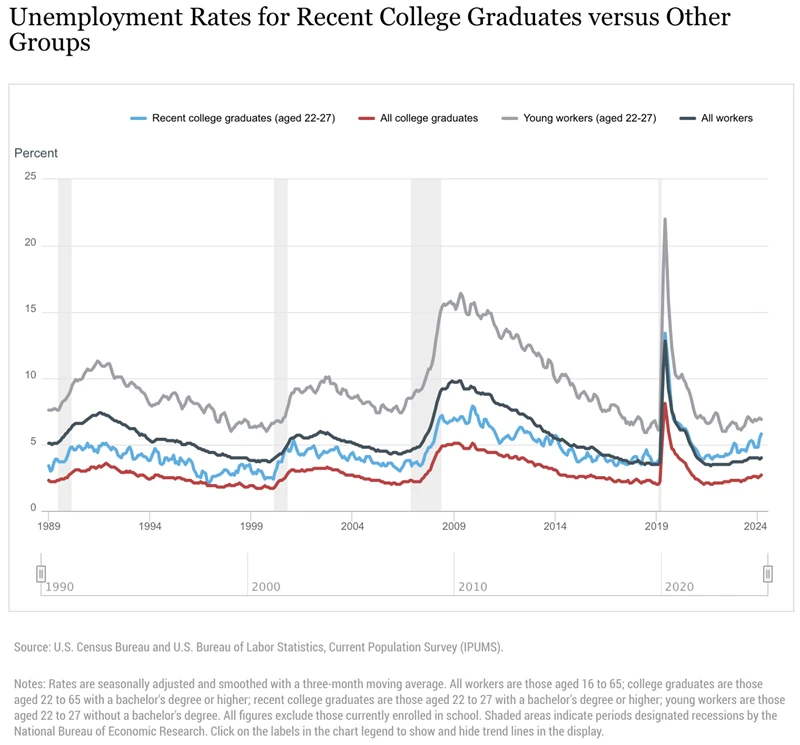

ホワイトカラー失業の内訳を年齢や役職ごとに切り出してみよう。下図はニューヨーク連邦準備銀行による報告書で、「最近の大学卒業生(22~27歳)」、「大学卒業生全体」、「若い労働者(22~27歳)」、「すべての労働者」の失業率を比較したものである。大学卒は、そうでない同等の層と比較して失業率は低いものの、2025年2月時点の「最近の大学卒業生(22~27歳)」の失業率は2021年以降で最高となる5.8%に急上昇している。報告書では同カテゴリでの不完全雇用率が41.2%に急上昇したとも指摘しており、新卒者の労働市場の著しい悪化を伝えている。

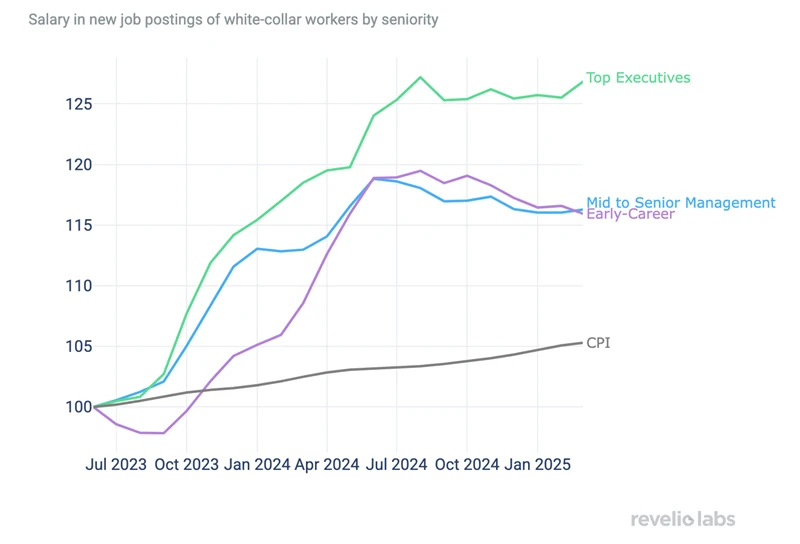

さらに、企業内の役職ごとに見た給料の状況を示しているのが下図である。「企業幹部」、「中間・上層管理職」、「若手」の求人での給料と消費者物価指数を、2023年7月時点を100とした指数で示している。「企業幹部」は2024年後半以降あまり変わっていないのに対して、「中間・上層管理職」と「若手」では下がりつつあることが分かる。

AIを使える人が使えない人の仕事を奪う

ホワイトカラーの失業はトランプ関税以前から始まっており、特に大学新卒、中間・上層管理職に大きな影響があることがデータから分かる。では、現在進行形で浸透の進むAI、生成AIはどのような影響を与えているのだろうか。

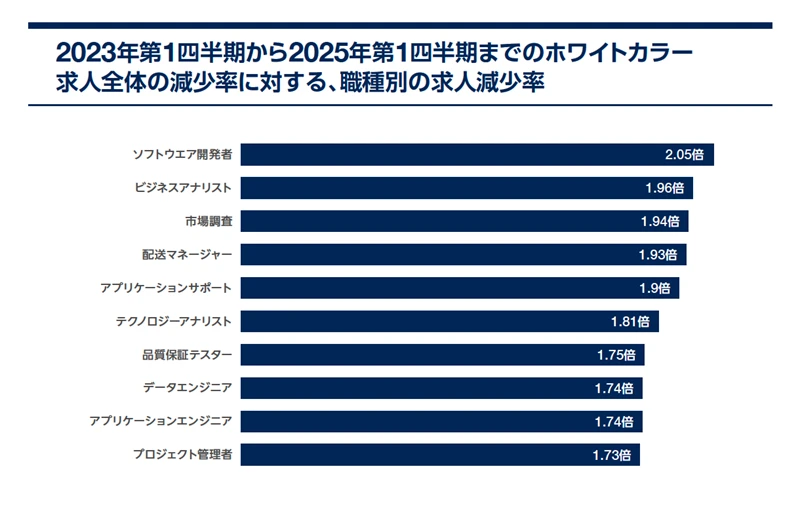

Revelio Labsの分析で見てみよう。下図は、ここ2年間におけるホワイトカラー全体の求人数の減少率と比較した、減少率の高い職種ランキングである。最も減少率が高いのは「ソフトウエア開発者」で、ホワイトカラー求人全体の2.05倍に達している。それに「ビジネスアナリスト」「市場調査」「配送マネージャー」「アプリケーションサポート」「テクノロジーアナリスト」「品質保証テスター」などの職種が続いている。

生成AIの利用が最も進んでいるのが、ソフトウエア開発や品質保証テスターなどの分野である。大型言語モデル提供企業OpenAI、Anthropic、Googleもこの領域に力を入れて専門アプリの提供や買収を進めており、CursorやLovableなどのスタートアップも生成AIコーディングツールを提供している。さらに、ビジネスアナリスト、市場調査、アプリケーションサポートなども生成AIによる生産性向上や自動化が進みつつある分野である。この動きが、求人に影響しているのだろう。

さらにRevelio Labsでは、AIによって置き換わるリスクを職種ごとにAI Exposureスコアとして数値化し、求人数との関連性を分析している。

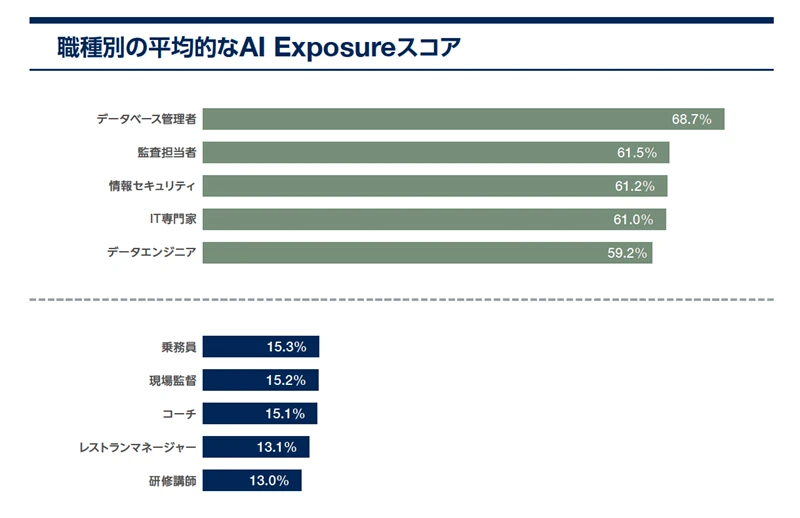

下図は、AI Exposureスコアが高い職種、スコアの低い職種の各上位5位である。上側の「データベース管理者」「監査担当者」「情報セキュリティ」「IT専門家」「データエンジニア」はAIに置き換わるリスクの高い職種となり、エンジニア職が多い。対して下側では、自動化が難しく、AIに置き換わるリスクの低い職種として「乗務員」「現場監督」「コーチ」「レストランマネージャー」「研修講師」などを含んでおり、どれも直接人と関わる職種である。

出典:Revelio Labs:How AI Is Altering Jobs, Not Eliminating Them

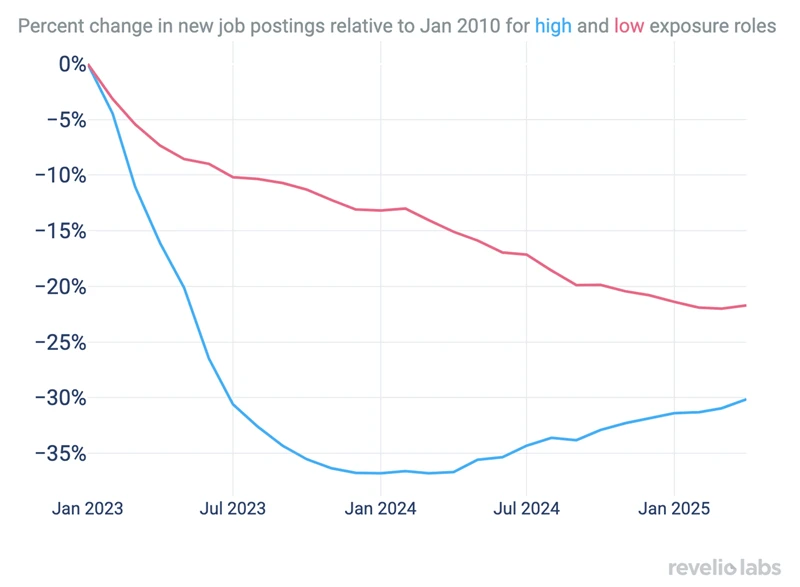

AI Exposureスコアの高い職種と低い職種における求人数の変動を表したのが下図である。どちらの職種でも求人数が減少傾向なことは同様だが、AI Exposureスコアの低い職種の求人は徐々に減って20%強の減少にとどまっている。それに対して、AI Exposure スコアの高い職種では、2024年1月までの1年間で35%強という急激な減少を見せている。その後に多少の揺り戻しはあるが、現在も30%の減少という状況であり、この分野では求人が高いペースで減少していることが分かる。2022年11月にChatGPT 3.5が公開されて以来、AI Exposureスコアの高い職種で生成AIの影響が急速に現れ始めたといえるだろう。

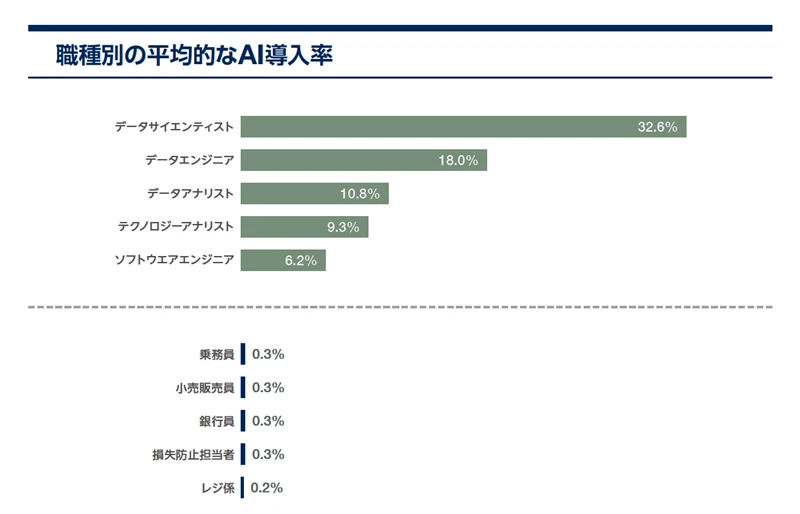

Revelio Labsによると、AIの脅威にさらされる職種は同時にAIの導入や日常的な利用率が高い職種でもあると分析している。下図の通り、AIの導入が最も進んでいるのは「データサイエンティスト」で30%以上を超え、「データエンジニア」「データアナリスト」「テクノロジーアナリスト」「ソフトウエアエンジニア」がそれに続いている。

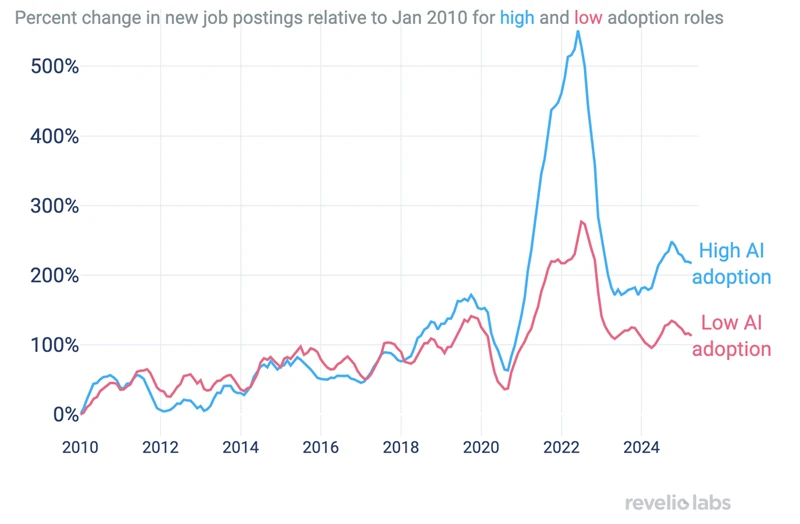

AI Exposureスコアの高い職種の求人では、AIの導入やAIツールの利用を必要とする割合が非常に高い。下図で示されているように、AIの導入が進み始めた2018年に、AI導入・AIツール利用率が高い職種に対する求人の割合が、低い職種に対する求人を逆転している。それが2022年11月のChatGPT 3.5登場直後には一気に高まり、その後も大きな差をつけていることが分かる。

AI業界ではよく「AIが人の仕事を奪うのではなく、AIを使う人が使えない人の仕事を奪う」と言われる。AI Exposureスコアの高い職種において、このような変革はすでに実際に起こりつつある。

AI時代の新しい仕事は3つの分野で生まれる

逆にAIの普及により生まれる新しい仕事もある。世界経済フォーラムの「2025年未来の仕事」報告書によると、AIの普及により2030年までに世界で900万の仕事が奪われ、同時に1100万の新しい仕事が生まれるとしている。

つい先日、AIの普及により生み出される仕事について、元Wiredの編集者が解説した記事

最初の分野は「AIの信頼性」に関係する仕事である。いくら即座に素晴らしい回答を出せるようにAIが進化しても、顧客や社員にとってはどの程度AIを信頼していいかという疑問は常に残る。その疑問を解決するには人間が必要になる。仕事としては、AIがどのような思考プロセスで回答したかをドキュメント化して説明する「AI監査担当者」や、企業幹部やマネージャーの意思決定を支援するためにAIシステムの特性を分かりやすく説明する「AI翻訳家」、そしてAIが作成した書類の精度をモニタリングし修正する「信頼認定者」などが該当する。

2つ目の分野は、AIを導入してほかのシステムと統合する「AI統合」の仕事である。AIを活用するのは技術的な専門知識を要する業務が多い。そのため、ビジネス上のニーズに対して社内ナレッジをマッピングし適切につないでいく仕事が必要になる。具体的には、生成AIやAIモデルを評価する「AI査定担当者」や、社員や顧客とのコミュニケーションで使われることが増えていく企業のカスタムAIの性格やトーンを管理する「AIパーソナリティディレクター」などが挙げられている。

最後の分野は「嗜好」に関連する仕事である。嗜好やデザイン、ポジショニングなど、AIがサポートできる対象は、これから際限なく広がっていく。そうした中でも、何が素晴らしく市場が望んでいるものはなにか、という顧客に“刺さる”嗜好や美学、文化的なニュアンスなどを見極めて、AIに具体的な指示を出せるのは人間だけである。記事では「製品デザイナー」に始まり、広告やマーケティングに使えるキャラクターや世界などを創造する「世界観デザイナー」、競合他社に対して競争力のある企業哲学や製品、リスク対応、クリエイティブ表現などを手掛ける「差異化デザイナー」などが必要になるとしている。

イギリスで産業革命の始まる1770年ごろまで、家庭内での手紡ぎ仕事は女性と子どもの20%を雇用する一大産業であった。しかし、1780年ごろから紡績機械の導入が進むにつれ、手紡ぎは需要を失い失業者が増えていった。労働者の賃金は向上せず格差が広がるといった影響は1830年ごろまで尾を引くこととなり、紡績機械を打ち壊すなどで有名なラッダイト運動へとつながった。この一連の流れは最初の技術的失業の例として、オックスフォード大学などで研究されて

AIや生成AIは、こうした産業革命期をはるかに超える技術的な変化をもたらすと言われている。その経済効果は非常に大きく、これまでにないほど生産性を上げたり、失われる仕事よりも多くの仕事が生まれたりするという話が聞かれる。今後数年で仕事の状況がどのように変化し、この急速な構造転換が社会にどのような影響を与えるのか。また、日本企業はどのようにこの波に乗っていくべきか。まさに、その初期段階を我々は目撃している。上記のNY Timesの記事は、最後に「AIの未来がどのようになるかは、我々にかかっている。我々はAIの未来のデザイナーであるから」とまとめている。

北米トレンド