顧客データを最大限に利活用し始めた米小売業

~ロイヤルティプログラムとリテールメディアで収益の拡大を目指す~

Text:織田浩一

クッキーを使った顧客データ収集に対する規制が強まる中、米国の小売業で「ロイヤルティプログラム」などのデータを最大限に利活用し、より効果的なマーケティングにつなげようとする動きが加速している。本来は優良顧客に特典を提供することで継続利用を促すロイヤルティプログラムだが、近年では顧客の購買履歴に加えEコマースやモバイルアプリ、実店舗での行動履歴といった顧客データを多面的に収集する基盤となっている。さらに、サイトやアプリを使ったリテールメディアに活用することで多角的な収益化も期待している。データ利活用の最前線で何が起きているのか、米先進企業の事例を含めて解説したい。

織田 浩一(おりた こういち)氏

米シアトルを拠点とし、日本の広告・メディア企業、商社、調査会社に向けて、欧米での新広告手法・メディア・小売・AIテクノロジー調査・企業提携コンサルティングサービスを提供。著書には「TVCM崩壊」「リッチコンテンツマーケティングの時代」「次世代広告テクノロジー」など。現在、日本の製造業向けEコマースプラットフォーム提供企業Aperza

顧客データ収集で100年以上の歴史を持つ米小売業

店舗、Eコマース、オンライン、モバイルアプリと顧客との直接的な接点が多い小売業は、顧客データを収集する上で非常に有利な業界である。自社商品を店舗やEコマースサイト、アプリといった他社の販売チャネルで販売する製造業は通常、どの顧客が何を買っているか、どのような商品を閲覧したかなどの詳細なデータを取得しにくい。だが、小売業は自社でそれらを直接把握できる。

特に米国の小売業における顧客データ収集には長い歴史があり、世界に先駆ける様々な取り組みを各社が推し進めてきた。その歴史は1880年代に始まったカタログ販売から始まる。世帯ごとの家族構成、購買金額や購買履歴が把握可能となり、各世帯に合わせたカタログや広告を送れるようになったほか、同業種でない小売業同士では、引っ越した顧客の新住所を共有する仕組みも出来上がった。1930年代には百貨店を中心に料金後払いや分割払いが始まり、顧客の与信情報や購買頻度、平均購入額が明らかになっていった。

1970年代になりPOS(販売時点情報管理)システムなどの導入によって、来店頻度や時間帯別に購買パターンなども可視化されるようになった。さらに、1990年代に導入した「ロイヤルティプログラム」では、より詳細な顧客データの分析が可能となる。ロイヤルティプログラムとは、もともとは購入額や利用頻度に応じてポイントや特典を付与することなどで、優良顧客の継続的な利用を促進し、自社ブランドへの顧客の愛着心を増やす仕組みである。この際に会員情報や店舗クレジットカードへ登録してもらうことで、個別あるいは世帯の単位で顧客データを分析できるようになった。顧客セグメントやライフステージ、クーポンの利用率、商品カテゴリー間の相関関係なども分析可能になり、ダイレクトメールやクーポンの発行・送付が増えていった。

2000年代に入ってEコマースが普及すると、Eメールやオンラインアプリ上の行動、検索キーワードなども取得できるようになって、店舗での行動とオンラインをつなげたり、商品レビューなどの情報を組み合わせたりすることが増えていった。

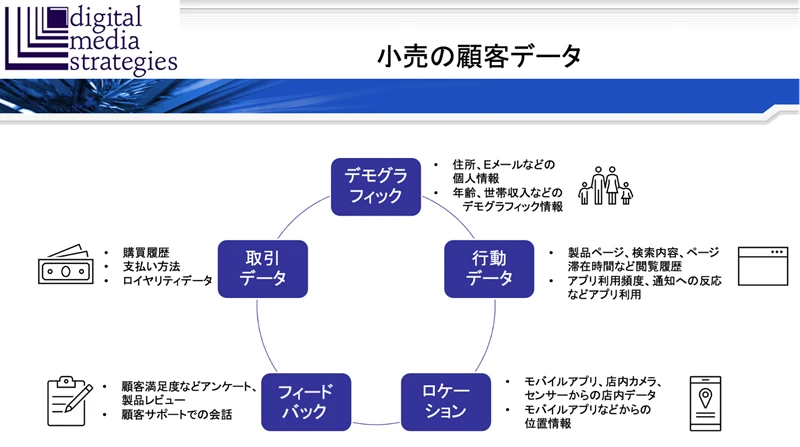

企業や業種によって多少の解像度の違いはあるものの、現在の北米における小売業では、顧客データの収集施策によって、下図のようなデモグラフィック、行動データ、ロケーション、フィードバック、取引データを収集可能となっている。

クッキーに代わり存在感を高めるロイヤルティプログラム

ここ数年、顧客データ収集のあり方に影響を及ぼす事件が発生した。デジタルマーケティングでは、ウェブサイトの閲覧履歴などの情報を記録するクッキーが、顧客のターゲティングに欠かせないものであった。だが、個人情報保護の観点からWebブラウザのFirefoxやAppleのSafariでクッキーの利用制限が始まり、近年ではGoogleのChromeもクッキーの廃止を検討し、最終的にはユーザーごとに制限を設定する形になった。

クッキーによる追跡が制限されて適切なターゲティングが難しくなる状況で、北米の小売業ではロイヤルティプログラムに再注目している。クッキーに変わる有力な顧客データの収集方法として、活用できるとの考えだ。ロイヤルティプログラムを実施している小売業では、購買履歴、閲覧や検索の履歴、カート投入情報など、実店舗とECを横断した顧客データを大量に保有している。これらは本人同意のもとで収集したデータなので、クッキー規制の影響を受けずに利用できる。

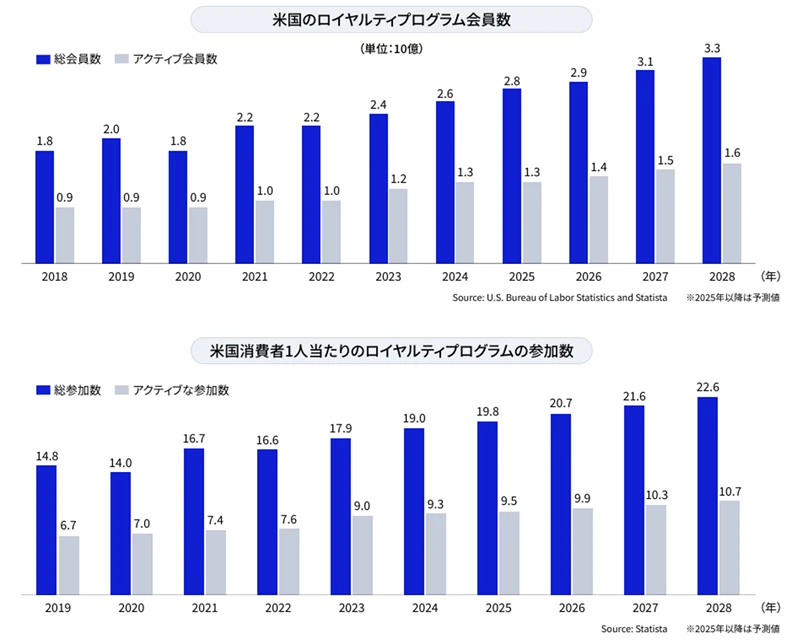

実際、ロイヤルティプログラムを新たに導入する小売業は着実に増加している。下図に見られるように全米のメンバー数は2025年に延べ28億人、アクティブメンバー数は延べ13億人に達した。5年間でそれぞれ55%、44%増加しており、今後も増え続けることが予想される。米国消費者1人当たりの利用数も2025年に19.8プログラム、アクティブに使っているプログラムは9.5プログラムとなっており、こちらも着実に増えている状況がうかがえる。

出典:CapitalOne Shopping Research:Loyalty Program Statistics

購買に直結するリテールメディアとして収益化を期待

ロイヤルティプログラムによる顧客データ収集が注目されるもう1つの理由として、リテールメディアでの活用がある。小売業がEコマースサイトまたはアプリ上で展開するリテールメディアの広告メニューは、ロイヤルティプログラムで収集した顧客データを活用することで、広告主にとって精度の高いターゲティングが継続できるだけでなく、消費者がまさに「買い物をしようとしている瞬間」に広告を表示できる。

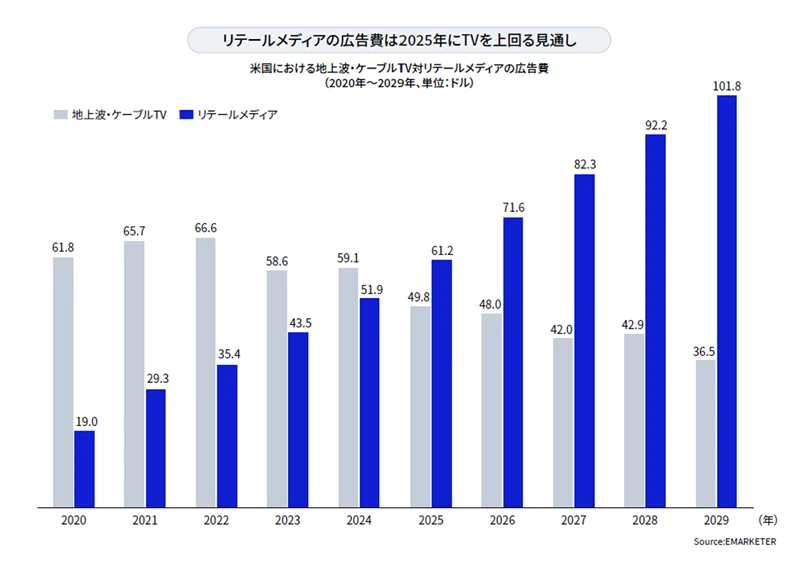

実際にリテールメディア領域の広告は活性化している。下図は米国における「リテールメディア広告費」と「地上波・ケーブルTV広告費」を比較したもので、2025年ついにリテールメディア広告費が逆転した。2026年以降もリテールメディア広告費は着々と伸び、2029年にはほぼ倍増すると予測されている。

リテールメディアの強みは、小売業が主体的に運用したり、データを外部メディアと同期して広告マーケティングに利用したりできる点にある。購買データと広告接触データを紐づけられるため、広告効果を直接測定できる。広告運用の結果としてどのくらいの顧客が実際に購買したかといった結果が分析でき、広告主であるメーカーにとって投資対効果が分かりやすいことがメリットとなる。

では顧客データをどのようにリテールメディアとして利活用しているのか。米国における3社の事例を見てみよう。

ケース1●Sam's Club:アプリや自社プラットフォームで購買チャンスを狙った広告を配信

コストコの競合であるWalmart傘下のSam's Clubは、全米で600店舗を展開し、売上高902億ドル(約14兆円)、6900万の会員数を誇る倉庫型会員制ディスカウントストアの小売業である。入店と支払いの際に会員証を提示する必要があり、Eコマースでの購買もログイン情報が会員証と紐づいているので、会員の購買履歴をオンラインと店舗の両方で取得できる。全会員の購買履歴や購買チャネル、購買傾向、行動を分析して、そのデータを利用できるのが会員制小売の強みである。

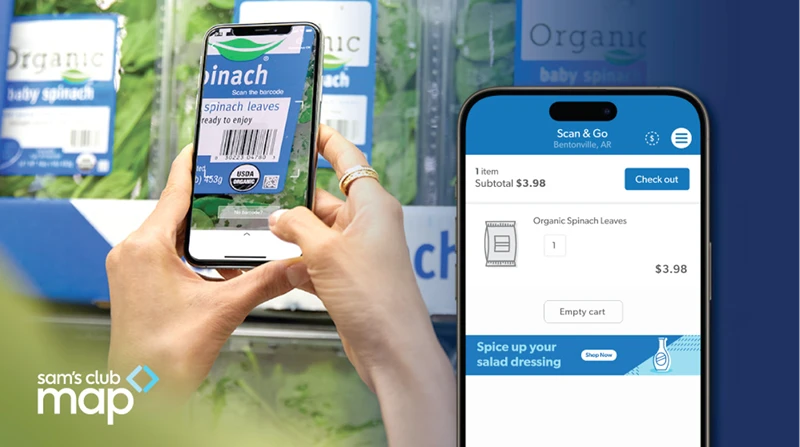

同社のEコマースサイトをリテールメディアとして展開してきたSam's Clubが、2020年に店内用モバイルアプリとして公開したのが「Scan & Go」である。買い物をする際に商品のバーコードをスキャンし、レジを通らずに支払いを終えられるというアプリで、店舗内で会員を個々にターゲティングするリテールメディアとしても機能している。

関連機能として、大型店舗内におけるナビゲーション機能も提供する。買い物リストにある商品を調べたり商品検索をしたりすると、どの棚に目当ての商品があるかを示してくれるというものである。同時に「その会員が今どの商品を求めているか」のシグナルデータをSam's Club側で取得できる仕組みとなっている。

広告主であるメーカーは、Sam's Club Member Access Platform(MAP:会員広告ターゲティングプラットフォーム)を利用することで、特定の会員セグメントや商品購買の機会を狙ってリアルタイムでのターゲティング広告が可能となる。例えば、下図の例では「ほうれん草」のパックを買うためにバーコードをスキャンした会員に対して、それに合う「サラダドレッシング」のバナー広告を配信している。

MAPはEコマースサイトやスマートTVのCM、ソーシャルメディア広告にも対応している。過去の来店パターンから会員が店を訪問するタイミングを狙って、新商品のブランドや商品認知の向上に向けた広告を、家庭でのメディアに向けて配信することも可能である。

同社のMAPは商品の売上を平均で19%、新製品では28%も向上させており、店舗内では広告の投資対効果を36%向上させているという。

ケース2●Best Buy:店舗への接近を検知し最適化した集客と販促を実施

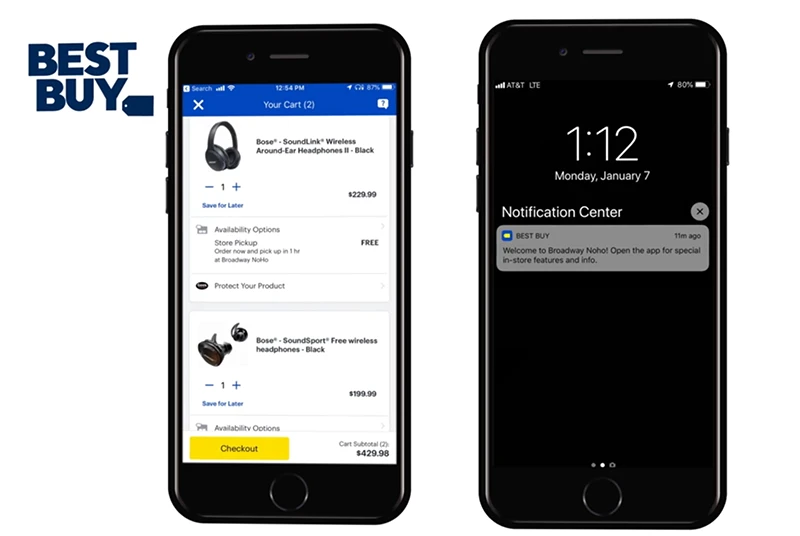

米国・カナダで1117店舗を展開し、売上高41億5000万ドル(約6,456億円)を誇る米国最大の家電量販店がBest Buyである。ロイヤルティプログラムを利用するメンバーは1億人以上で、同社のEコマースサイトやアプリ上では、その膨大な顧客データをターゲティングに使ったリテールメディアを展開している。

加えて、会員ごとにパーソナライズした集客施策を用意している。同社のショッピングアプリのカート内に商品を入れたままにしている会員がBest Buy店舗に近づくと、その商品の在庫状況に応じて、ドライブスルーや店舗受け取りが可能である旨をテキストメッセージで通知する。

また、店舗入口や各売り場に設置したビーコンが、来店客のBest Buyモバイルアプリを認識してプッシュ通知を送る。各売場や来店客の購買傾向に従い、関連する商品広告をアプリ全面に表示するというリテールメディア機能になっている。顧客データはGoogleのローカル広告にも利用され、パーソナライズした商品などの広告配信によって来店を増やしているという。

出典:YouTube:Gartner for Marketing:Two-Minute Case Study: Best Buy’s Omnichannel Strategy

ケース3●Kroger:来客をターゲティングしたデジタルサイネージで店舗内に広告

全米に2700店舗を展開し、米国の半分の世帯が利用する米最大のスーパーマーケットチェーンがKrogerである。2025年度の売上高は1471億ドル(約23兆円)に達し、6300万世帯の顧客がロイヤルティプログラムに入って、96%の店内購買の顧客データをトラッキングしているという。その子会社Kroger Precision Marketingはロイヤルティプログラムの顧客データを利用し、もともとはパーソナルなクーポンの配布やダイレクトメールを発送していた。だが、コロナ禍で「BOPIS(オンライン注文、店舗・駐車場ピックアップ)」形態が普及してからEコマース販売が急増し、オンラインのリテールメディア業務を一気に拡大している。

Krogerが2025年秋から導入し始めた、店舗内のデジタルサイネージによるリテールメディアの紹介ビデオが下図である。ダッシュボードを見ると、店舗、時間帯、オーディエンスでターゲティングができる形になっている。

Krogerは以前にも来店客の行動や属性に従って店舗内での広告内容を動的に変更していたので、今回の導入でも同様の施策を利用することが予想できる。今回の導入におけるモデルとされる英スーパーマーケットチェーンTescoは、広告商品の割引をTescoロイヤルティ会員のみに限定している。Krogerでも同様に、会員属性や広告商品の購買頻度、価格帯など傾向を顧客データとして収集し、オンラインや店舗内での広告最適化に使うのではないかと考えられる。

Krogerの店舗内リテールメディア。出典:Vimeo:Kroger Precision Marketing Announces Immersive In-Store Advertising Solution

日本でもO2O(オンラインtoオフライン)という言葉はよく聞かれるが、北米での取り組みはさらに進んでいる。オンラインとオフラインの双方で収集した顧客データを統合し、精度の高いターゲティングでリテールメディアの利活用などで多角的に収益化を目指す。さらに商品の受け渡しもチャネルを問わずに実施するという、真の意味での「オムニチャネル施策」が推し進められている。日本でも今後こういったアプローチは進んでいくだろう。

これらを支える基盤こそがロイヤルティプログラムだ。顧客データという対価を払ってでも参加したいと思わせるような、強力なメリットを備えたロイヤルティプログラムを作れるかが小売業における成功の鍵を握っているのである。

北米トレンド