自動交渉AIがビジネスに秘める大きな可能性

~EコマースからB2Bの調達、契約へ限りなく広がる利用ケース~

Text:織田浩一

筆者が初めてEコマースで顧客と交渉するAIチャットツールを見たのは3年半ほど前のこと。場所は、英ロンドンで開催された小売系テックカンファレンスにおけるスタートアップのピッチセッションだった。その後、生成AI技術の進歩とともに人とAIの間で、交渉を最適化する「自動交渉AI」がさまざまな利用ケースに展開されつつある。今回は、欧米で進化するこの新たな交渉手法が、ビジネスの未来にどのような変革をもたらすのかを考察してみたい。

織田 浩一(おりた こういち)氏

米シアトルを拠点とし、日本の広告・メディア企業、商社、調査会社に向けて、欧米での新広告手法・メディア・小売・AIテクノロジー調査・企業提携コンサルティングサービスを提供。著書には「TVCM崩壊」「リッチコンテンツマーケティングの時代」「次世代広告テクノロジー」など。現在、日本の製造業向けEコマースプラットフォーム提供企業Aperza

小売業が購買率を高めるために導入

自動交渉AI市場の成長性は、調査会社Market Inteloによるレポートが詳しく伝えている。同社が交渉インテリジェンスAI (Negotiation Intelligence AI)と呼ぶ世界市場の規模は、2024年の12億ドル(約1,794億円)から2033年に87億ドル(約3,007億円)へと、平均年成長率24.7%で伸びていくと予想

3年半前に出会った冒頭の企業とは、Eコマース向けの自動交渉AIの開発から身を起こしたNibble Technologyである。同社の生成AIチャットボットのシステム「Hybrid Atomic Copy」は商品価格から購買個数、配送料、サブスク設定、さらに顧客データなどを含めた内容で買い物客と交渉を行うもので、購買率を高めるためにさまざまな工夫を凝らす。現在までに150万以上の交渉実績があるという。同社は2020年に英ロンドンで設立され、現在の社員は20人ほどでEコマースから調達、営業契約分野にもサービスを広げている。

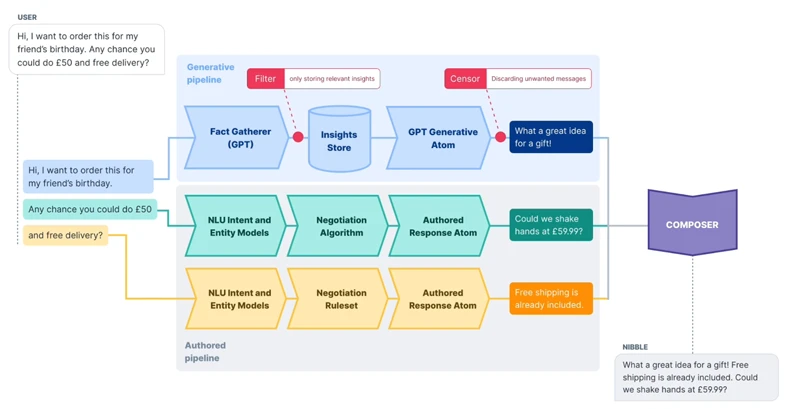

下図は、同社の Hybrid Atomic Copy がどのように機能するかを示すチャートである。例えば、「友達の誕生日にこの商品をプレゼントとして注文したいが、商品価格を50英ポンドに引き下げ、さらに無料配送が可能か」と問い合わせる買い物客に対して、誕生日にプレゼントをすることに賛辞を述べ、無料配送はすでに含まれていること、そして商品価格は交渉で許されている59.99英ポンドまで下げられるが、それで購買に同意できるかと返答する。それぞれの顧客のチャット内容に含まれる、多様な要素に適した応答ができ、そうしたアプローチがさらなる応答の精度向上に役立っているという。

同社は、EコマースプラットフォームのShopify PlusやAdobe Commerce、Salesforce Commerce Cloudなどと統合し、関連のアプリやAPIを提供する。それらにより中堅規模のEコマース企業でも導入が容易になるとしている。

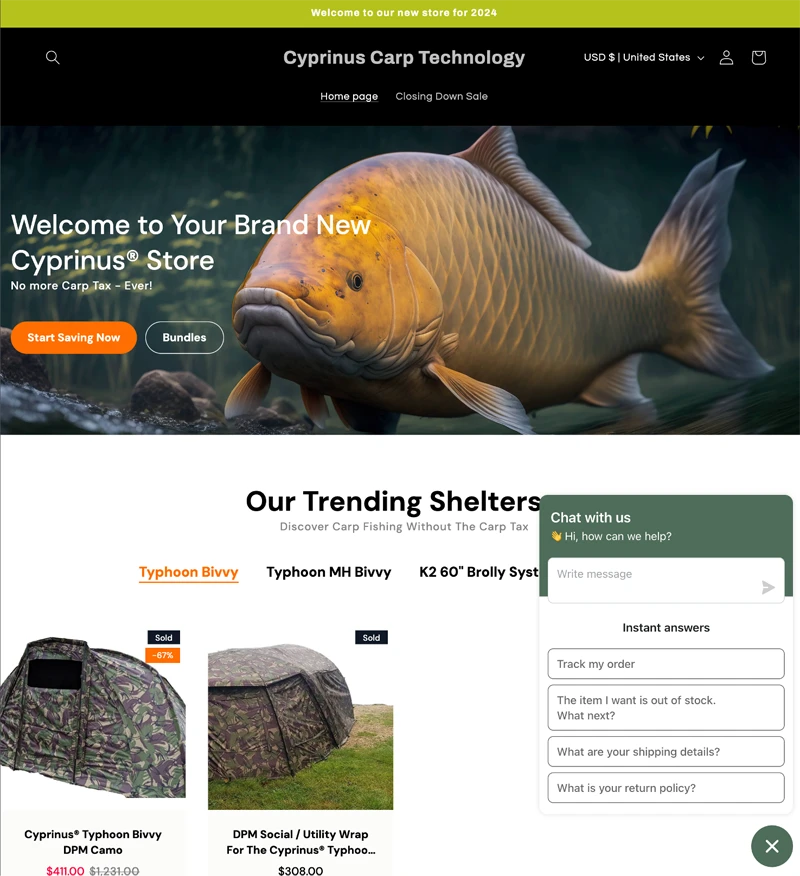

実際に、魚釣りの際に使うテントなどを販売するCyprinusでは、AmazonやeBayを介して販売をしていたが、Hybrid Atomic Copyの導入によって効果を上げた。買い物客がサイトに戻るリピート率が51%向上し、ユーザーごとの平均セッション数は33.7%伸び、販売コンバージョン率も11.2%伸びたというケーススタディを発表

https://cyprinus.uk/

自動の価格交渉で売上増、在庫も一掃

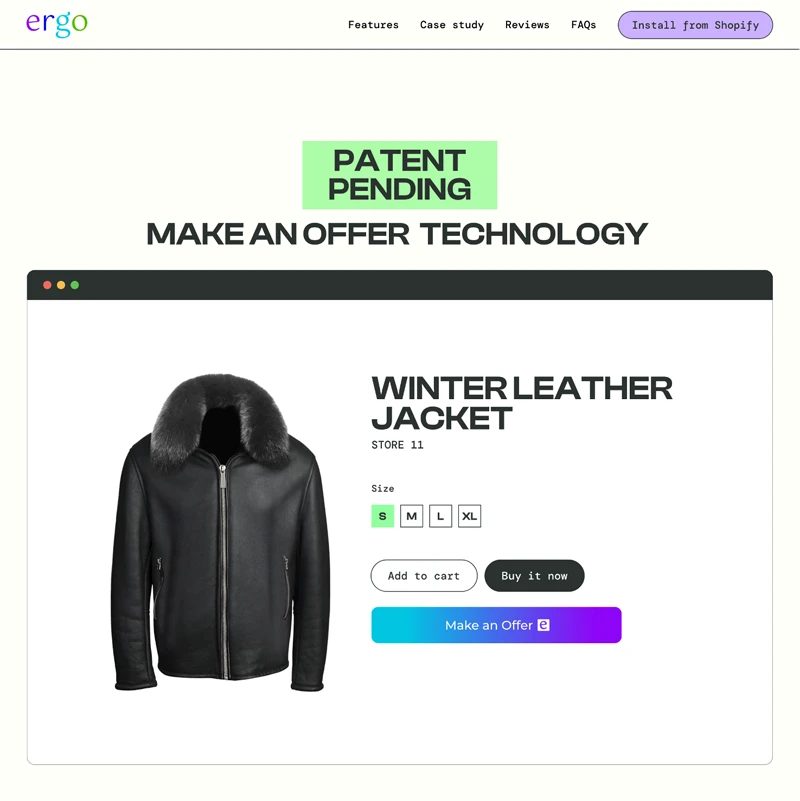

Eコマース向けの自動交渉AIシステムではNibble Technologyの競合となる企業も続いている。例えば、2023年に米ニューヨークで設立されたErgo。同社のシステムはD2C(Direct to Consumer)企業のEコマースに特化した価格交渉機能を売りとしている。Nibble Technologyのシステムと比較すると価格交渉に的を絞っている点が特徴である。下図のように、Eコマースサイトで商品の購買ボタンに並べて「Make an Offer(価格の逆提案をする)」という選択肢をユーザーに与え、ユーザーごとに割引率などを調整できるAI機能を、Shopifyのアプリとして提供する。

まだ4人ほどの小さなスタートアップだが、クライアントの事業に貢献していることがわかる。同社のD2Cクライアントからのケーススタディを総合すると、価格の逆提案を行ったのは新規顧客の82%で、クライアントの80%が通常のクーポンのような全体的な割引をする必要がなくなった。結果として導入月のコンバージョン率が76%向上し、売上が22%増えたという。

女性向けのスキー・スノーボード用品を販売するCoalition Snowも恩恵を得た1社である。「自分で支払える価格で買おう」キャンペーンを行ったところ、余った在庫をすべて完売した。しかもキャンペーンでの利益率が通常販売と比較して11%も改善したという。

https://www.ergooffers.com/

調達部門で2000のサプライヤーと同時交渉

自動交渉AIはEコマースから、他の分野にも広がりつつある。

その1つが大手企業の調達部門での利用である。この分野ではPactum AIの提供するプラットフォームが有力で、Walmart、Vodafone、Honeywell、Bristol-Myers Squibbなどフォーチュン500規模の大手企業が活用している。同社は2019年に米シリコンバレーで生まれた企業で、1億920万ドル(約163億円)の投資を受け、すでに140人の規模に成長している。

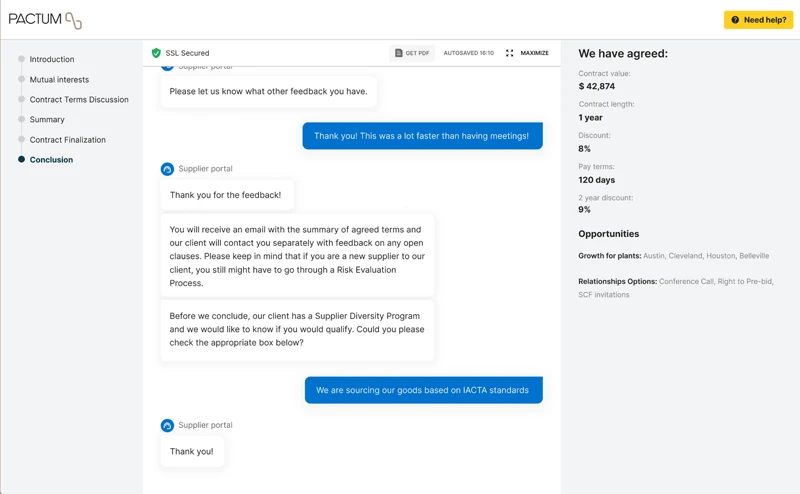

Pactum AIのプラットフォームを使う大手企業は下図のような交渉チャット画面をサプライヤーに提供する。画面左側に全体の交渉プロセスの流れがまとめられており、中央の部分で自動交渉AIエージェントがサプライヤーの行動を分析したり、交渉テクニックを駆使したりしてサプライヤーと交渉を進めていく。契約金額や契約期間、割引率、支払い条件、他の工場での販売機会やサプライチェーンファイナンスのオプションといった多項目にわたる交渉を行い、同意した内容を画面右側にまとめて表示する。サプライヤー側も交渉の進捗や内容を確認できる。

https://pactum.com/

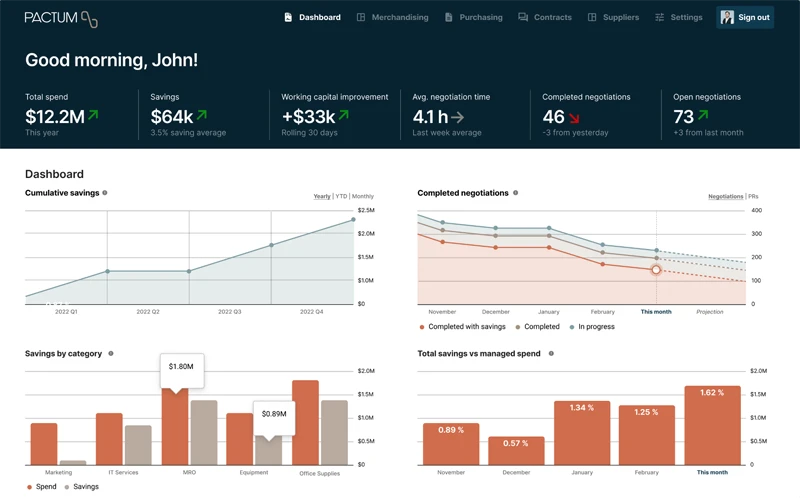

一方、大手企業の調達担当者に自動交渉の状況を示すのが、下図のダッシュボードである。分野別の調達経費と削減金額を示したり、調達交渉の進捗や交渉完了率と削減金額などを時系列で見せたりすることで、プラットフォームの利用効果が一目瞭然となる。

WalmartがPactum AIのプラットフォームを利用したケーススタディがハーバードビジネスレビュー誌に掲載

ところが、同社のカナダ支社でPactum AI利用のパイロットテストを行ったところ、想定以上の効果を実感することになった。テストには89社のサプライヤーに参加してもらい、Walmartの店舗で販売する商品ではなく、ショッピングカートなどの備品や配送トラックの管理サービスといった、店舗や配送施設が自身で利用する商品やサービスを対象にした。支払いのタイミングを早める代わりに割引を求めるか、支払いを遅らせるかといった交渉シナリオを構築した結果、平均11日間の交渉期間の間に、目標としていた20%を大きく上回る64%の新しい契約が成立した。1.5%の経費削減に至っただけでなく、支払い猶予期間を平均35日に延長することに成功した。プラットフォームが2000の同時交渉に対応しており、それが期間を短くすることに役立ったという。このパイロットテストの結果から、Walmartは交渉シナリオを修正した上でアメリカ、チリ、南アフリカでのPactum AIのプラットフォーム導入を決めたという。

契約内容を分析し、法務担当者の時間を節約

さらに別の分野として、まだ交渉そのものとは言えないが、契約内容を法的に分析して修正交渉に役立てるAIプラットフォームの導入も進んでいる。契約書のライフサイクル管理プラットフォームは、北米では多くの企業が使うSaaSとしてすでに確立しているが、そこに生成AI機能が付け加えられようとしている。人事・財務プラットフォームのWorkdayがAI契約書の分析機能を提供するEvisortを昨年買収したことがその例である。

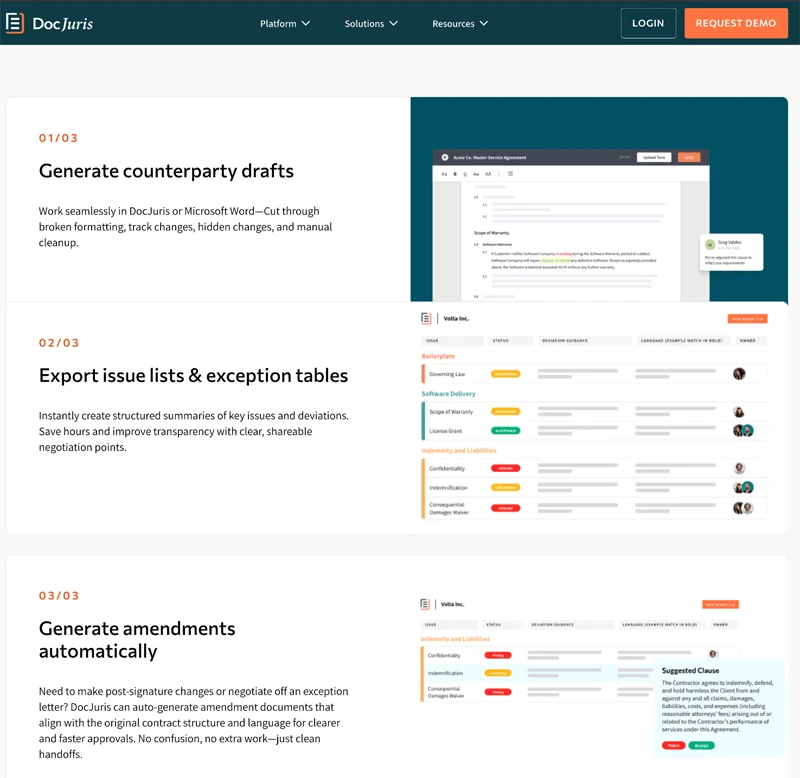

契約内容の修正を交渉する用途に特化したAIプラットフォームも出てきている。例えば、DocJurisは、交渉相手から提供された契約書に対して、検討すべき課題や法的な例外などの要素を抜き出し、重要度に応じて赤、黄、緑で示し、さらに自動的にそれらの条項の修正案をAIで生成・提案してくれる。DocJurisは2017年に米ヒューストンで設立され、1120万ドル(約17億円)の投資を受けて現在26人まで社員を増やしている。

https://www.docjuris.com/

同社のケーススタディでは、大手製造業のSiemensがパートナー企業との間で交わす大量の契約書のうち、金額の低い契約書については法務担当者の時間を充てるのが難しかった問題をDocJurisの導入で改善できた。契約書のどの部分にリスクがあるのかを容易に確認できるため、1つの契約書に対してもともと1時間かかっていた評価時間が26秒へと大きく減った上に、以前よりも安定した契約書評価につながったという。

次に来るのはAIエージェント同士の交渉

2025年初頭の展示会CESにおいて NVIDIAのJensen Huang(ジェンスン・フアン)CEOが「AIエージェントの時代に入った」と発表

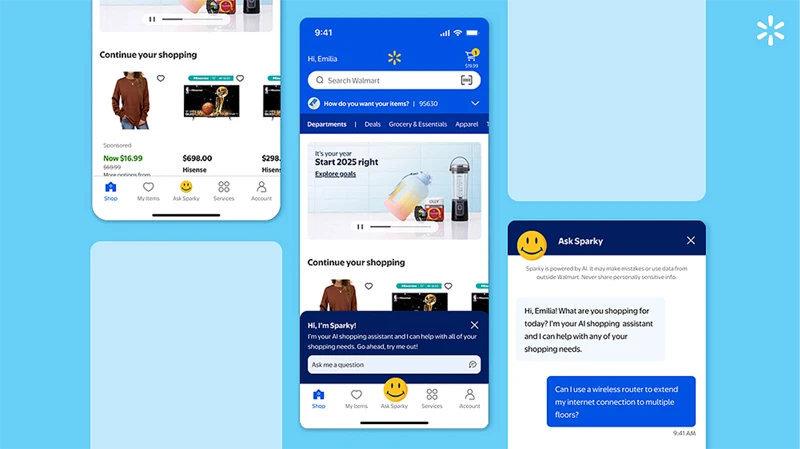

Walmartは同社のショッピングアプリにスーパーAIエージェントのSparkyを搭載した。スーパーAIエージェントは複数のエージェントを束ねてユーザーに奉仕するという存在だ。Ask Sparky(Sparkyに聞いてみよう)ボタンを押せば、商品について問い合わせたり、レビューのまとめやショッピングのサポートをしたりしてくれる。また、家族の1週間の献立を提案してそれに沿った食材をアプリのショッピングカートに入れ、水道管の水漏れに対しては修繕のステップを示して必要なツールをショッピングカートに入れて、即日配送するサポートもしてくれる。

そしてWalmartはその先を見据える。外部のショッピングAIエージェントへ向けても、Sparkyのような内部AIエージェントと効果的にコミュニケーションを行うための「橋渡し」機能

GoogleもAgent To Agent(AIエージェント間)プロトコルを発表

Walmartの未来に対する考え方は消費者向けのEコマースやショッピングに関してのものだが、実はB2Bにおける売買の方がこうした機能の利用価値が高いことは容易に想像できるだろう。

前述したPactum AIの調達分野での交渉プラットフォームでは、サプライヤーの担当者が自らチャットに参加し、Pactum AIの自動交渉AIと交渉することが想定されているが、サプライヤー担当者も自らのAI交渉エージェントを使って交渉に臨むのは自然な流れである。相手のAIエージェントの行動やアプローチを認識しながら交渉を自動化するようなツールによって、サプライヤー側の利益確保のために使われることになるはずである。一般の消費者相手の交渉に比べるとはるかに複雑な交渉になるため、交渉能力が高まれば高まるほど自動交渉AIの利用価値が上がっていく。

B2Bにおいては売買にとどまらず「交渉」の場面はいくらでもある。さまざまなビジネスシーンに自動交渉AIが当たり前のように使われるのは時間の問題と言える。AIとその周辺のテクノロジーは猛スピードで進化しており、AI間で調整し合うという今では想像に過ぎない世界が1年を待たずに到来してもおかしくない。企業は早期に自らの世界観を切り替えて、さまざまなパートナーやサプライヤーとの交渉状況を確認し、関連データの収集などを始めておく必要があるだろう。

北米トレンド