【価値創造ビッグバン〜本物のDXが導く新しい企業経営】Vol.2

AIエージェント元年の衝撃 「エージェント経済圏」と企業の現在地

生成AIがビジネスや日常生活に急速に浸透しつつある。さらにこの先、社会を大きく変える次世代技術として注目されているのが、複雑なタスクを自律的に実行する「Agentic AI」だ。「AIエージェント元年」といわれる2025年、企業や教育の現場では何が起きているのか。そして、Agentic AIがもたらす産業構造の変化とは――本特集の第2弾では、モデレーターの塩野 誠氏とデータサイエンス研究者の小野 陽子教授、NECデータサイエンス研究所の森永 聡が大いに語り合った。

SPEAKER 話し手

小野 陽子氏

大妻女子大学

データサイエンス学部教授

理化学研究所 革新知能統合研究センター 客員主管研究員

塩野 誠氏

株式会社 経営共創基盤

マネージングディレクター

M&Aアドバイザリーグループ統括責任者

IGPIグループ共同経営者CLO

森永 聡

NEC

データサイエンス研究所 上席主席研究員

「AIエージェント元年」に企業が打つべき一手とは

塩野氏:今年は「AIエージェント元年」といわれ、企業ではChatGPTに代表される対話型LLMの活用がようやく始まった段階です。例えば「RAG(※)とLLMを使って社内FAQをつくる」、「AIが“先輩”となって組織の新加入メンバーをサポートする」など、AIによる社内データ活用の取り組みも始まっていますが、経営層や事業部は「AIをどう活用したらいいのか」と頭を悩ませているのが現状です。

Agentic AIをビジネスや教育の現場に導入するためには、どこから始めるのが良いとお考えですか。

- ※ RAG(Retrieval-Augmented Generation:ラグ):LLMによる生成に、独自の外部情報、例えば企業専門のデータベースなどを組み合わせて回答精度を向上させる技術

森永:一番ハードルが低いのは、「ChatGPTなどのツールを使って資料作成や企画の壁打ちをする」という使い方だと思います。文章をAgentic AIに書かせると、通常は1週間かかる資料づくりが半日でできてしまう。それが最もハードルが低く、効果が大きいAI活用法だと思います。

小野氏:大学ではデジタル活用自体が非常に遅れていますが、学生たちは新しい“玩具”を使いこなすのが得意です。ChatGPT はGPT-4で、“寄り添い型”になったこともあり、学生たちはChatGPTに「チャッピー君」と名前を付けて愛用しているようです。

ただ、学生たちが具体的にAIをどう使っているのか、実際のところはよくわからない。今後は、ビジネスパーソンのように明確な目標を持ってAIを使いこなす人と、そうではない人との二極化が進むのではないかと感じています。

データサイエンス学部教授

理化学研究所 革新知能統合研究センター 客員主管研究員

小野 陽子氏

東京理科大学 工学研究科経営工学専攻 博士後期課程修了 博士(工学)。研究課題の主題は、ひとでないとわからないこと(例:抽象数学命題の自動証明システム構築)。横浜市立大学准教授としてデータサイエンス学部の立上げに関わる。米スタンフォード大学の大学院が始めた「Women in Data Science(WiDS)」という活動で、データサイエンス分野の人材育成・支援に尽力。2024年4月から現職。

森永:AI導入のアプローチ法としてはいろいろありますが、有効なのは「導入のハードルを下げる」こと。「AIを使って仕事しなさい」といわれても、「何をすればいいかわからない」となりがちですが、「何かやりたいことがあれば、自分のエージェント(代理人)に頼みなさい」といえばハードルはかなり下がります。

NECでは、Agentic AIを資料作成や業務支援に積極的に活用しています。私自身、部下には「資料を作成したら、必ず生成AIにレビューさせるように」と伝えています。

昭和的プロセスからの脱却がAI導入の重要なカギに

塩野氏:まずは資料作成など身近な業務から始めて、業務プロセスの中にAgentic AIを埋め込んでいくわけですね。業務プロセスに関していえば、日本の企業の中には、いまだに昭和的な“ハンコリレー”をしている会社が少なくありません。何人ものレビュアーが稟議書の内容を確認・修正し、意思決定のプロセスを長引かせている。こうした経営の非効率を解消するためにも、まずは業務プロセスの洗い出しを行い、業務の効率化を進めることが必要です。その上で、最新テクノロジーを活用して何ができるのかが問われるわけですね。

マネージングディレクター

M&Aアドバイザリーグループ統括責任者

IGPIグループ共同経営者CLO

塩野 誠氏

テクノロジー領域を中心に20年以上の国内外での投資、コンサルティング経験を持つ。地経学研究所では技術が国際政治に与える影響について研究と発信を行っている。著書『デジタルテクノロジーと国際政治の力学』ゴールドマン・サックス証券、ベインアンドカンパニー、ライブドア等を経て現職。慶大法卒、ワシントン大学ロースクール法学修士

森永:その通りです。まずは業務を分析して改善点を指摘し、課題解決の方法を設計してAIを導入することが肝要です。そこで、NECは上流コンサルティングを強化しています。

小野氏:業務プロセスが旧態依然としているのは教育現場も同様で、DXの「D」すら危うい状況です。いまだに紙とハンコが主流で、トランスフォーメーションどころかデジタル化も進んでいない。

システムをスクラッチで一からつくるのはリソース上難しいので、良いツールがあればどんどん使っていかないと、データサイエンスの進化のスピードについていけません。にもかかわらず、教育の現場は「間違えてはいけない」という呪縛が強すぎて、オーバーコンプライアンスの状況に陥っているのが実情です。

森永:私は研究所のDX推進リーダーを兼任していますが、DX全体の過半数を占めているのが、業務プロセスの整理や社内規定の変更、法務部門との調整など、技術以外の仕事です。テクノロジーを本業とするNECですら、DXを遂行するのは容易ではありません。とすれば、IT活用に慣れていないお客様にとって、DXのハードルがいかに高いかは容易に想像できます。

その意味でも、「NECは非技術的ハードルをこうして乗り越えた」という経験値の積み重ねが、大変重要な資産になりつつあります。「Agentic AIを使いたい」という企業に、技術面だけでなく非技術面のノウハウもセットで提供すること。これはNECにより問われているのではないかと考えています。

データサイエンス研究所 上席主席研究員

森永 聡

企業のAI同士が商談を行う「エージェント経済圏」が成立する未来も

塩野氏:Agentic AIは急速に進化を遂げています。NECではこの後、どのように発展していくと考えていますか。

森永:Agentic AIは、単なる業務支援を超え、経済活動そのものを再構築する可能性を秘めています。私たちはこれを「X-as-an-Agent経済圏」と呼んでいます。これは、エージェントが経済主体として振る舞う世界で、3つのフェーズを経て進化していくと考えています。

フェーズ1は、企業がAgentic AIを導入し、人間が業務を依頼する段階です。AIが「エージェントの体」をとることで、単なるツールではなく、部下や同僚としてさまざまなタスクを実行します。この動きは、既に多くの企業で始まっています。フェーズ2では、社内の複数のエージェントが連携・協調し、情報を共有しながら業務を最適化します。

小野氏:まさに、複数のAgentic AIが連携・協調してタスクを実行する「マルチエージェント」の世界が実現しているのですね。教育現場でも、複数のAIが連携して学習支援を行う未来が見えてきます。

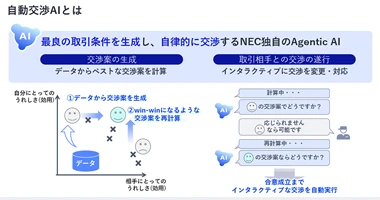

森永:そして、フェーズ3が最も革新的です。このフェーズでは、企業の垣根を越えて、異なる組織に属するエージェント同士がコミュニケーションをとり、交渉を通じて取引を成立させます。購買部門のエージェントが他社の販売部門のエージェントと条件交渉を行い、合意形成を図っていく。要は「AI同士が商談をする」わけで、人間が行えば時間もコストもかかる交渉を、AIが瞬時にこなしてくれるのです。

塩野氏:つまり、企業間の意思決定がアルゴリズム同士の対話になるということですね。エージェント同士で交渉すれば、取引はコンマ1、2秒で決まっていく。証券市場の株式売買のように、「指値で注文して、条件が合えば瞬時に売買が成立する」世界が広がっていくかもしれませんね。

森永:ただし、強化学習によるAIの自律的な進化には注意が必要です。「とにかく利益だけ上げろ」という指示のしたで強化学習を行うと、誰にも教えられなくても談合のようなことを始めることが、学会レベルでは知られています。

A社のエージェントは偶数日に、B社のエージェントは奇数日に顧客と交渉する。それぞれが交代で交渉すれば、同じ日に交渉するより高い売価を稼げるということを、両社のAIが自律的に学習してしまったわけです。そのようなリスクを避けるには、AIに制約を加えるか、商談のルールの方に制約を加えるかということになります。

正しく理解し、正しく恐れることが重要に

塩野氏:となると、Agentic AIの普及拡大とともに、レギュレーション(規制)ラグも多発しそうですね。まさにエージェント経済圏が生まれようとしている今、AI技術を適切に使いこなすためのリテラシーを身に付けておく必要がありそうです。将来、直面するかもしれない倫理的・社会的な問題に備えて、今からどんな手当をしておくべきでしょうか。

小野氏:今の談合の話を聞くと、「やっぱりAIは怖いから、使うのはやめておこう」と思う人も多いでしょう。しかし重要なのは、新しい技術をやみくもに恐れるのではなく、正しい理解にもとづいて「正しく恐れる」ことです。

今、小学校でAIを活用する動きが進んでいますが、AI導入にあたっては倫理教育も重要です。それも1回限りではなく、学年ごとに段階的にカリキュラムを見直す必要がある。技術が変われば倫理も変わるという前提で教育を行い、AIリテラシーをアップデートしていくことが求められます。

とはいうものの、AIの倫理の問題は、プレイヤーの数が増えないと賛同者も増えないため、エージェント経済圏の成長に期待したいところです。

森永:そのための活動として、NECは、国際業界団体でのテストベッド活動(自動交渉とデジタルツイン、マルチエージェントの融合プラットフォーム)や、国内業界団体での自律調整コンソーシアム設立など、プラットフォーム戦略を幅広く展開しています。スマホやPCでの苦い経験を繰り返さないためにも、X-as-an-Agent経済圏では標準を押さえ、プラットフォーマーを目指したいと考えています。

塩野氏:それはまさに、ネットワークの外部性を活かしたプラットフォーム戦略ですね。参加者が増えるほど価値が高まるゲームであり、最初の成功事例がカギになりそうです。

森永:既にフェーズ3を見据え、NECでは自動交渉AIのPoC(概念実証)を進めています。NECグループ会社の調達部門で試験的に導入した結果、人間なら数時間から数日を要するサプライヤーとの納期・数量調整を、約80秒という圧倒的なスピードで完了できることを確認しました。

この自動交渉ソリューションがもたらすメリットが実証されれば、サプライヤーの間でもAgentic AIの活用が進み、経済圏が自然に広がっていくはずです。

AIと人間の共創に向け必要となる戦略構築と人づくり

塩野氏:エージェント経済圏が形成されれば、おそらく企業活動の大部分はソフトウェアやエージェントに代替されるでしょう。我が国は少子高齢化による労働力不足に直面しており、AIにできる仕事はAIに任せ、高付加価値を生む仕事や、人間の手の温もりが重視される仕事に集中することが望ましいと思います。

今、スタートアップの世界では、社員数を最小化したAIドリブンの企業体、極論すれば「CEOとAIだけの会社」が生まれるのではないかといわれています。ただし、AIを導入したからといって、人間の仕事がなくなるわけではない。Agentic AIは新たな付加価値を生むための協働者としてとらえるべきです。

森永:「人にできないことをITで実現する」のがデジタルトランスフォーメーションだとすれば、DXによって人間は新しい仕事を生み出し、新たな付加価値をもたらすことができる。その意味で、企業のトップマネジメントには、AI時代に対応した技術理解と戦略構築が求められると思います。

塩野氏:エージェント経済圏の台頭という大きな変革期を迎え、10年後の世界はこれまでとは全く違った姿になると思われます。小野先生はデータサイエンス学部で、どのような人づくりを目指していくのでしょうか。

小野氏:統計や情報を学べる大学や学部が全国にひしめく中、なぜ今、データサイエンス学部をつくる必要があるのか。それは、AIやデータサイエンスが社会で使われる学問であり、「どのような社会をつくるのか」というビジョンは人間にしかつくれないからです。統計や情報だけでなく、「どんな社会をつくりたいか」というビジョンを考える人材を育てること。それがAI時代の教育の本質だと考えています。

森永:エージェント経済圏は、企業の垣根を越え、内部最適や個別最適を超えた新しい価値を生み出す世界です。この変革は、NECだけでは実現できません。だからこそ、多くの組織や企業と共に、誰もがビジネスの成果を享受できるエコシステムを築いていきたい。これからもNECは「クライアントゼロ」の理念のもと、自ら実践し、その知見を共有しながら、お客様と共に未来を創造していきます。