次世代中国 一歩先の大市場を読む

配車アプリは「電話」が基本~「人対人」がカギを握る中国的コミュニケーション

Text:田中 信彦

SUMMARY サマリー

田中 信彦 氏

BHCC(Brighton Human Capital Consulting Co, Ltd. Beijing)パートナー。亜細亜大学大学院アジア・国際経営戦略研究科(MBA)講師(非常勤)。前リクルート ワークス研究所客員研究員

1983年早稲田大学政治経済学部卒。新聞社を経て、90年代初頭から中国での人事マネジメント領域で執筆、コンサルティング活動に従事。(株)リクルート中国プロジェクト、ファーストリテイリング中国事業などに参画。上海と東京を拠点に大手企業等のコンサルタント、アドバイザーとして活躍している。近著に「スッキリ中国論 スジの日本、量の中国」(日経BP社)。

「人」を評価する仕組みにも工夫が

またその少し前、北京空港から上海に戻ろうとした時、搭乗予定の便が突然、「天候要因」とかで欠航になったしまった。搭乗口の係員は「一度外に出て、発券カウンターで聞け」と言うばかりで要領を得ない。どうしたものかと思っていると、Ctripからチャットで連絡が来た。

「フライトがキャンセルになりました。次の便に乗りますか?」

「なんとかお願いしたい」

担当者はすぐに予約状況を確認し、あっと言う間に変更してくれた。

こうした顧客のサポートを利用すると、サービス完了後に評価のボタンが現れる。面白いのは、単に評価するだけでなく、Ctripのポイントという形で担当者に事実上のチップを贈れる仕組みがあることだ。前述のホテルの予約を処理してくれた担当者氏には、私は20元(1元は約15円)ぶんの価値があるポイントを感謝のメッセージと共に進呈した。こうしたやり方は日本ではなじみにくいかもしれないが、あくまで任意なのだし、人間味があって、中国の風土に合ったコミュニケーションの形として私は面白いと思う。

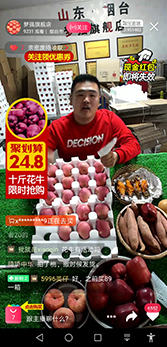

ライブコマースは究極の対面販売

こうした観点から言えば、昨今、中国で大いに盛り上がっているライブコマースは、まさにライブ動画を駆使した対面販売で、「人対人」のコミュニケーションの象徴的な例といえる。ライブコマースとは、人がカメラの前に立って、みずから商品を紹介しつつ販売する、いわばテレビショッ ピングのスマホ版のようなものと思ってもらえばいい。

ライブコマースの代表格、アリババが提供する「淘宝直播(「タオバオ実況中継」の意)」のアプリを開くと、さまざまな人がさまざまな商品を売っている。服や靴、化粧品などが多いが、ダラダラと汗を流しながらフィットネス器具を売っている人もいるし、地方の漁師さんが地元で獲れた魚を売っている姿もある。

ネットショップに商品を並べて売るスタイルに飽き足らず、動画の実況を通じて「人」が売る。自分のスマホカメラの前で若い女性が服を脱ぎ捨てては新しい服に着替え、次々と売る。その迫力はすさまじい。お客はそこに参加して、質問や感想などを遠慮なく投げかけ、売り手は画面を見ながらリアルタイムでそれに返答する。その様子を見ていると、私のような世代の者は、子供の頃、神社の境内にいたバナナの叩き売りを思い出す。商品の繰り出し方や口上にその人ごとの個性があって飽きることがない。

報道によれば、タオバオのライブコマースによる2018年の商品販売額は1000億元を超え、対前年比5倍増。1日のライブ回数は6万回以上、商品数は60万アイテムを超えるという。普通の個人が、いつでも、どこでも、数億人を相手にスマホひとつで対面販売を始められる仕組みを世界に先駆けて普及させたのは驚くべきことだ。まさに「人対人」で世の中を渡っていく中国人的な生き方そのものである。

失敗に終わった「無人コンビニ」

一方で近年新たに登場した事物のなかで「無人」を切り口にしたものはどうも旗色がよくない。2017年ごろ、中国で「無人コンビニ」が登場し、注目を集めたことがある。私もわざわざ見に行った。人手不足が深刻化する中国で24時間、ローコストで運営できると大いに期待されたが、2年が経過した現在、街角ではほとんど姿を見ることもなくなった。昨今伝えられるニュースでは、全国的にほぼ壊滅状態らしい。

失敗の理由は、入店や精算のプロセスが意外と面倒くさく、簡単に言ってしまえば「便利でなかったから」ということなのだが、買い物のプロセスに人とのコミュニケーションが全く介在しないことが不人気の大きな要因のひとつではないかと私はみている。

中国のコンビニを見ていると、オフィス街ではさすがに無言の客が大半だが、普通の店では「こんな商品はあるか」「これはどうやって食べるのか」などと店のスタッフと会話をしている人が結構いる。なじみの客なのであろう、店員と笑顔で挨拶をしている風景も日常的にある。

私の友人で中国のIT事情に詳しい山谷剛史さんは中国の無人コンビニについての記事で以下のように書いている。「北京の物美便利店という有力なコンビニチェーンも、無人店のテスト運用を行いました。夜だけ無人化するというものです。すると、有人であれば夜間1500元(約2万3000円)売上があるところが、無人にしたら売上がその3分の1の500元まで落ちるという結果になったのです。北京で夜間に店員を1人雇っても人件費は200元で済むので、これでは大損という結論になりました」(「文春オンライン」2019年9月14日「中国スゴイ!」と持ち上げられた無人コンビニ、バブル崩壊でただの箱にhttps://bunshun.jp/articles/-/14102

最近では、近所のコンビニを見ても、店にスタッフはいるものの、セルフレジを導入し、精算はお客が自分で行う店が増えている。これならば「人対人」のコミュニケーションと自動化、省力化は折り合いがつく。このあたりが当面の落とし所なのかもしれない。

「人より仕組み」の社会になるか

このように中国の人々が「人対人」のコミュニケーションで物事を動かす傾向が強いのは、裏を返せば、「制度」「ルール」「組織」といった社会の枠組みに対する信頼度が低いことの表れといえる。社会に用意された仕組みに依拠するよりは、自分が信頼できると感じた人に頼る。そういう発想が生き方の根底にある。

一方の日本社会は、一致団結して経済大国に成長した成功体験の影響か、「制度」や「仕組み」「組織」といったものに対する信頼感が高い。そのため属人化を嫌い、ルールに則って、仕組みで物事を解決する方法を好む傾向が強い。

現時点では中国社会で主流の発想は「仕組みより⼈」であるが、国が安定的に経済成⻑していくにつれ、こうした観念は若い世代を中⼼に徐々に変わりつつある。デジタル技術を活⽤した社会の管理が厳格化、緻密化する中、世の中全般にわたって確実性が増し、今後「⼈より仕組み」という発想が徐々に強まっていくだろう。

ただ、そうした中でも今回述べたような「人対人」のコミュニケーションは着実に生き残り、より便利な仕組みに成長していく可能性が高い。

長いこと「法治」でなく「⼈治」の社会と⾔われ続けた中国ではあるが、急速に進化するITの力に、もともと中国社会が持つ強い「人対人」のパワーが加わって、非常に高い効率を実現しつつ、それでいて一種の「人間くささ」を感じさせる中国独特のデジタルコミュニケーションが生まれていくのではないかと思う。

次世代中国