次世代中国 一歩先の大市場を読む

連休の観光地も「実名時間指定予約制」に~社会の情報共有のあり方を考える

Text:田中 信彦

入山は2時間単位の予約制。身分証のスキャンで入場可

仕組みは以下のようなものだ。前提としてコメントしておかないといけないのは、中国の観光地は山や湖などの自然景観を楽しむ場所でも、入場ゲートをつくり、料金を徴収するのが普通である──という点だ。この方法は日本ではなじみが薄いが、例えてみれば、東京郊外の高尾山に登るのに、登山口それぞれにゲート設け、観光客はそこで入場料を支払う、といった感覚になる。これがほぼすべての景勝地で常識になっているので、入場者の管理はやりやすい面はある。

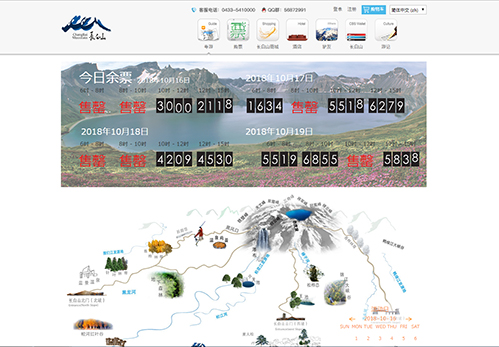

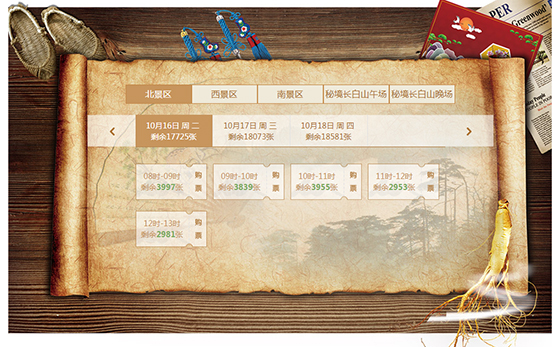

長白山に登りたい人は、まず出発前にスマホで専用アプリをダウンロードするか、公式ホームページにアクセスする。そこには日付と時間ごとに、あと何人の入場が可能かリアルタイムで表示されている。指定できる時間は午前が6:00~8:00、8:00~10:00、10:00~12:00、の2時間単位、午後は12:00~15:00の3時間単位(これらは入山時刻の指定で、入山後の滞在時間の制限はない)となっている。希望日、時間帯など指定し、次のページに進んでアリペイ(支付宝)など決済アプリで料金を支払う。ちなみに料金は大人125元(2000円ぐらい)、7~18歳は半額、6歳以下無料。

支払い記録は国家統一の身分証と紐付いており、入山当日、ゲートで身分証をスキャンすればそのまま通過できる。全国民に携帯が義務付けられている「第二世代」と呼ばれる身分証は日本の交通カードなどと同様の非接触型ICカードで、各種の情報を記憶できる。中国の高速鉄道(新幹線)も事前に予約して料金を支払えば、改札口で身分証をスキャンするだけで乗れる。これと同じ仕組みだ。

人数の分散は効果大。他の観光地への波及効果も

このシステムの最大のメリットは入山客数を平準化できることだ。実際、導入後は夏休みや連休などの混雑時でも入場券購入の行列は消え、入山後も登山道が押し合いになることもなく、食堂や休憩所などの施設の利用もスムーズになった。警備の人員も少なくて済み、入場予約の取れなかった観光客はそもそも長白山一帯に来ないので、周辺道路の渋滞も少なくなった。

観光客の側からみても、せっかくはるか長白山まで来たものの、最悪の場合、入場規制で入山できないとか、何時間も行列した挙句、人が多すぎて満足に楽しめないという徒労感を持たずに済む。さらに言えば、長白山の入山予約が取れなかった観光客は、次善の策で空きがある他の観光地をアプリで探し、分散する可能性が高い。これは知名度で劣る他の観光地にとっては有効な集客の手段となる。著名な観光地という希少資源を有効に活用する意味で、効果の大きい仕組みといえる。

家から目的地まで「ワンストップ実名制予約」の導入も

こうした試みは長白山だけでなく、他の著名な観光地でも導入されつつある。北京の故宮博物院は2014年からウェブサイトやスマホアプリによる入場券の実名制予約販売を開始、1日の入場人数の上限を決めて混雑を管理するやり方を取ってきた。これは一定の効果は見込めるが、時間帯による混雑度の偏りは解決できない。その平準化を図るため、2019年からは時間帯まで指定した実名予約制を導入すると発表している。

また安徽省の黄山では、今年3月からスマホアプリによる「全線ワンストップ予約システム」の構築に着手した。「全線ワンストップ予約」とは、自宅など出発地から黄山へ向かう高速鉄道、駅から入山口までの車、入山チケット、山上へ向かうリフト、宿泊施設までの予約をすべて一括して実名制で行うシステムを構築しようというものだ。黄山の観光はその利用を推奨する。すでに入山チケットの実名予約制は運用が始まっており、来年の行楽シーズンからはリフトや宿泊施設などとの連動を強化していくという。

あらゆる行動の「追跡」「管理」「推奨」

ほぼ1年前、この連載で「アプリが変えた中国人の行動パターン~情報共有が進み、効率化し始めた中国社会」という文章を書いた。そこでは中国の代表的な旅行アプリ「携程旅行網Ctrip(シートリップ)」を例に、スマホアプリの普及で中国社会の情報共有が進み、人々の行動の効率が急速に高まりつつある状況を紹介した。その動きはこの1年でさらに進み、人々の行動をさらに緻密に、精度高く「追跡」「管理」「推奨」できるようになっている。

今回、ここで紹介した観光地の実名事前予約制はその一つである。山や湖などの自然景観や、場合によっては山間の小都市をそのまま囲い込んで、ゲートを設け、実名、時間指定の予約を必須にする。これは政治の力が強い中国ならではの発想である。そういう考え方がごく自然に登場し、しかも多くの国民に「便利になった」と歓迎される状況が現実にある。

その背景には、前述したように、中国の「圧倒的な人の多さ」「(観光)資源の不足」という条件がある。人々の行動を実名での予約という形で「事前申告」させ、総量の調整と平準化を図る。そうしないと、人が集中したらとても捌ききれない。時に危険ですらある。中国の為政者はこのように考える。

食事や服もすべて実名予約制にしたら……

こうした発想をもう少し飛躍させると、実名による事前予約制にすることで効率が高くなる話は、なにも観光地だけではない。

たとえば、週末になれば上海市内の主要なショッピングモールは大混雑、駐車場に入るだけで何時間も待たされたりする。だったらモールへの入場はすべて時間指定の予約制にしてしまう。快適な買い物が可能になり、周辺道路の渋滞も緩和されるはずだ。モール内の人気レストランも、スターバックスコーヒーでのお茶も行列は必至なのだから、ついでにすべて予約制にする。出遅れて予約できなかった人は、申し訳ないが他のモールに行くか、家でおとなしくしてもらう。

上海の地下鉄は、朝の通勤時間帯、市の中心部に向かう路線は殺人的な混雑で、ホームには私が子供の頃、東京によくいた「押し屋」が配置されているような状況だ。だったら、朝、時間帯を決めて、「その時間帯にホームに入る権利」を実名の予約制にするのはどうか。もちろん時間帯によって値段を変える。

もう、そうなったら、いっそのこと理髪店もマッサージ屋さんも、近所のスーパーでの買い物も、ぜんぶ事前予約制にしてしまえばいい。全国の家庭は金曜日の夜までに翌週の献立を考え、必要な材料の種類と量を近所のスーパーにスマホアプリで事前申告し、実名で予約する。そうすると、指定された時間帯に食材が自宅にすべて届く。

服はすべての国民が身体サイズ計測用のスーツを着用してアプリでサイズを測り、身分証と紐付けて「全国民身体サイズ登録機構」に実名登録する。年末までに翌年の必要なアイテムと数量、カラーを申告すると、寒くなるとピッタリサイズのウールのセーターが自動的に送られてくる。なんと便利な世の中ではないか。

これが実現すれば、国家の食料や衣服の生産および供給は劇的に効率化する──というのは冗談だが、もしかすると、あながち全くの冗談でもなくなるかもしれない。

「公共の利益」と「政治の思惑」の境目

もちろん中国でも個人情報やプライバシーの保護が重要であることは当然だ。しかし、中国社会の現状を見る時、それと同時に、個人が一定程度の情報を公開し、社会がそれを共有することで全体の効率を高めたり、安全を確保したりする発想を一概に否定するのは難しいのではないかと私は思う。「公共の利益」と「政治の思惑」の境目は微妙だが、中国社会には中国社会の個人情報の活用の仕方が生まれ、定着するのは自然なことのように思える。

中国という巨大な国土、膨大な人口を抱える社会が富裕化していくプロセスは、どんなふうになるのか予想がつかない。おそらく過去の私たちの経験では想像できないような経過をたどる可能性がある。その一方で、世界では今年5月、EUが「GDPR(一般データ保護規則)」を施行したことに象徴されるように、個人データの野放図な利用に厳しい視線が注がれるようになっている。このあたりの折り合いをどうつけるか。それは今後の中国の変化を占う一つのカギであると思う。

書籍紹介

当サイトにて人気連載中の「次世代中国 一歩先の大市場を読む」シリーズや、「深層中国」シリーズを執筆する田中 信彦氏がこの度、著書を出版されました。

日経ビジネスオンライン

『スッキリ中国論 スジの日本、量の中国』

(田中 信彦 著/日経BP社)

関連リンク

- アプリが変えた中国人の行動パターン 情報共有が進み、効率化し始めた中国社会

- 覚醒する中国人のプライバシー ~デジタル実名社会で揺れる個人の権利意識

- 「信用」が中国人を変える スマホ時代の中国版信用情報システムの「凄み」

- 「古き良き中国」は日本にあり~自らの文化を再発見する中国の人々

- 深層中国 ~巨大市場の底流を読む

田中氏の過去の連載記事をPDFの形でご覧いただけます。PDFをご覧いただくには、NEC ID登録が必要です。

次世代中国