業界が変わるビジネストレンド

人とテクノロジーが結びつくエンターテインメントの世界

──ゲームの応用で進化するAI

人工知能(AI)を活用することで人は幸せになれるのか。AIは人に寄り添うことができるのか。これらは、AIの利活用を考える上での最重要な命題になっている。あらゆる産業にAIが導入されるなか、今、エンターテインメントの分野でAIの活用が注目されている。エンターテインメントは、人の心を揺さぶる。人間の感情に何を訴えるかが問われる、この分野で、人を笑わせたり感動させる力を持つAIが登場したら、人とAIはより良い関係性を築くだろう。AIがどのように機能するか。AIを創造する側、活用する側の最前線に身を置く二人の話からエンターテインメントとAIの未来像に迫る。

AIが出す解の意外性が人を魅了する

「AIを進化させる上で、エンターテインメントへの応用は欠かせません。実は相性がいい応用だと思っています」。こう語るのは、大学や企業のAI研究者で組織する一般社団法人人工知能学会会長の浦本 直彦氏である。AIの活用が産業界へと広がる時流を映し、同学会は、17代目の会長として初めて企業に籍を置く同氏を迎えた。AIの教材となる莫大なデータを生み出す企業のなかから、AIのあるべき姿を考えている。

浦本氏は、「エンターテインメントは、人間の創造性が最も発揮される分野。AIの究極のゴールの一つが、こうした人間の創造性を機械が身に着け、人を助けることなのです。エンターテインメントは大いなる挑戦の場だと思います」と言う。エンターテインメントにおけるAI活用は、人とAIが直接向き合うことが大前提である。工場の生産設備の故障を予知する応用などとは別の発想からの技術、例えば人とAIの新たな関係性を築く技術が求められる。

DeepMind社(英国)の囲碁プログラム「AlphaGo」と囲碁の名人イ・セドル氏の対戦の際、人間では理解不能な定石を外れた手をAIが打つ場面があった。それを周囲で見ていたプロ棋士は、戸惑い、嘲笑する。しかし、手が進んで、それが人間には見えない妙手であることが後にわかると、深い感動に変わる。そして、プロ棋士はAIの打ち手から学ぼうとする。人とAIの新たな関係性が生まれた瞬間だ。

AIは判断過程がブラックボックス化していると言われている。素晴らしい状況判断をしたとしても、その根拠を示すことができない。自動運転車で走行環境を判断する場合などでは、とても不都合な状態だ。事故が起きた時、なぜその判断に至ったのかが皆目見当がつかないからだ。このため、AIが下した判断の根拠を探るための技術開発が進められている。ところが、エンターテインメントの世界では、ブラックボックス化したAIが下す理解不能な大正解に魅了される場合がある。それは、巨匠と呼ばれる芸術家や天才科学者の突飛な発想に畏怖の念を覚えるのと同じような感情を想起させる。

人とAIのより良い関係性を求めて

ただし、エンターテインメントにおいても、AIにすべてを任せれば感動の連続になるかと言えばそうでもない。浦本氏は、「チェスの世界などでは、人とAIがペアになって戦うという新しいゲームのスタイルが提唱されており、現時点ではこの形が最も強いとされています。人とAIが連携することで、新たな創造性のスタイルが出てきているようです」と指摘する。この辺りに、人とAIの未来の関係性が垣間見える。同氏は、「AIという技術の定義はさまざまです。ある人は、人との関係性を念頭に置いた面白い定義をしていました。『人が理解できてもできなくても、”Wow!”と感じる答えを出すコンピュータ。それがAIである』というものです」と同氏は語る。AIは、人間に新たな気づきを与える異質な知性である。エンターテインメントへのAIの応用は、それを端的に示している。

浦本氏は、「エンターテインメントに今の機械学習や深層学習を応用しようとすると、まだまだ不十分な部分が多いですね」とも言う。リアルな映像をつくったり、臨場感のある音をつくったりする部分では、今のAIは効果的に機能する。しかし、人の五感全体に訴えて感動を生み出すような多角的な創作表現に、AIが関与することは難しい。

「専門性が異なるAIを100体用意して、それらを相互接続してネットワーク型AIをつくるといった、多角的な仕事をこなすための技術開発が進められています。映像だけ、音だけを扱うのではなく、より広範な創作表現を自在に操るAIができれば、とんでもない作品が生まれるかもしれませんね」と浦本氏は語る。AIの活用でエンターテインメントはさらに進化し、AIもまた新しい力を身につける可能性がある。

会長 浦本 直彦 氏

もはやAIの活用なくして、大作ゲームはつくれない

「クールジャパン」という言葉がある。外国人がかっこいいと感じる日本の魅力を示したものだ。この言葉の対象として代表的なのがマンガ、アニメ、ゲームで、すべてエンターテインメントに関わるコンテンツである。「プレーヤーにワクワク、ドキドキする面白い体験を提供することが、ゲームの役割です。しかし、ゲームが大規模化するにつれ、違和感なく楽しめる体験をつくり込むことが難しくなってきました。こうした問題を解決する手段がAIだったのです」。こう語るのは、スクウェア・エニックステクノロジー推進部リードAIリサーチャーの三宅 陽一郎氏である。世界中に熱狂的なファンがいる、同社の人気RPGシリーズの15作目「ファイナルファンタジーXV(以下、FF XV)」には、ゲーム業界最先端のAI技術が投入された。そして、これからのゲーム制作は、AIの活用を抜きにしては語れないという。

巨大化したゲームの世界、人間だけで創作するのは不可能

現在のRPGは、プレーヤーが動き回る世界が、オープンワールドと呼ばれる何十km四方の広大な空間になった。これまでは、お化け屋敷をつくるように、ゲームデザイナーがフィールドの各所にモンスターやキャラクターを配置し、それらの振る舞いを逐一指定していた。ところが、これほど広大な空間を対象にして、プレーヤーが違和感なく遊べるようなつくり込みをすることが難しくなった。

こうした問題の解決策となったのがAIの活用だ。「プレーヤーが操るキャラクターの近くにいるモンスターや仲間に自律型知性、つまり周りの環境や状況を自ら感じ、判断し、行動し、体を動かす知能を持たせます。それぞれのキャラクターに役割や個性を与え、ゲーム中の舞台や設定、さらに大きなストーリーの流れを設定しておけば、場所ごとに新しくつくり込まなくても、モンスターや仲間が自律的に行動してくれるので、仮想世界の中で多様な体験が違和感なくできるようになります」と言う。

ただし、ファイナルファンタジーほどのビックタイトルともなれば、そこに投入されるAI技術の求められる水準は極めて高い。FF XVは、世界累計販売本数が810万本(パッケージ出荷本数とダウンロード販売数の合計)を超える。これだけの人数のプレーヤーが、数十時間以上にわたってAIと向き合い続け、その出来を厳しく評価することになる。人とAIの結びつきの自然さが、これほど多くの人に、集中検証される例は少ない。

3つのAIを使い分け、自立したキャラクターが物語を紡ぐ

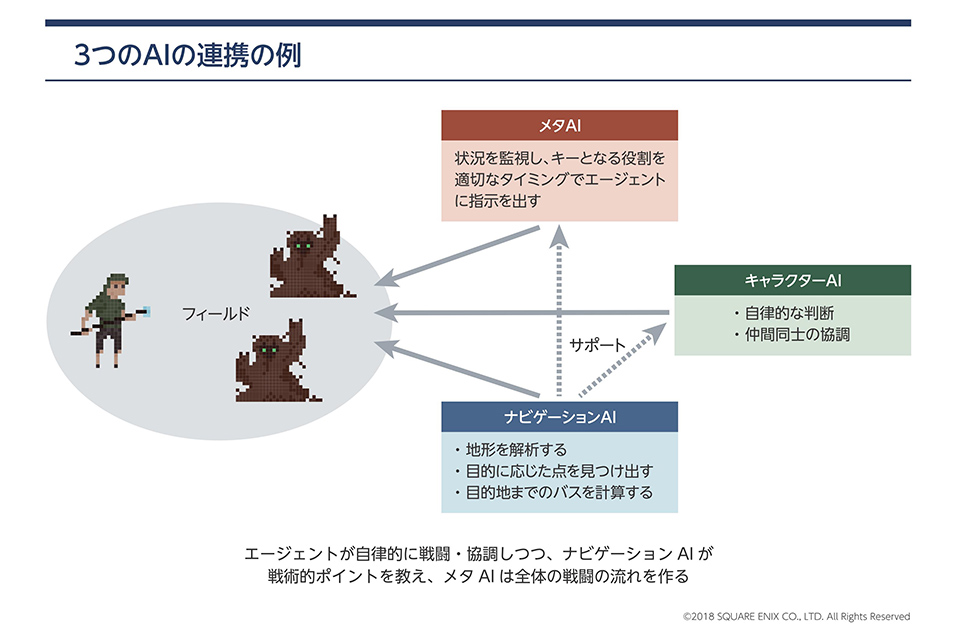

FF XVには3種類のAI、「キャラクターAI」「メタAI」「ナビゲーションAI」が投入され、それらを連携させて使っている。

キャラクターAIは、ここまで紹介してきたようなモンスターや仲間の頭脳となるAIである。目の前にあるもの、周囲の環境などを認知しながら、そのキャラクターらしい判断と動きをさせるためのものだ。

そして、メタAIは、ゲーム全体を俯瞰する神の眼を持つ映画監督のような役割を果たす。キャラクターAIは、それぞれが勝手な判断を下す。このため、そのままでは戦闘時などに自分勝手で、合理的な動きしかしない。集団行動する場合には、ボールに全員が群がる子供のサッカーのような状態になりがちだ。「こうした戦闘が何回も繰り返されれば、プレーヤーはすぐに飽きてしまいます。このため、ユーザーが操るキャラクターがピンチになったら、頃合いを見計らって仲間が助けに行くといった指示を出す役割の人工知能が必要になります。それがメタAIなのです」と三宅氏は語る。

ナビゲーションAIは、地形に合わせて、キャラクターの動きを決める役割を果たす。目的地までの間にある障害物や高低差、地形などを検知して、計算によってその場で経路(パス)を見つけ出す。「経路探索処理の負荷は極めて高いため、専用のAIを用意しています」(三宅氏)。ストーリーの進展による環境の変化など加味してナビゲーションAIに判断させると、あたかもキャラクターが多様で高度な判断をしたかのように見せることができる。例えば、敵キャラクターがプレーヤーの隠れる部屋に侵入しようとする時、プレーヤーがドアの鍵を掛け忘れれば入口から、掛けておけば部屋のガラスを突き破って突入するといった表現ができる。あらかじめ条件に応じた行動を指定しているわけではないので、動きをより多様化できるようになった。

こうした3つのAIの使い分けは、ゲーム以外にも汎用性がある。実際、キャラクターAIやナビゲーションAIはロボティクスの分野で磨かれてきた技術だという。ただし、それぞれ別の難しさがあるようだ。「ロボットは現実空間で体を持つので、周辺環境の把握に用いる情報にノイズが入ったり、想定外の出来事が起きたりするなかで、正しい判断を下す必要があります。ですので、シンプルなミッションを与える場合が多いです。一方、ゲームは、ゲーム空間の中で敵の基地に侵入して、目的の書類を抜き取り、期限までに所定の場所に保管して帰ってくるといった、ロボットではできないような複雑なミッションをこなすための状況判断をAIにさせているのです」(三宅氏)。

SNSやIoTでプレーヤーを深く理解し、ゲームの進行に反映させる

ゲームの中に投入できるAIの機能には、コスト面やハード上からの厳しい制約がある。「今回のFF XVは、これまでできなかったことをたくさん注ぎ込み、世界最先端レベルには追いつけたと思っています。でも、本当は、現時点でもっとできることがあるのです」と三宅氏は力説する。

プレーヤーに面白いと感じてもらうためには、まずプレーヤーを理解することが重要だ。「SNSとの連携やIoT活用により、プレーヤーのことを深く知り、ゲームの進行に生かそうとする、ゲームの外の情報をゲームの中で使用する試みがすでに出てきています」と言う。

例えば、米国のゲーム制作会社Valve Corporationが開発を手掛けるゲーム「Left 4 Dead」(2008年)では、開発中においてデバイスをテスターにつけて、ユーザーの手の発汗量、脳波、心拍数、視線の動きを検知して緊張感や退屈度、技量を推し量り、モンスターを出す数を変えたり、仲間の動きを変えたり、ダンジョンの複雑さを変えたりできるようになっているという。実際に販売されたゲームでは、「敵から受けているダメージの総和」「倒した敵への距離の逆数」などから、緊張感や退屈度、技量を推定している(参考文献)。ゲーム内の情報に限らず、映画でも同じだが人は緊張状態ばかりが続くと面白さを感じられない。ゆっくりとした場面もあるからこそ、緊張の場面では高揚感が生まれる。三宅氏は「緊張と緩和がある程度のリズムで繰り返されることがエンターテインメントには重要」と語る。

また、SNSでプレーヤーがネット上で交わす会話を解析し、落ち込んでいるときにはハートフルなストーリーが展開されるといったことができる。これは、メタAIの発展版の技術だ。プレーヤーそれぞれに寄り添う展開にパーソナライズすることで、同じゲームをしていても一人ひとりが違った体験ができるようになる。「ユーザーを理解したい。そのためにAIを使いたい」と三宅氏は言う。

「ゲーム産業は今、YouTubeなどに投稿されるゲームプレー動画を考慮に入れる必要があります。どんなに面白いものをつくり込んでも、ネタバレされたら価値がなくなってしまいます。だからといって、動画の投稿を禁止してしまうのは、今の時代、正しくないと思うのです。一人ひとりが、違う体験ができれば、ゲームの中で体験した動画を共有することで、自分の場合は何が起きるのかという、ワクワク感が増すのではないでしょうか」と三宅氏は語る。

エンターテインメントの世界では、人間の創造性とAI技術がより直接的に結びつこうとしている。人とAIの協調がどんな新しいエンターテインメントを生み出していくのか、注目していきたい。

テクノロジー推進部

リードAIリサーチャー

三宅 陽一郎 氏

(参考文献)

Mike Ambinder. March 2011. "Biofeedback in Gameplay: How Valve Measures Physiology to Enhance Gaming Experience." Game Developers Conference.

https://www.valvesoftware.com/ja/publications