データ利活用を目指す旭化成・機能性コーティング事業部

NEC先端技術コンサルティングサービス×データ活用基盤サービスで、「実験DX」の土台を整備

現在多くの分野でDXが進められているが、その実現にはいくつかの壁を乗りこえる必要がある。特に研究開発の分野では、実験データの構造化が属人的かつ手動で行われているところが多く、データ活用が進まないケースが頻発している。こうした課題の解決に挑んだのが、総合化学メーカー・旭化成株式会社 機能性コーティング事業部だ。同事業部は、NEC研究者による「NEC先端技術コンサルティングサービス」と「データ活用基盤サービス」の伴走支援を受けながらデータの属人化を解消し、「実験DX」の土台を構築した。成功の秘訣はどこにあったのか。取り組み内容やポイントをキーパーソンに聞いた。

SPEAKER 話し手

旭化成株式会社

湊 氏

機能性コーティング事業部

主幹研究員

山内 氏

機能性コーティング事業部

技術開発部長 リードエキスパート

堀之内 氏

機能性コーティング事業部

石居 氏

機能性コーティング事業部 品質保証部

NEC

遠藤 謙光

事業開発統括部[マテリアルズインフォマティクス]

主任

小比賀(おびか) 一宏

エンタープライズデジタル基盤統括部 データ基盤SIグループ

プロフェッショナル

実験の“生データ”が散乱、再利用が困難な状態に

――まずは貴社および機能性コーティング事業部について教えてください。

湊氏:当社は「マテリアル」「住宅」「ヘルスケア」の3つの領域で事業を展開しています。機能性コーティング事業部はその中の「マテリアル」に属し、コーティングに使われる機能性材料を開発しています。私たちはその中でも硬化剤を開発するチームに所属しています

機能性コーティング事業部

主幹研究員

湊 氏

――DXに関するどのような課題を抱えていたのでしょう?

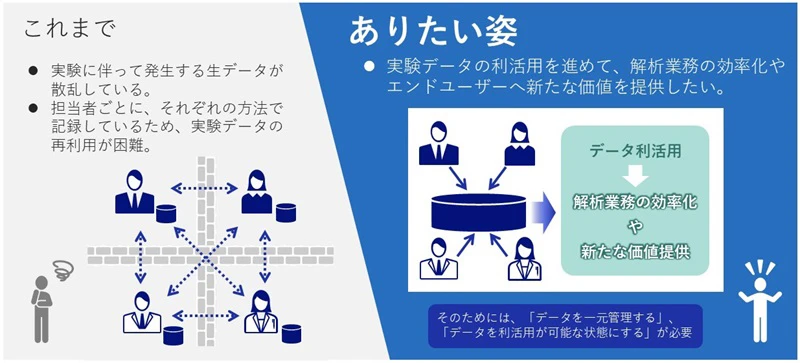

山内氏:今、さまざまな分野でDXが進められていますが、当社でもDXによって業務の高度化やスピード化を図ろうとしています。特にデータ活用については、MI(マテリアルズインフォマティクス*)の実施を全社的な目標に掲げています。ただ、私たちチームでは、まず研究者が個別にデータを持っている上、どこに保存しているのかわからない。さらに、その保存形式もバラバラという状況でした。これらのデータを合わせれば大きなものになるのですが、チームとしてそれがうまく機能していませんでした。

- *: AI技術を用いて実験データを解析し、材料開発の効率を高める手法

機能性コーティング事業部

技術開発部長 リードエキスパート

山内 氏

堀之内氏:現場でも困りごとが起きていました。実験担当者が個別に入力したデータが、その時はどういうものか理解していても、後々担当者が変わった際に、「内容がわからず再現できない」といった問題が頻発していました。また、それぞれの実験データが共有されていないため、類似の解析が各所で行われ、非常に非効率な状態でした。

機能性コーティング事業部

堀之内 氏

山内氏:こうした状況を改善すべく、まずは実験データを集約する方法の検討から始めたというのが、本プロジェクトの発端です。

――どういったことから着手したのでしょう?

石居氏:社内で開催していた「DXリーダー研修」(NEC提供)に参加したところ、講師が「目指す姿」を描く重要性を説いていました。そこで私たちも「実験データの利活用を進め、解析業務の効率化やエンドユーザへの新たな価値を提供する」、「そのためにデータを一元管理して、データの利活用が可能な状態にする」といったチームの「目指す姿」を描き、その実現に必要なことを進めていったという形です。

機能性コーティング事業部 品質保証部

石居 氏

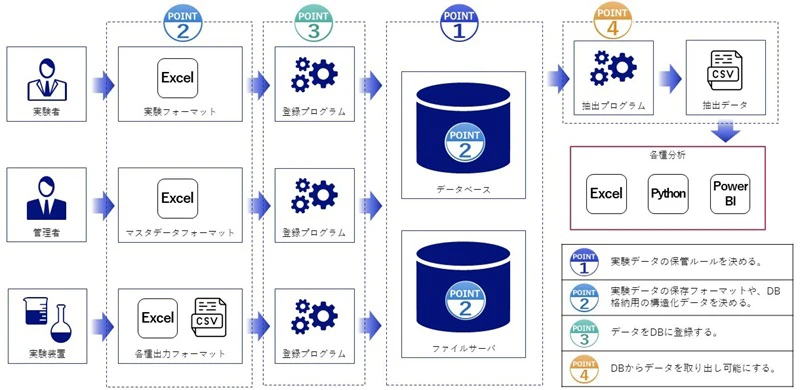

山内氏:具体的には、まずデータをそろえるために「実験データの保管ルール」を決めたほか、「実験データの保存フォーマット」や「データ構造化の共通フォーマット」も作成していきました。ただ、取り組みを進める中で、すぐに私たちだけでは難しいと感じ、石居の人脈を辿り、データ活用のノウハウを豊富に持つNECにお声がけしました。

――NECでは、当初どのような対応を?

遠藤:実は私たちは昨年から、NEC研究者の知見を生かして化学メーカーなどものづくり企業様のDXを支援する「NEC先端技術コンサルティングサービス」の立ち上げを進めていました。サービス立ち上げ初期でのご相談であったこともあり、ぜひご支援したいと、即座に全社レベルでチームを組成しました。まず、私自身はMIを専門としていますが、データベースや実験の知見は多くない。そこで、データ活用を専門とする「データ基盤SIグループ」の小比賀を引き入れ、さらに実験のスペシャリストである當山をアサインし、化学とデータ活用の両分野で伴走支援できる体制を整えました。

事業開発統括部[マテリアルズインフォマティクス]

主任

遠藤 謙光

石居氏:私たちは、対象となる分野を知らない人が、その分野で使うプログラムを書くのは難しいと考えています。そういう意味では、今回NECが遠藤さん、當山さん、小比賀さんという、当社の分野と見事に重なるメンバーをそろえていただいたことを、高く評価しています。

研究者視点を持ち、本当に使いやすいシステム作りを支援

――具体的にどういった取り組みを進めていったのでしょう?

湊氏:先ほどお伝えしたように、「目指す姿」はほぼ決まっており、データの保存ルールや共通フォーマットも作り始めていました。こうしたパーツがそろい始めている中で、「(データベースに)データを貯め、使っていく」ための一連の仕組み作りを、NEC側にお願いしました。

小比賀:機能性コーティング事業部様では、最初の素材とゴールは設定されていて、その間の“つなぎ”がない状態でした。そこで遠藤と當山を中心に、データを格納するために相応しい保存ルールや共通フォーマット作りの支援を始め、私自身はデータベースの設計やデータを格納、抽出するプログラムの設計を支援していきました。

エンタープライズデジタル基盤統括部 データ基盤SIグループ

プロフェッショナル

小比賀(おびか) 一宏

遠藤:今回難しかったのが「さじ加減」です。データベースをしっかりと作り込むことは可能です。しかし、それがユーザである研究者の方々にとって使いやすいかどうかは別問題です。そうした観点から、「完成度」と「実用性」の歩み寄りをどこに設定するかにとても気を配りました。機能性コーティング事業部の皆さんは素晴らしくて、この点について「喧々諤々の話し合いをしましょう」とおっしゃってくださり、遺憾なく意見を交わすことができました。これが非常によかったと思います。

石居氏:多くの選択肢がある中で、将来の拡張性などを考えたときに何がベストか決めかねていました。そのボヤッとした状態のものを少しずつフォーカスしていくお手伝いをしてもらったと理解しています。遠藤さんのいう「さじ加減」は私たちも難しいと感じていました。私はどちらかというと「現場の人もここまではわかるでしょう」と決めつけ突っ走ってしまうタイプ。そこを指摘してもらえたことはありがたかったですね。

遠藤:ちなみに「これくらいなら使える・使えない」といった見極めは、現場の感覚を持つ研究者でないと難しいです。その点、私たちのチームには普段、実験現場に携わる當山がいたため、彼の意見をプログラム作りやデータのフォーマット作りに反映できました。研究者の視点を有していたことは大きな意味があったと自負しています。

堀之内氏:実験装置名を口に出したときにすぐに理解してもらえるなど、業界のドメイン知識を共有できていたこともよかったですね。プロジェクトがスムーズに進んだことに加えて、データベース導入後に実験現場が止まってしまうといった、足をすくわれるような失敗を避けられたと思います。

プログラムの内製化を目指し、実務に結びつく伴走支援を実施

――伴走支援という点ではどのような印象をお持ちですか?

堀之内氏:プロジェクト期間は半年間と決まっていたのですが、当然私たちはその半年間で全てを完成させることはできなくて、これからも自社で開発を続けていくことができなければいけません。その先を見据えた形でご支援いただけたことが一番助かったと思っています。特に意義深かったのは、実験データをデータベースに格納・抽出するプログラムを自作できるようサポートいただいたことです。

小比賀:プログラム的には、それほど難しくない、シンプルでちょうどいいもの(フォーマットなど)を提供できたかと思います。あまり難し過ぎるものを作ると結局定着しなくなりますので、実験現場の方々が “片手間”で作れるものにしないといけません。そういった意味では、プログラム開発においても、「実用性」と「難易度」のバランスが取れたものを作れたと考えています。

――この先はプログラムの内製化に向かうわけですね。

堀之内氏:その通りです。今まさにそのプログラムを作成しているところです。

石居氏:私たちはあくまで化学メーカーですので、プログラムの専門家は社内を探してもあまりいません。そんな中で、プログラムに関しては小比賀さんが詳しく教えてくれて、そのプログラムとセットとなるデータの入力フォーマットなどを遠藤さんたちが考えてくれた。その両方を提供いただけたことは、非常に助かっています。

湊氏:ちなみにプロジェクトの後半は、主にスキトラ(skill transfer:技術の引き継ぎ)に充てていただきました。

遠藤:実験データの入力フォーマットの使い方などは、皆さん研究者なので直前の引き継ぎでもご対応いただけると判断しました。一方、コーディングやプログラミングの技術は手厚く引き継いだほうがよいと考え、後半の2.5ヶ月はほぼ全てスキトラに充てさせていただきました。プロジェクトの回し方や情報共有の仕方も含め、提供させていただいております。

石居氏:一緒に開発してもらいながら、この先内製化していくなかで、「こういう問題が発生するはずだ」ということも、小比賀さんに丁寧にインプットしていただきました。前・後半通した伴走支援が、現在の業務にもしっかりと結びついているのを実感しています。

「作るべきものの姿が見え」、取り組みが「加速した」

――今回のプロジェクトの成果と、今後の展望をお聞かせください。

山内氏:「目指す姿」のベースはできたと感じています。具体的には、データをそろえ、誰でも使える形で貯めていくという「実験DX」の姿がようやく見え、一部が埋まってきたという段階です。作り上げるべきパーツ(共通フォーマットやプログラムなど)の姿もわかったので、今回作成いただいた手順書も活用しつつ、自走しながらパーツを作り始めているところです。NECに伴走支援していただいたことで、「作るべきものの姿が見え」、「(取り組みを)加速できた」ということが言えると思います。

湊氏:もう一点、今回のプロジェクトを通して、「データを積極的に活用しよう」という気運も現場に生まれつつあります。今までは使えるデータがないなかで「MIをやりなさい」と言われ、実感を持ちにくい状況だったと思います。しかし、「実験DX」の土台が整備され、自分たちでデータを貯められる環境が整ったことで、「これからはデータをきちんと活用しないといけない」という議論が生じました。他の部署や企業ではデータを使ってどんなことをしているのかを注視するようにもなっています。こういう意識の変容も、今回のプロジェクトの大きな成果だと考えています。

石居氏:未完成とはいえ、今回少なくとも、研究者が実験データをデータベースに格納する道筋はできあがりました。今後、社内の他の研究チームに横展開する予定もあります。これにより、さらに多くのデータが蓄積され、解析業務の効率化や、エンドユーザに向けて新たな価値を提供できる可能性も高まります。さらにその先には、MIの実施やAI技術の活用も可能になるでしょう。そうした未来を1日も早く実現したいですね。

――最後に、NECのお二人にプロジェクトの振り返りをお願いできますか。

遠藤:旭化成・機能性コーティング事業部の皆さんは、最初から最後まで「プロフェッショナルだった」という印象です。スタートの段階で「社内同士も含め、お互いに『さん』づけで呼び合いましょう。皆で一つのチームですから」とご提案いただきました。そこで一つ気持ちが高まったのを覚えています。プロジェクト中も、互いに忍耐力と敬意を持ち、徹底的に話し合うことができました。そこが今回成功を勝ち得た大きなポイントだと考えています。

今後私たちは「NEC先端技術コンサルティングサービス」を、化学分野以外のさまざまな分野にも展開いたします。どの分野のお客様に対しても、今回のプロジェクトのように真摯に向き合い、全力で支援させていただきたいと思っています。

小比賀:印象に残ったのは、やはりプロジェクトメンバーの皆さんの積極的で熱意のある姿勢です。私としても非常に楽しい時間でした。内製化のご支援は、簡単過ぎても難し過ぎてもダメで、バランスが大事です。今回その点をご評価いただけたことも嬉しかったですね。これから内製化に取り組もうと考えている企業・団体のご担当者様も、ぜひお気軽にお声がけいただければと思います。