“人”と“想い”が交錯するところに「共創」が生まれる

~多様な視点で挑む関西地域を元気にするコミュニティ~

いかに共創を通して新しい価値を創出するか――。これは多くの企業にとって重要な経営テーマだといえるだろう。多様な視点を取り込んだ新しい事業の創出に向け、NECでも業種の垣根を超えた共創活動を促すコミュニティを推進している。「NEC 関西地域共創プログラム(※)」はその1つだ。関西で開催している、異業種企業による共創への取り組みで、これまでに3つの個別テーマに沿ったワーキンググループ(以下、WG)による活動が活発に展開されている。各WGでそれぞれのテーマに取り組む4人のメンバーが意見交換会を行い、社外の多様な人とつながることの意義と、今後の活動に対する抱負について語りあった。

- ※ 参加メンバー同士のコミュニケーションを通じて新たな価値の共創を促すBluStellar(ブルーステラ) Communitiesの活動テーマの1つ

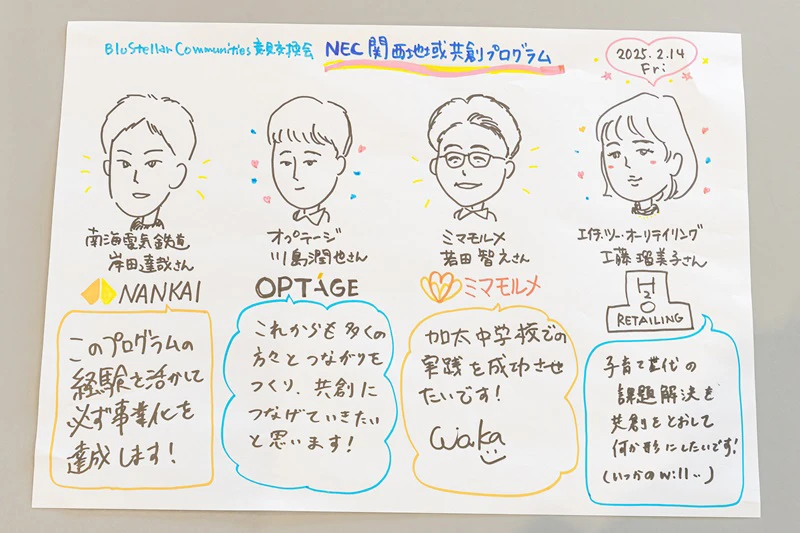

SPEAKER 話し手

南海電気鉄道株式会社

岸田 達哉 氏

イノベーション推進部

係長

株式会社オプテージ

川島 潤也 氏

サービス開発部

株式会社ミマモルメ

若田 智之 氏

教育事業部 事業部長

エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社

工藤 瑠美子 氏

経営企画室

社外コミュニティに参加することで視野を広げたい

NEC:本日ご参加いただいたメンバーの皆様は、勤務先はもちろん業界・業種も異なります。まずはこのプログラムへの参加のきっかけや、どのような期待を抱いているのかについてお聞かせください。

岸田氏(南海電気鉄道):私は、ものづくり企業がマーケティングのために行う「モニター調査」を新規事業として立ち上げようとしました。当社のアセットを活かして駅やオフィス、商業施設のオープンスペースに新製品の展示ブースなどを設置して通りがかった方に調査を行えば、これまでの調査より本音に近い声を拾うことができると考えたからです。

しかし実際にアンケートやインタビューをしてみると、聞き出した回答が消費者の本心なのかどうか確証を持てないところがあり、事業開発の過程で行き詰まりを覚えるようになりました。状況を打破できずに困っていたところ、NEC 関西地域共創プログラムにいろいろな業界のメンバーで構成されるWGがあることを知り、新しいアイデアを見つけるための糸口を得られればという思いで参加しました。

イノベーション推進部 係長

岸田 達哉 氏

川島氏(オプテージ):私が所属する「地域活性化WG」では、観光や漁業が盛んでありながら、近年は高齢化や過疎化に悩む和歌山市の加太エリアを題材として、地域再生モデルのつくり方を検討しています。

このWGに参加したきっかけは、勤務先で新規サービスを開発する部署に異動したこと。部署の上司が以前からこのプログラムに参加しており、社外のさまざまな人と協力しながら共創に取り組めると聞いて興味を持ちました。また、ここでの経験を新しい部署での仕事に役立てられるのではないかと感じたことも理由の1つです。

サービス開発部

川島 潤也 氏

若田氏(ミマモルメ):私も川島さんと同じく地域活性化WGのメンバーです。自分が勤める会社では、子どもの登下校を保護者に通知する見守りサービスや、ロボットプログラミング教室などを運営しています。このように事業のメインターゲットが小・中学生であることから、少し偏りのある領域で仕事をしているなという感覚がありました。普段交流する機会のない人と接することで視野を広げられればと考えたのが、このWGに参加した理由です。

教育事業部 事業部長

若田 智之 氏

工藤氏(エイチ・ツー・オー リテイリング):百貨店で婦人服バイヤーをしていた私は、自社グループの持株会社に出向しました。その出向先にNEC 関西地域共創プログラムに参加していたメンバーがいて、その人から紹介を受けたのが参加したきっかけです。関西の活性化に貢献でき、かつ自分の成長にもつながるような活動を何かしたいと考えていた私にとって、社外のコミュニティに身を置くことで刺激を受けられそうなことが魅力でした。

WGでは、関西圏にお住まいの方や関西圏を訪問された方が顔認証を使ってスマートな買い物体験をできるようにすることを検討しており、自社の小売事業にフィードバックできる知見を得られることへの期待もありました。

経営企画室

工藤 瑠美子 氏

「インプット」と「アウトプット」をバランスよく行える

NEC:日々の業務とは異なり、多様な業界・業種のメンバーと共に活動することには、どんな意義があると思いますか。

若田氏(ミマモルメ):地域活性化WGでは、加太エリアの観光と漁業を持続させる人材育成に向け、地元の小・中学生が地場産業について学べる仕組みを構築しようとしています。結果的にWGでも小・中学生への教育にかかわることになったのですが、異業種で進めるプロジェクトだけに新しい視点や気付きも得られましたし、まさに自分が本領を発揮できる部分だと意欲も掻き立てられました。

初めは自社の教育コンテンツを少しアレンジすれば転用できるのではないかと思いましたが、加太エリアの小・中学生は人数が少ないためそれは難しい。そこで地域が置かれた状況と直面している課題を改めて把握するところから取り組みを始めました。会社にいるだけではそうした経験はなかなかできません。特に地域の子どもたちや漁業関係者などにヒアリングをする作業は、私にとって非常に新鮮で楽しいものでした。

川島氏(オプテージ):当初は地域活性化というテーマに対して明確にこれがやりたいというものがあったわけではありませんでした。「地域をよくしたい」という動機から始まったWGでしたがメンバーに地元が加太の方がいたことから「加太エリアをよくしたい」となり、さまざまな業種のメンバーと議論を重ねるうちに、だんだんと明確な取り組みイメージが持てるようになりました。個別のWGが最終的に活動の成果をまとめて発信する「アウトプット」の場だとすれば、社会課題のとらえ方や、それを解決に導く最新テクノロジーに触れられる「インプット」の機会も用意されており、両者がバランスよく配された学びの場所となっているのもこのコミュニティのよさだと思います。

工藤氏(エイチ・ツー・オー リテイリング):WGでさまざまな経験や知見を持つ方たちと意見を交わしながら目標に向かって共創していくことで、視野が広がるとともに視座も高まり、自分を成長させてくれる大きな原動力になった気がします。

岸田氏(南海電気鉄道):私のWGには日ごろあまり接点のない金融機関やNECの方もいて、自分にはない視点や自社にはない技術に触れることが、新規事業計画のブラッシュアップに大いに役立っています。この事業の価値を高めるには、クライアントとなるB to Cのメーカーがモニター調査にどんなことを望むかを深く理解しなければなりません。そのためにヒアリングさせてもらう企業を探すのにも難航していたのですが、金融機関のメンバーの方から、つながりのある企業を紹介していただくことができました。

自社のリソースだけではできることに限りがありますが、社外の人とつながりを持ち、そのネットワークを活用させてもらうことができれば、ビジネスの可能性が大きく広がるのだということを痛感しました。

人と人が結びつくところに「共創」が生まれる

NEC:このコミュニティ活動の最大の目的は、異業種のメンバー同士をつなげて共創を促すことにあります。その具体的なエピソードがあればご紹介ください。

岸田氏(南海電気鉄道):私が興そうとしていた「モニター調査」という新規事業の課題は、「消費者の本当の気持ちを確実に聞き出せるとは限らない」ということでした。アンケートやインタビューでは対象となる商品を「すごくいい」と評価しても、実際には購入に至らないケースが多いのです。

この問題を解決する方法の1つとしてNECのメンバーから紹介され、WGで活用を進めていたのが「感情分析ソリューション」というNECが取り扱っている先端テクノロジーです。カメラで取得した対象者の画像から、微細に変化する表情筋の動きをAIで解析することで真の感情を推定するもので、これをモニター調査に用いれば、アンケートやインタビューでの「回答の本気度」をこれまでよりずっと精度高く推し量れます。まさに私が探し求めていた画期的な手段であり、このWGに参加したからこそ出会うことができたものだと思っています。

工藤氏(エイチ・ツー・オー リテイリング):私の会社には、新市場や新事業モデルを探索するためのスピリッツ・着想・スキル・行動力を学ぶ「H2O未来探索塾」という若手育成プログラムがあります。そのメンバーでもある私は、教育関連の事業を検討していました。

そこで教育分野に明るい人に話を聞きたいと考えたときに思い出したのが、WGは異なるもののNEC 関西地域共創プログラムのイベントを通じて顔見知りになっていた若田さんです。ご相談したところ、期待どおりに利用者の視点からの課題を挙げてもらったり、ロボットプログラミング教室を見学したりと、多くのサポートをいただけました。

若田氏(ミマモルメ):私の方も、新たなビジネスに発展する可能性のあるお話をいただいて感謝しています。私の会社と工藤さんの会社は同一の企業グループ(阪急阪神東宝グループ)に属していながら、私と工藤さんは面識がありませんでした。このコミュニティが「人と人を結びつける場」ということを本当に実感させられます。

川島氏(オプテージ):私はまだ共創ビジネスを企画するところまでは至っていないのですが、WGでの活動を重ねるにつれて、よくぞこれほど多方面の専門知識をお持ちの方たちが集まったものだという思いを強くしています。地域活性化WGにはまちづくりそのものを本業にされているメンバーもいれば、若田さんのように「見守り」や「教育」の軸から参加される方もいて、それだけに取り組みが本当に多層的です。

このWGに参加した当初は、「地域活性化=何かイベントを開いて盛り上げること」くらいにイメージしていたのですが、そんな単純なものではないことがよくわかりました。これまでの活動を通じて、地域の課題に見合った教育コンテンツを構築するめどが立ちましたが、これはどこか1社の力だけでは成し得ず、いろいろな立場の人が知見や経験を持ち寄るこうしたコミュニティでなければ実現できなかっただろうと思います。

得られた学びや気付きを具体的な成果に結実させる

NEC:今後のWGにおける活動や皆さんの会社での業務に対して、どんな展望を抱いていますか。

工藤氏(エイチ・ツー・オー リテイリング):実際に体験することにより先進技術への理解促進を図り、顔認証技術の効果的な活用方法について模索することを目的に、従業員向けの体験会を実施しました。

これを起点として、将来お客様の買い物体験にも応用することで、関西圏経済の活性化に役立てればと思っています。顔認証に限らず、今後もさまざまな人との交流を通じて新たな共創の種をどんどん見つけるつもりです。

岸田氏(南海電気鉄道):このプログラムで多くのアイデアやノウハウ、人的ネットワークを得ることができました。今は改めて新しい事業を練っているところですが、そういた経験を糧に必ずや軌道に乗せたいと思っています。

有志メンバーが個別のテーマで取り組むWGでは、より実践的に共創に取り組むことができる。

川島氏(オプテージ):私たちは観光と漁業で成り立つ加太エリアの地域再生モデルを構築していますが、今後は主要産業が農業やものづくりといった異なる産業の地域でもこのモデルを適用できるのかを検証したいと考えています。

若田氏(ミマモルメ):川島さんがおっしゃるように、将来的に地元産業教育プログラムを別の地域にも適用できるモデルとして横展開できるようにするのが、私たちのWGの最終的な目標です。地域の持続性維持に貢献するプログラムとしてどれだけ汎用性を与えられるか、引き続き追究していくつもりです。

NEC:これからもNEC 関西地域共創プログラムの活動からより多くの共創が生まれるよう、私たちも最大限のサポートをさせていただきます。本日はお忙しい中、ありがとうございました。