NECがオープンイノベーションを強化! 三つの発表から“本気度”を見る「NEC Open Innovation Night」レポート

2025年2月28日、NEC本社の共創スペース「Innovation-Hub」で開催された「NEC Open Innovation Night 〜仕掛けよう、未来。」は、オープンイノベーションにおけるNECの“本気度”を示すイベントとなった。海底から宇宙まで幅広い事業領域・技術を有するNECが、日本の企業が従来から抱えている「自前主義」や「一社一様」の文化を脱し、いかに外部との共創を加速させていくのか。その意欲と仕組みが明らかになったのだ。

この夜に、いったい何が起きたのか?

この日、会場にはNEC社内外から約100名が集まり、トークセッションや懇親会に参加した。大企業の新規事業開発担当者やベンチャーキャピタル(VC)関係者を招き、NECとの連携の可能性を感じてもらう時間となった。

まずは、本イベントでおこなわれた「三つの発表」を交え、ダイジェストで紹介しよう。

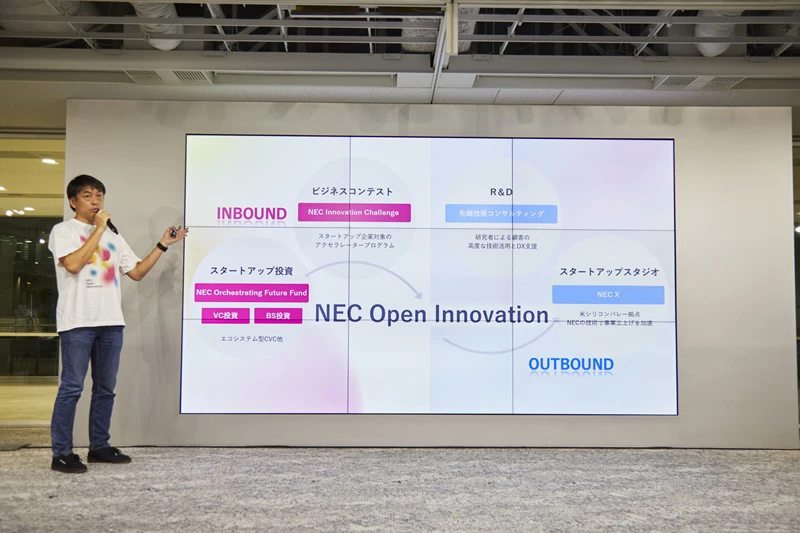

一つ目の発表として、NECによるオープンイノベーション推進の戦略をNEC事業開発統括部長の松田尚久がプレゼンテーション。これまでの主要実績に加え、「インバウンド型」と「アウトバウンド型」の両輪で推し進める全体像を強調した。

事業開発統括部長

松田 尚久

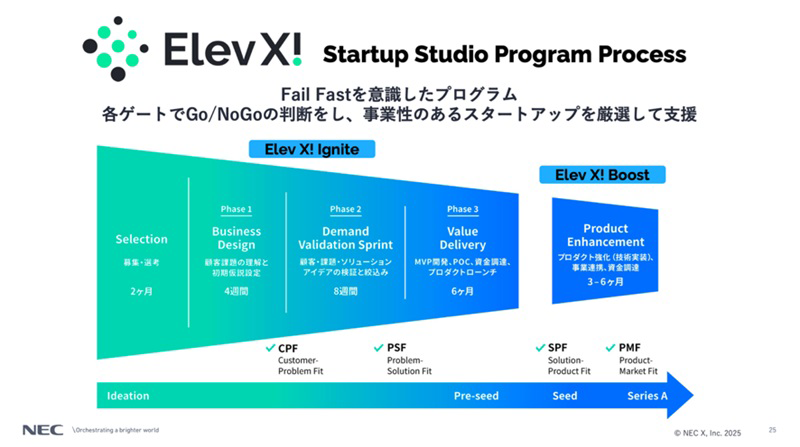

また、アメリカ・シリコンバレーでNECの先端技術を核としたオープンイノベーション事業化を手掛けるNEC X, Inc.(以下、NEC X)より松本眞太郎President&CEOも来日。「客員起業家」を採用し、6〜9か月の事業開発プログラムを提供することにより、事業性のあるスタートアップを厳選して支援する取り組みが評価されている。

President&CEO

松本 眞太郎

さらに、スタートアップやイノベーションの「本場」でもあるアメリカで磨いた仕組みや知見を、日本でも展開することを発表。2025年夏にはNEC Xの日本版となる「NEC X Tokyo(仮称)」がオープンする予定だ。

事業開発統括部 ディレクター

藤村 広祐

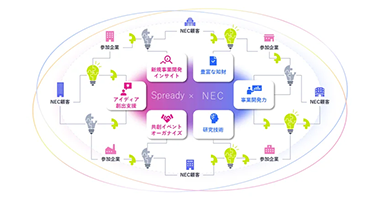

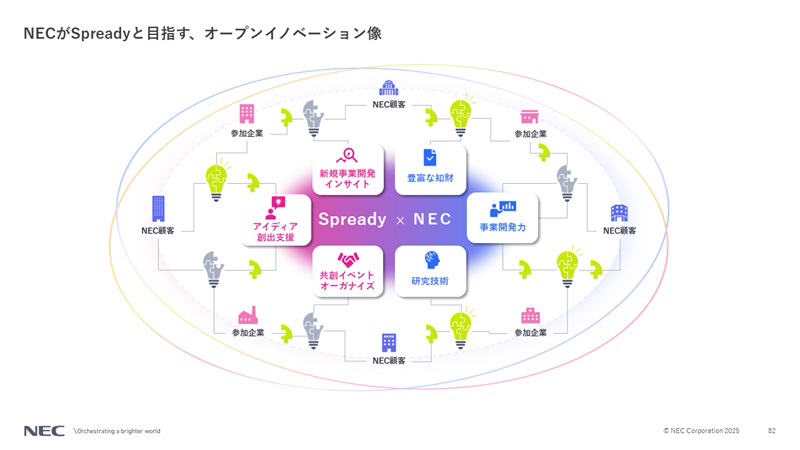

まさにイベントにあわせて発表されたのが、新規事業開発プラットフォームを提供するSpready(スプレディ)とNECの資本提携。Spready代表取締役の佐古雅亮氏を交えたトークセッションで、両社が目指すオープンイノベーション像のイメージを共有した。

そして、「三つの発表」に留まらず、他社との協業を模索するオープンイノベーションを謳うイベントにふさわしい印象的なシーンもあった。トークセッションには、長年の「ライバル」でもある富士通株式会社より戦略アライアンス本部シニアディレクター/富士通アクセラレーター代表の浮田博文氏も参加。

トークの中ではNEC単独だけではなく、日本のオープンイノベーション活性化のための前向きな姿勢が示された。そして、二社でコラボレーションを実現していく企画が決定。その第一歩としてお互いのスタッフTシャツを交換し、握手を交わした。

それでは、以下にイベントの詳細をレポートしていこう。

NECのオープンイノベーション戦略を形づくる「両輪」

司会の一翼を担ったNEC BluStellar Missionaryの野口圭が、イベント開始早々に述べた熱意に、この日の展望が表れていたといえるだろう。

「2025年2月28日、本気でこの日を、われわれは日本のオープンイノベーションのターニングポイントにしたい!と願っています。NECの取り組みだけでなく、みなさんと何を切り開こうとしているのか。それを重点的にお送りできればと思います」

BluStellar Missionary

野口 圭

その言葉に背中を押されるように登場したのが、NEC事業開発統括部の松田尚久だ。設立以来、NECではイノベーションを追求し続けてきたが、新規事業開発専門の組織による取り組みが2013年頃にスタート。当初は「ビジネスユニットでのアイデアを新規事業開発チームが加速させる」モデルだったという。

しかし、成果が限定的だったため、2018年頃から「NECの技術を用いて、新規事業開発チーム自らが事業を開発する」モデルへと転換。これまでの主な実績としては大きく3点が挙げられた。

- 新規事業領域へのチャレンジ:農業支援ソリューション「CropScope」、個人向け金融サービス「Shines」

- AIを活用した新たな価値提供:AIによるワクチン設計を手掛ける「AI創薬」、先端技術コンサルティングをおこなう「マテリアルズ・インフォマティクス」

- カーブアウトによる事業活動:シリコンバレーを拠点にデータ分析自動化ツールを提供する「dotData」、日本を拠点にする「BiTQuark」「Intent Exchange」「hootfolio」

それらの歴史を踏まえて今回発表されたのが、この日のイベントタイトルにも冠されたオープンイノベーション体系「NEC Open Innovation」である。NECが起こすオープンイノベーションは、主に以下2つのアプローチに整理される。

-

- インバウンド型:社外の技術をNECに取り込み活用する

- - スタートアップへの投資(エコシステム型CVC「NEC Orchestrating Future Fund」、VC投資、BS投資)

- - ビジネスコンテスト(「NEC Innovation Challenge」)

-

- アウトバウンド型:NECの技術・アセットを外部に提供する

- - 先端技術コンサルティング(研究者が顧客の技術課題とDXを伴走支援)

- - スタートアップスタジオ(NECの技術で事業立上げを加速する「NEC X」)

「インバウンド型」では、「NEC Orchestrating Future Fund」を通じて、5G / 6G、スマートシティ、DX、ヘルスケア・ライフサイエンス、デジタル・ガバメント/デジタル・ファイナンス、カーボンニュートラルという6つの重点領域に投資を注力。ファンド設立3年目でNECを含む6社より約200億円規模を調達し、すでに9社へ出資済みだ。スタートアップへの投資を通じた共創・エコシステムの形成を志向している。

さらに、新規事業開発に向けて「VC投資」と「BS投資」も活用。先端動向の把握やポートフォリオに挙がるスタートアップの紹介などを主目的とするVC投資では、グローバルVCへLP出資。また、新規事業創出や技術・先端動向理解、R&D連携を主目的とするBS投資も推進し、この日に発表されたSpreadyへの出資もこの一部である。

「NEC Innovation Challenge」と冠したビジネスコンテストも積極的に開催している。グローバルスタートアップとの共創を軸にしたアクセラレータープログラムを実施し、業界を越えたオープンイノベーションを模索。2022年度と比較し、応募件数は倍増(312件→708件)し、協賛企業も9社へ増加。2024年度は、工場やプラントで活用される3Dツールを展開するカナダのPrevu3D Inc.、海藻ベースのバイオコーティング材開発を手掛けるイタリアのAlgae Scope Ltd.との連携が決まった。

もう一方のアプローチである「アウトバウンド型」で、特にユニークな取り組みとして松田が強調したのが「NEC X」である。シリコンバレーに拠点を構え、NECの技術を活用したスタートアップ育成をエクイティ獲得と引き換えにおこなうモデルだ。

シリコンバレーの知見を日本へ! 「NEC X Tokyo」2025年始動

ここで、NEC XのPresident&CEOである松本眞太郎に登壇のバトンが渡された。2018年にシリコンバレーで設立されたNEC Xは、国際的な技術革新や優れた成果を表彰する「Global Business Tech Awards」で「Best Tech Incubator/Accelerator」に選ばれるなど、外部からの評価も高い。

NEC Xの特徴は、シリコンバレーで現地の起業家と共にスタートアップを立ち上げ、そこにNECの研究技術を埋め込んでいくアプローチだ。半年に一度開催される「Elev X! Ignite」プログラムは半数以上がリファラル(紹介)による応募で、その数は直近2年で411件と倍増。ヘルスケア、DX、フィンテックなどさまざまな分野からスタートアップが集まっている。

注目すべき点として、アイデア段階の応募は少なく、すでにプロトタイプやパイロットユーザーを持つスタートアップが多数を占めているという。これは「プロトタイプ作成コストが下がった」結果だと松本は分析する。

成功事例として、NECの電波検知技術を活用した「Flyhound」が紹介された。小型の基地局機能をドローンに搭載し、遭難者の携帯電話を検知するソリューションで、NEC欧州研究所の研究者がCTOとして参画するほどの熱意を持って取り組まれている。また、生成AIによるマーケティングコンテンツの最適化をおこなう「Qualitative Intelligence(QI)」も紹介されたが、こちらはNECの自然言語解析技術を実装している。

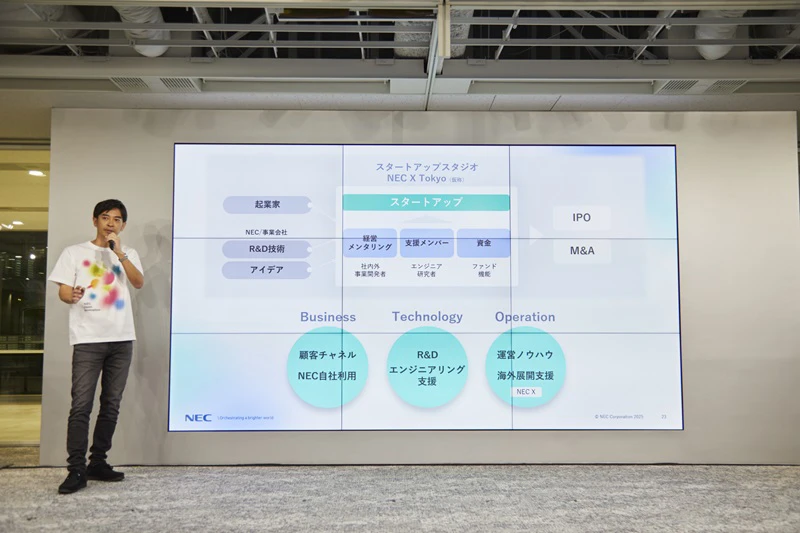

そして、本イベントのハイライトともなったのが、NEC Xの日本版に位置づけられるスタートアップスタジオ「NEC X Tokyo(仮称)」の設立発表だ。NEC事業開発統括部のディレクター藤村広祐によれば、日本版には三つの特徴がある。

- ビジネス面:NECの顧客チャネル活用と社員10万人の自社利用

- テクノロジー面:エンジニアリング支援だけでなく研究者自身が伴走

- オペレーション面:シリコンバレーでの150社育成ノウハウと海外進出支援

これらの特徴により、NECが持つ技術と日本の起業家をマッチングさせ、グローバル展開も視野に入れたスタートアップ創出を目指すことが宣言された。

NECとSpreadyが資本提携。強みを生かした新規事業創出へ

イベント当日に発表され、ホットなトピックとなったのがNECとSpreadyの資本提携である。パネルディスカッションに参加したSpready代表の佐古氏は、最近の新規事業開発トレンドとして「社内ベンチャー制度やオープンイノベーションに取り組む企業の比率が減少し、自社アセット活用へのアプローチが増加している」と分析。これは政府がオープンイノベーション元年を打ち出した2015年から10年近く続いたオープンイノベーション施策の検証期に入ったことを示唆している。

代表取締役

佐古 雅亮氏

Spreadyは新規事業検証に活用できるユーザーインタビュープラットフォーム「Spready」と、生成AIを活用したアイデア創出クラウドサービス「HASSAN」を提供し、新しい「日本型イノベーション」を生み出すために事例の創出に取り組んでいる。直近2年間で製造業のクライアントが急増し、名古屋にも拠点を構えるようになったという。

NEC事業開発統括部のディレクター濱部宗之は連携の背景として「事業開発のスピードと質を上げること」「新たな価値創造」を挙げる。「Spreadyは多くのインサイトを持ち、NECは手段(技術)を持つ」という相互補完的な関係を構築し、境目なく協業を進める姿勢が示された。

事業開発統括部 ディレクター

濱部 宗之

佐古氏は「会社としても産業としても、イノベーションはどれだけ社会実装できるかが肝。社会実装力が弱いケースが多いので、NECと一緒になって実現したい」と意気込みを語った。

NECと富士通が固い握手を交わす。「日本全体で盛り上げる」

もう一つのパネルディスカッションでは、前述のNEC・松田に加え、富士通戦略アライアンス本部シニアディレクター/富士通アクセラレーター代表の浮田博文氏、NECがVC投資で連携するCarbide VenturesのGeneral Partnerを務める芳川裕誠氏が登壇。芳川氏はアメリカで成功した日本生まれのテクノロジー企業として名高いTreasure Dataの創業者であり、ベンチャー投資家としても熱心に活動を続けている。

General Partner

芳川 裕誠氏

VCの視点から芳川氏は「いくらテクノロジーが優れていても、大企業は0から1を生むのが苦手」と指摘。その苦手を超えるためには新規事業開発や初期顧客獲得のアウトソースが有効な手段であり、世界中に広がる顧客基盤こそが大企業の強みだと述べた。

富士通の浮田氏はオープンイノベーションについて「富士通とNECがライバル視し合っている場合ではない。手を組むときは組む。日本企業全体で盛り上げることがポイント」と強調。NECの松田氏も「NECの技術だけでなく、他の企業の技術も一緒に取り込んで活用することが日本のためになる」と共感を示した。

戦略アライアンス本部

シニアディレクター

富士通アクセラレーター代表

浮田 博文氏

知財活用についても議論が交わされ、松田は「NECでは研究所、新規事業、知財が同じユニットにある。各部門の距離感を縮め、活用のサイクルを回すのが重要」と述べた。さらに、イノベーター人材の育成・獲得の論点では、浮田氏はバブソン大学と連携した企業家マインド教育プログラムや社内SNSの活用を紹介。松田は「新規事業開発の経験だけでなく、既存事業の経験も大きな強みとなる。多様な人材と流動性がポテンシャルになる」と強調した。

芳川氏は「日本では理系トップ人材はNECや富士通を志望する。彼らに“イノベーター魂”をインプットする社会的意義は大きい」と指摘し、「NEC出身者」のスタートアップ創業者が増えることへの期待を示した。

セッションの最後には、会場の拍手の多さでいくつかのアイデアの共同開催がNECと富士通の代表者間で即決され、固い握手が交わされた。まさに、日本のオープンイノベーション活性化に向けた一歩となった。

仕掛けよう、未来。NECのオープンイノベーションは次なるフェーズへ

イベント中、松田は「NEC Open Innovation」のキービジュアルの色合いが、NECのコーポレートカラーである青だけでなく、暖色を含む色を織り交ぜていることに言及した。それは「NEC社内だけにはない、多様なものを創り出していく」という意思表示だという。

「仕掛けよう、未来。」をキーメッセージとして掲げ、NECは日本企業において従来から続いている「自前主義」「一社一様でつくっていく文化」から脱却し、パートナーや参加者全員が「未来をつくる当事者」となり、NECだけでなく、日本全体の新規事業を盛り上げていく姿勢を改めて示した。

今回のイベントでは参加者同士の活発な交流も生まれた。体験ブースによる技術展示やイベント後の懇親会も盛況で、オープンイノベーション強化に向けた熱意が感じられる場となった。

NECが示したインバウンドとアウトバウンドの両輪での新規事業開発モデル、シリコンバレーで培ったNEC Xの知見を生かした「NEC X Tokyo」の設立、そしてSpreadyとの資本提携による新規事業創出サポート。これらの取り組みを通じて、NECのオープンイノベーション戦略は新たなフェーズに入ったといえるだろう。

取材・執筆:長谷川賢人 撮影:鈴木渉 編集:竹中万季