ウェルビーイング3.0とは? 産官学×デジタルがもたらす新たな幸福のカタチ

一人ひとりがより良く働き、心身ともに豊かに暮らす――。ウェルビーイングな社会を目指して、行政のみならず企業や大学などが一丸となって変革を進めている。この実現に欠かせないテクノロジーがデジタルである。しかし、デジタル一辺倒では多様な価値観に対応することは難しい。政府が目指す今後のデジタル社会の展望も踏まえ、産官学それぞれの視点から、ウェルビーイングとそれを支えるソーシャルデザインの“未来”について考えてみたい。

SPEAKER 話し手

叡啓大学

保井 俊之氏

ソーシャルシステムデザイン学部 学部長・教授

兼 慶應義塾大学大学院システムデザインマネジメント研究科(SDM)特別招聘教授

デジタル庁

蓮井 智哉氏

戦略・組織グループ 審議官

NEC

桑原 義幸

官公ソリューション事業部門 エグゼクティブストラテジスト

ウェルビーイングはデジタル社会の必須要素

――ウェルビーイングの注目度が高まっています。そもそも、なぜウェルビーイングが重要なのでしょうか。

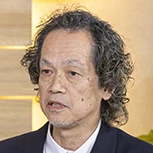

保井氏(叡啓大学):ウェルビーイングのキーワードは「はつらつ」「ウキウキ」「ワクワク」。肉体的、精神的、社会的にすべてが満たされた状態のことです(図1)。

人がより良く生きるためには経済的豊かさだけでなく、肉体的、精神的、社会的に充足していることが重要との考えから、ウェルビーイングの関心が高まっています。私は主にウェルビーイングテック、すなわちウェルビーイングをデジタルで実現するソーシャルデザインについて大学で研究しています。

ウェルビーイングの概念は古くからありますが、今は「ウェルビーイング3.0」の時代といわれます。個人から集団、そして社会のウェルビーイングを目指すフェーズに移ってきているのです。

ソーシャルシステムデザイン学部 学部長・教授

兼 慶應義塾大学大学院システムデザインマネジメント研究科(SDM)特別招聘教授

保井 俊之氏

桑原(NEC):社会基盤や生活基盤をつくるためには、人の気持ちに寄り添うことが大切です。これはデジタル社会を考える上で、重要なヒントになります。

私は、前職で広島県CIOとして行政DXと未来の広島県の実現に向けた政策の立案に携わってきました。その際、コンセプトとして掲げたのが「究極のアナログサービス」です。これは、デジタルができることはデジタルに任せ、どうしてもデジタルでできないことを人の気持ちに寄り添って提供すること。少子高齢化の中、新しい価値を創造していくには、デジタルとウェルビーイングは重要なキーワードといえるでしょう。

――政府もウェルビーイングの実現に力を入れていますね。

蓮井氏(デジタル庁):日本政府は「デジタルの活用により、一人ひとりのニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せを実現できる社会」を目指しています。ウェルビーイングはそのための重要な指標です。

これまでウェルビーイングの議論は欧米主導で進められてきましたが、2019年ごろから、日本発の新たな概念「調和と協調(Balance and Harmony)」も追加すべきとの主張を世界の論壇に対して訴えています。日本では利他性、協働性、社会貢献意識など、人とのつながり・関係性に基づく協調的要素が人々のウェルビーイングにとって重要な意味を有しているからです。

この主張が世界的にも次第に受け入れられつつあります。2024年の日本の世界幸福度ランキングは51位。決して高くはないですが、2020年の62位から大きくランクアップしました。

戦略・組織グループ 審議官

蓮井 智哉氏

デジタルで人や地域をつなぎ、チームをつくる

――ウェルビーイングにはその人が感じる主観的指標と、社会や地域コミュニティなどの客観的指標があります。総合的にウェルビーイングを判断するためには、両方の視点を併せ持つことが重要ですね。

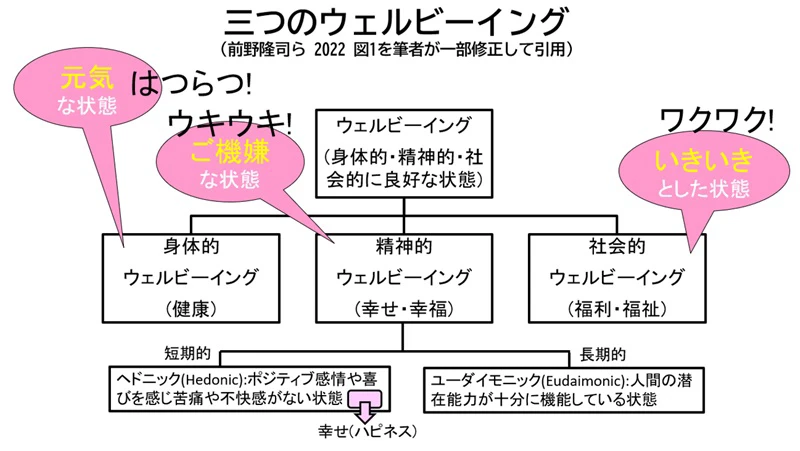

蓮井氏:その通りです。そこでデジタル庁では主観的指標と客観的指標から構成される「地域幸福度指標」の作成を進めています(図2)。24の因子で構成される指標の計測結果をレーダーチャート形式で表し、それぞれの地域の多様な性格を視覚的に表示します。基本的なデータやアンケート調査票など、指標の分析に必要となる基本的なツールはデジタル庁から提供します。

これはランク付けが目的ではありません。自分たちの地域の現状を理解してもらい、「ウェルビーイングを高めるためにどうすべきか」「何が必要か」を議論してもらうのが狙いです。

桑原:広島県で仕事をしている時、よく議論になったのが東名阪の大都市と何をどう比べればいいのかということです。

例えば、社会インフラや医療・教育の充実度は大都市の方が圧倒的に高い。でも、それだけでウェルビーイングが高いとはいえません。地方都市には地方都市ならではの良さがある。自然環境が豊かで、静かな生活が送れるし、地域コミュニティも密接です。

足りないから劣っているのではなく、足りないものをどう充実させていくか。地域幸福度指標はその手立てを考えるきっかけになりますね。

官公ソリューション事業部門 エグゼクティブストラテジスト

桑原 義幸

保井氏:桑原さんの視点はとても重要だと思います。大都市か地方都市か、二者択一で決める必要はないはず。関係人口という言葉もありますね。地方に住みながら都会とつながり、仕事をしたりイベントに参加したりする。あるいはその逆のこともデジタルを使えば可能です。デジタルは人と人をつなぎ、その距離を縮める。ソーシャルデザインを考える上でも重要なテクノロジーです。

――ウェルビーイングの実現に向けて人材も重要となります。社会全体をデザインする。ソーシャルデザインを担う人材にはどんなスキルが求められるのでしょうか。

保井氏:AIの活用が広がっていけば、多くの仕事の自動化・省力化が進みます。その時、人はどうするのか。AIを活用しながら、人は人にしかできないこと、すなわち問いを立て、未来を予測し、イノベーションを起こすという、価値を発揮することが、ますます大切になるでしょう。

蓮井氏:私も同感です。人口減少が進む中、桑原さんがおっしゃったように、デジタルでできることはデジタルに任せて、人にしかできないことは人がやる。デジタルもわかっていて、どこをアナログでやるべきかも仕分けることができる。AI技術者はもちろん大事ですが、AIを使って何ができるのかを考え実践していく。そういう人材が求められていると思います。

保井氏:デジタルは人や地域をつなぐ有力なツールになりますが、つなぐだけでなく、チームになることが重要です。グループは同じ思いを持った人たちの集まりですが、チームには共通の目標があり、役割分担がある。そこに学びが生まれます。

ウェルビーイングの形はさまざまで、これが正解というものはありません。学んだことを実践していく中で、正解を見つけていくしかありません。デジタルで人や地域をつなぎ、チームをつくる。大学はそのためのつなぐ、学ぶ、チームで実践する、の学修と実践のスパイラルの良きハブになれると考えており、今後はそういう取り組みにも力を入れていくつもりです。

アジャイルにチャレンジし施策をアップデートしていく

――桑原さんは広島県での経験から、産官学が連携する機会にも数多く立ち会ったのではないかと思います。産官学の連携において、どういった点に気を付けましたか。

桑原:広島県では自治体主導によるイノベーション支援のプラットフォーム事業「ひろしまサンドボックス」を2018年5月からスタートさせました。AI/IoT、ビッグデータなどの最新テクノロジーを活用し、広島県内の企業の新たな付加価値の創出や生産効率化を支援する取り組みです。

この取り組みでは2つのことを重視しました。1つは共通の目標を設定すること。例えば、市民の生活満足度を10%向上させるといったように、具体的で測定可能な共通指標で会話ができるようにしました。

もう1つはそれぞれの役割と期待値を明確化すること。産官学はそれぞれに担っている役割が違います。これを理解しておかないと、同じ方向を見ることができない。産官学がチームになるためには、この2点は非常に重要だと思います。

――ウェルビーイングなデジタル社会の実現に向けて、デジタル庁として考えていることはありますか。

蓮井氏:デジタル化のための政策に「アジャイル」を取り入れていきたい。日本では行政に対して完璧を求める傾向が強いですが、デジタル原則にもあるようにまずチャレンジして、現場からどんどんフィードバックを得て、修正していく。そうやって政策をアップデートしていくことも、これからの行政の在り方として必要なのではないかと考えています。

桑原:広島県では「フェイルファースト」という文化の浸透にも力を入れました。「まず失敗しなさい」という考え方です。失敗すれば学びが得られる。広島県の事業は後進に託しましたが、今もこの考えは県に根付いています。失敗して学ぶことが、産官学の長期的な信頼関係につながっていきます。そのことは私自身、身をもって実感しています。

実現した施策やサービスは県民・市民に体験してもらい、成功体験を早くみんなで共有することも大切ですね。そのためにアジャイルな開発は欠かせないと思います。社会自体もチャレンジを評価する文化に変わる必要がありますね。

――今後、ウェルビーイングは企業や社会を運営する上で不可欠なテーマとなりつつあります。ウェルビーイングの実現によって、ビジネスや暮らしはどう変わっていくのでしょうか。

保井氏:アメリカで行われた調査で興味深い結果が出ています。社員のウェルビーイング及びエンゲージメントすなわち仕事満足度と会社の利益には一定の相関が見られるというのです。つまり社員が幸せな会社は利益を上げている傾向が高い。ウェルビーイングを高めることは、会社の成長にもつながるというわけです。

私たちはコロナ禍を経験し、デジタル化によって働き方も大きく変わりました。その中でどうやってウェルビーイングを高めるか。誰のため、何のためのウェルビーイングかを真剣に考える必要があるでしょう。

蓮井氏:その指標として地域幸福度をぜひ活用していただきたい。ビジネスと地域幸福度は一見、関係ないように思えるかもしれませんが、ビジネスの先にはお客様、つまり地域で暮らす住民がいます。地域幸福度が上がれば、ビジネスにも好影響が期待できるのではないでしょうか。最近では、企業が情報開示する際にサステナビリティの視点が加わってきています。企業がサステナビリティの一環として地域に貢献する取り組みを測る指標としても使えると思います。

桑原:モノやサービスをつくって売るだけでなく、地域・社会のウェルビーイング、社員のウェルビーイングも同時に考えることが企業の社会的使命になりつつあります。

NECは「BluStellar」のビジネスにおいて、ウェルビーイングの観点を組み込んだ価値創造モデルの構築を進めています。社会価値創造をリードするバリュードライバーとして、NECはお客様と共に、誰もが幸福を実感できるウェルビーイングな社会の実現を目指していきます。

――本日は多様な視点からのご意見ありがとうございました。