RPAとは?特徴やメリット、各業界における活用事例を解説

2023.03.29更新

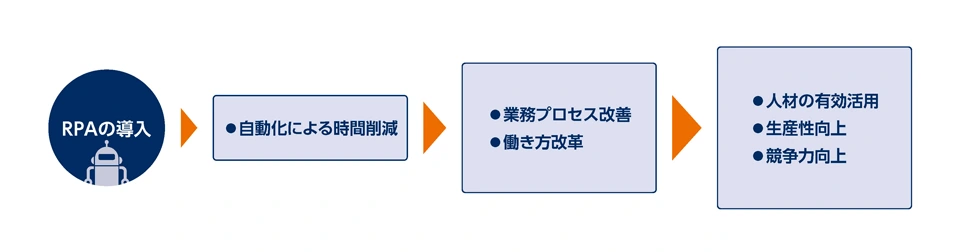

いま企業のIT部門だけでなく現場部門からも幅広く注目されているソフトウェアの筆頭と言えば、RPA(Robotic Process Automation)ではないでしょうか。RPAは単なるITのツールではなく、企業の関心事である現場の業務プロセス改善や従業員の働き方改革にかかわる有力なソリューションです。日本では大手企業を中心に導入が広がる一方、さまざまなニーズを取り込んで進化し続けており、中堅・中小企業を含めて広く浸透が進んでいます。

NECが提供する新たな働き方とビジネスを生み出す場所

「NEC デジタルワークプレイス」 とは

RPAとは?特徴と適用業務

RPAとは「ロボティックプロセスオートメーション(Robotic Process Automation)」の略称で、従来人間が行っていたデスクワークをルールエンジンやAI(人工知能)などの技術を備えたソフトウェアロボットが代行・自動化するのがその広義の概念です。狭義のRPAはルールに基づき定型化されたデスクワークをロボットが代行・自動化する概念であり、現在ではこちらの概念が一般的です。

またAIを活用したRPAが実用化されれば、従来の定型作業を処理することに加えて、状況に合わせて柔軟な判断が必要になる業務も適用対象になると考えられます。 しかし、AIによって柔軟な判断を行う技術は進歩していますが、多くの企業でRPAに適用し実用化されるまでには至っていません。 本稿では、先に述べた狭義のRPAを中心にご紹介いたします。

RPAを巡る企業のニーズ変化

RPAの導入が広がり始めた2017年ころはちょうど日本の生産年齢人口が減少局面に差し掛かる時期で、企業にとって人材リソースの有効活用や生産性の向上が大きな課題でした。競争力強化や市場環境の変化への取り組みも急務でした。地方の中堅・中小企業にとっては人手不足も深刻な問題である一方、国を挙げての働き方改革のムーブメントも台頭し、企業は根本的な対応を迫られるようになりました。

企業を取り巻くさまざまな事情はいまも変わらないどころか年を経るごとに深刻化しており、企業はデジタル活用によってより一段上の業務効率化を追求しようとしています。昨今のコロナ禍によって、ペーパーレス化も一層進み、企業の対外的なやり取りに残っていた紙も徐々にデジタルに置き換えられようとしています。企業活動のデジタル化が進むことで、RPAの活用によって自動化を図る機会もますます広がっていると言えます。

自動化による削減時間を多くしたり、人的ミスの防止によって作業品質を向上させたりすることは重要ですが、先進企業はRPA活用のゴールをもっと先に置いています。余剰時間を使って働き方改革を実践し、サービスの強化や新ビジネスの創出といったより付加価値の高い業務に人材をシフトさせるなど、新たな人材活用や先のビジネスを見据えた取り組みにつなげようとしているのです。

しかし、実際のところ多くの企業において、RPA活用はまだ一部の業務や部署に留まっており、隅々まで広く活用されているとは言いがたいのが現状です。ここに来て、企業がさらなるデジタル活用に力を注ごうとする中、RPAの利用拡大を図る動きに拍車がかかろうとしています。利用拡大にあたっては企業の現場重視の姿勢が顕著になり、現場で導入・活用のしやすいRPAツールを求めるニーズが高まっています。

RPAと他ツールやAIとの違い

RPAと他ツールの違いについて具体的に解説します。

RPAとマクロの違い

RPAとマクロでは、自動化できる対象範囲が異なります。

マクロとは複数の命令をまとめて実行するプログラムです。企業で利用される一般的なマクロは、ExcelのVBAやGAS(Google Apps Script)などで作成されたものです。これらは基本的に、ExcelであればMicrosoftが対応しているアプリケーションのみ、GASであればGoogleが対応しているアプリケーションのみしか操作できません。

一方、RPAはPCの画面操作に対応しているため、基幹システムを含めたさまざまなシステムやアプリケーションの操作が可能です。

RPAとAIツールの違い

AIは蓄積されたデータに基づき人間の思考プロセスと同じような情報処理を行う技術であり、AIツールとはそのAIの機能を備えたツールです。

一方RPAは、自動化する業務の動作や手順をあらかじめ指定しておくため、定められたルールどおりに厳密に処理をおこなうことに優れています。

対してAIツールは、ルールに基づかない柔軟な判断のもと自動で業務を実行するのが特徴的であり、AIツールと狭義のRPAでは処理を行う手順や手法が異なっています。

RPAツール導入のメリット

では、RPAツールを導入すると、どのようなメリットを得られるのでしょうか。

生産性の向上

定型作業をRPAで処理することで業務効率化・従業員の生産性向上につながります。これまで時間をかけて手動でおこなっていた作業も、一定定型化された業務内容であれば、RPAを用いて一気に簡略化できます。結果として、その分、重要な仕事に時間を投下できるようになるでしょう。

ヒューマンエラーの減少

人が行う作業にはヒューマンエラーがつきものです。一方、RPAのようなロボットは、指定した操作を迅速かつ正確に実行します。RPAを導入すればヒューマンエラーが少なくなり、スムーズな処理が可能となります。

労働力不足の緩和

RPAは人と違って24時間365日働くことができ、長時間稼働しても作業精度が落ちることはありません。従業員が働くことができない時間帯も稼働できるため、労働力不足の解消につながります。

働き方改革の推進

先述したメリットを享受できると、従業員の働きやすさが向上し、結果として働き方改革が推進されることも考えられます。膨大な業務と期日に追われミスがしやすくなるといった状態を、定型業務を削減したことにより避けることができるようになり、精神的な負担の軽減も見込めます。

RPAツール導入時の注意点

RPAツールの導入にはさまざまなメリットがありますが、同時に以下の点には注意する必要があります。

各社RPAツールをよく検討する

必要な機能の有無や価格、使いやすいUI(ユーザーインターフェース)かどうかなど、導入後の利用を考慮したRPAツールの検討を行いましょう。トライアルが可能なツールであれば導入前に操作感を確認してみるのがおすすめです。

RPAで解決したい課題を明確にする

RPAで作業を自動化するためには、解決したい具体的な課題や自動化したい業務を明確化させておくことが必要となります。闇雲にRPAツールを導入するのではなく、RPAを活用してどの作業を効率化したいのかを事前に明確にしておきましょう。解決したい課題を明確にしておくことは、導入すべきRPAツールの明確化にもつながります。

しかし、RPAのノウハウがないと具体的にどのような課題が解決可能なのかわからないこともあるでしょう。そのような場合には、RPAで効率化する業務の選定から支援してもらえるベンダーを選択するのも一つの手です。

サポート体制が整っているか

実際にRPAツールを使ってみると、ツールの設定方法がわからない、何が原因でエラーが発生しているかわからないなど、技術的に難しい場面も出てくるかと思います。そういったケースを想定し、「困った時に気軽に相談できる」「サポートが手厚い」など、サポート体制が整っているRPAツールを導入するのがおすすめです。

社内の教育体制を整える

RPAツールを導入する際は、社内にRPAに詳しい人材を増やしていくことが重要となります。すでにRPAに詳しい従業員がいれば良いですが、昨今の人材不足ではRPAに詳しい従業員を確保できない場合もあるでしょう。そのような場合には、既存の従業員にRPAの教育を行い、導入後も継続してRPAを活用していくための人材育成を行うことが大切です。

人材育成をしやすくするためにも、RPAツールの提供ベンダーに、RPA教育のメニューが充実しているか、トレーニングやFAQサイトなど自主学習のコンテンツが揃っているかなどを確認しておくと良いでしょう。

RPAの業界別活用事例-金融、医療、製造、公共

さて、実際の現場でどのようにRPAが使われているのか、最近の事例を含めて見ていきましょう。

金融

金融機関はマイナス金利政策や人口減少といった外部環境に対応し、フィンテックの活用などでサービス向上と新たな価値創出を急いでいます。例えば、奈良県の株式会社南都銀行様の事例記事を引用すると、「行員が、より付加価値の高い業務に注力するため、定型的な業務を素早く自動化できるしくみが必要だった」としてRPAを導入し、その結果「伝票入力・集計などに要していた時間が18分の1に――。人的ミスを未然に防ぎ、業務の品質も向上」という成果を挙げています。

医療

ここへ来て、働き方改革にアクセルを踏んでいるのは医療業界です。コロナ禍以前から医師の過重労働の常態化が問題視されており、2024年4月から段階的に医師の時間外労働に対する規制が始まります。いわゆる「医師の2024年問題」です。岡山県の倉敷中央病院様の事例記事によれば、同病院では「医療を支える医師、看護師の負担を減らす働き方改革を推進」するため、RPAによって「煩雑な転記作業の自動化で年960時間の業務時間の削減に成功」するに至りました。

製造

製造業の現場でもRPAは活用されています。愛知県にある株式会社アドヴィックス様の半田工場の事例記事では、同工場ではRPAによって「製造現場周辺の定型事務作業を自動化」しただけでなく、「ものづくりに直結するデータ活用の下地ができた」という成果が挙げられています。

公共

地方自治体では人口減少と共に慢性的な人手不足に悩み、住民サービスの維持・向上を図りながら長時間労働の解消に努めています。季節によって繁忙期が集中することが多いのも自治体業務の特徴であり、ここにRPAを適用する例が多く見られます。神戸市様や焼津市様のケースはまさにその代表例です。

RPAの最新動向と今後

上記の導入事例にも見られる通り、RPAは企業の現場部門にとって頼もしい存在として認識されるようになりました。現場の先進的な当事者たちの間では、内製化しやすいRPAを求める声が高まっています。これは、企業が現場業務の効率化という目標を真に達成するために、IT部門だけでなく、現場部門でもRPAを活用する取り組みを重視していることが背景にあると言えます。 RPAベンダーもいっそうユーザーフレンドリーなロボット構築環境の提供に努めるなど、こうした企業のニーズに応えています。

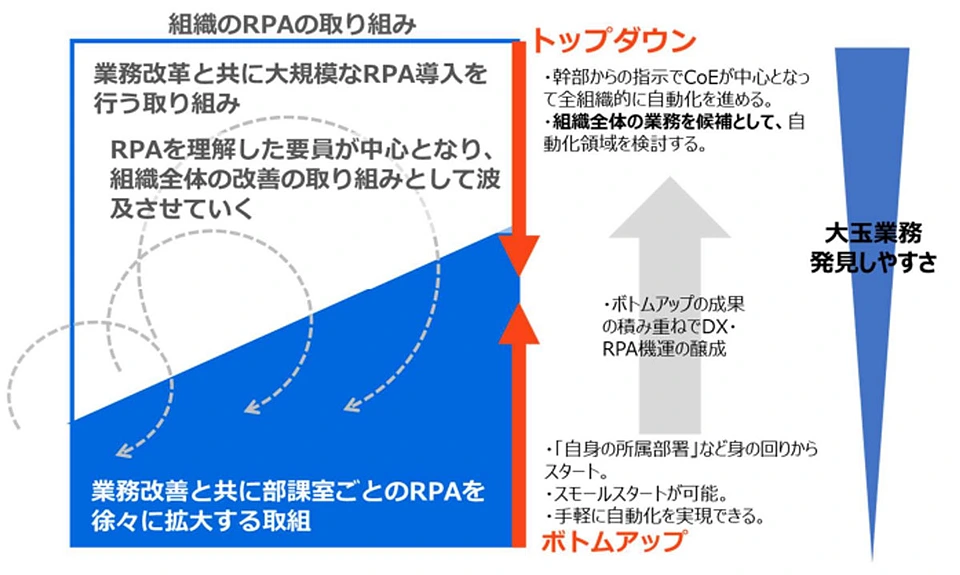

こうした流れから、IT部門だけでなく現場部門で主体的にRPAを活用するため、2種類以上の異なるRPAを適材適所に使い分けるケースが増えています。現場の業務をよく知る当事者たちが、自分たちの使いやすいツールを活用し、主体的にかかわることは業務プロセス改善の取り組みに欠かせません。現場部門をうまく巻き込んだRPAの活用を進めることができるかどうか。これが企業の今後の課題となるでしょう。

出典:「RPA 導入実践ガイドブック」

(2021年3月、内閣官房情報通信技術総合戦略室)

RPAの活用が広がるにつれて、RPA導入による副次的な効果にも期待が高まっています。例えば、RPA導入をきっかけに業務の見える化と標準化を進めることできたり、業務の属人化を排除できたりすることが効果として挙げられます。属人化の排除に着目すれば、従業員が急に休暇を取る必要が生じたときにも、別の従業員が業務を代行できるといったバックアップ体制をつくることも可能になります。

RPAの使い方に対するニーズも、業務の繁忙期だけ使いたい、同じRPAロボットを複数人で使いたいといったように、多様化してきました。これを受けて一部のRPAベンダーではライセンス形態の充実を図っています。例えばNECでは、永久的に利用可能な買取ライセンスのほか、一定期間だけRPAを使えるスポット的な期間ライセンス、また組織内でRPAの同時実行数に基づいたライセンスなどを用意しています。後者では、1つのライセンスでもRPAに空き時間があれば、複数ユーザーが自端末でRPAを実行することができます。

RPAの普及によって、人がより価値の高い仕事に集中できる下地が整いつつあります。さらに、現場が従業員のリスキリング(学び直し)を含めてデジタル技術に慣れ親しむことにより、企業の生産性が向上し、業務改革をいっそう進めやすくなるという好循環が生まれていることも間違いありません。RPAをいかに活用するか、このことがいっそう企業に問われていると言えそうです。

※資料ダウンロードするにはMyNECの登録またはログインが必要です。