次世代中国 一歩先の大市場を読む

中国・高速鉄道で進む民間資金活用

負債累々、急増する維持費、政府の負担は限界に

Text:田中 信彦

中国の高速鉄道で民間資金導入の動きが強まっている。

昨年末、国務院(内閣)は鉄道建設の新たな方針を打ち出し、「(国有企業による)独占状況を改革し、政治と経営を分離して民間資本の参画を積極的に進める」などと表明した。建国以来、国家事業一筋で来た鉄道政策の転換かと議論を呼んだ。

民営企業の活動が活発な浙江省では、民間資本が51%を出資、建設を請け負った2つの路線の「民有高速鉄道」が2022年から昨年にかけて相次いで開通した。

これらの動きの背景にあるのは国の鉄道事業における巨額の負債だ。中国の高速鉄道は毎年推定1000億元(約2兆1000億円)近い赤字を生んでいる。今後急増する維持費も考慮すると、その額はさらに膨らむのが確実だ。中国のすべての鉄道事業を一手に抱える国有企業「中国国家鉄路集団(以下、国鉄集団)」の累積債務は6兆2000億元(約130兆円)に達している。

経済成長の減速が鮮明になった今、中央、地方とも政府はインフラ建設に際限なく資金を投入する余裕はもはやない。鉄道にも一定範囲で市場原理を導入し、民間の知恵と資金を活用して建設、運営の効率化を進めることが不可欠の状況になりつつある。

中国経済が曲がり角を迎える中、社会インフラ建設などの公共投資に本格的な「民」の力の導入に踏み込むのか、高速鉄道を事例に考えてみた。

田中 信彦 氏

ブライトンヒューマン(BRH)パートナー。亜細亜大学大学院アジア・国際経営戦略研究科(MBA)講師(非常勤)。前リクルート ワークス研究所客員研究員

1983年早稲田大学政治経済学部卒。新聞社を経て、90年代初頭から中国での人事マネジメント領域で執筆、コンサルティング活動に従事。(株)リクルート中国プロジェクト、ファーストリテイリング中国事業などに参画。上海と東京を拠点に大手企業等のコンサルタント、アドバイザーとして活躍している。近著に「スッキリ中国論 スジの日本、量の中国」(日経BP社)。

総資産97兆円、従業員数204万人の巨大企業

中国の高速鉄道が初めて開通したのは2008年8月。首都・北京と隣接する直轄市・天津の間、117kmを約30分で結ぶ「京津城際鉄路」が営業運転を始めた。2024年9月現在、チベット自治区を除く全ての直轄市や省、自治区に高速鉄道が通じ、総延長4万6000km。全世界の高速鉄道(最高時速250km以上)総延長の7割が中国にある状況だ。

これを独占的に運営しているのが、中国最大の国有企業、国鉄集団である。総資産額4兆6631億元(約97兆9000億円)、総従業員数204万人という超巨大企業だ。同社は傘下に地域分社として18社の「鉄路局集団公司」を擁し、鉄道の建設はこれら各分社が担当する。しかし実際の列車の運行は全国各地にまたがっているため、ダイヤの編成、料金・サービスの企画、チケット販売など運行管理面では中央の国鉄集団本体がほぼ全ての権限を握っている。

中国では大都市やその近郊区間の地下鉄や郊外電車などを「地鉄」もしくは「軌道交通」と呼び、都市間を結ぶ中長距離の交通を担う「鉄道」と区別している。「地鉄」や「軌道交通」は各地方政府が建設、運営するが、鉄道は全て国鉄集団の領域だ。高速鉄道もその例外ではない。

民営企業の資金で高速鉄道建設

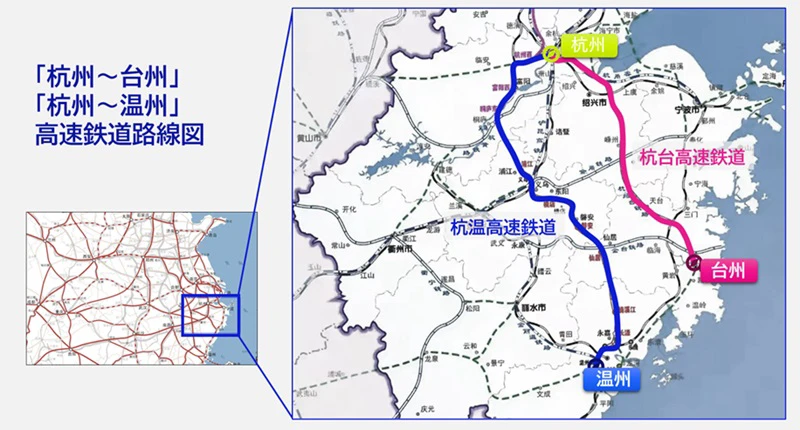

民間が過半の資金を出資する中国初の高速鉄道は、2022年1月に開通した「杭台(杭州~台州)高速鉄道」である。杭州市と沿海部の台州市の間、267kmを従来の半分近い1時間強で結ぶ。総投資額は448億9000万元(約9400億円)の大型プロジェクトだ。

民営企業コンソーシアムの中核となる投資会社、復星国際(Fosun International Limited、フォースン・グループ、上海市)と浙江省政府がPPP(Public Private Partnership、官民連携)の投資プロジェクトの契約を2017年9月に締結。出資比率は復星国際が51%、国鉄集団(当時の名称は「中国鉄路総公司」)15%、浙江省交通投資集団(浙江省政府)13.6%、残りの株式を沿線の紹興市、台州市政府がそれぞれ10.2%ずつとした。

資本金124億元のうち、復星国際ら民営企業が過半となる62億5800万元を出資。資本金以外の部分は国有の国家開発銀行を中核とする銀行団の30年ローンでまかなった。これが高速鉄道の民間資金活用第一号のテストケースとなった。

開通以来、需要の伸びは順調で、開業当時1日35本だった列車数は60本近くに増え、初年度のべ700万人だった利用者数は2025年には累計5000万人に達すると見込まれている。統計によると、同線沿線の旅行消費は開通前に比べて4%、就業者数は同3%、それぞれ増加し、沿線のGDPは約2%増えたという。

中国高速鉄道で初の「EPC契約」で建設

続いて昨年9月、ほぼ同様のスキームで民営企業が51%を出資する「杭温(杭州~温州)高速鉄道」が開通した。杭州市から金華市、台州市などを経て温州南駅を結ぶ、全9駅、全長276kmの路線である。杭州~温州間は従来、沿海部を迂回する高速鉄道で3時間以上かかっていたが、今回の開通によって最速1時間半程度で行けるようになった。

民間の出資母体は温州市に本拠を置く建設会社「百盛聯合集団」。2018年6月、同社と浙江省政府が同じくPPPプロジェクトの協議書に署名。同社が50億元(1050億円)を出資して51%の株式を所有する最大株主となり、その他の部分は国鉄集団や浙江省政府などが「杭台」とほぼ同様の比率で資金を拠出した。

これら2つのケースは、高速鉄道で初めて「EPC契約」による請け負い形態を採用したことで注目された。「EPC契約」とは、設計(Engineering)、調達(Procurement)、施工(Construction)の頭文字をとった言葉で、建設工事の請負契約形態を示す。例えば「杭温高鉄」では、最大出資者の民営企業、百盛聯合集団がEPC事業者となって、建設の工程を一括で請け負い、改めて国鉄集団傘下の「上海鉄路局集団」が統括する建設会社に再委託するという形式を取っている。

運用開始後30年で所有権を政府に移転

これら高速鉄道建設のスキームは「BOOT (Build-Operate-Own-Transfer=建設・運営・所有・移管の一括事業請負後譲渡方式)」と呼ばれる形で、民間事業者がインフラ事業の建設と運営を一貫して行い、契約期間内は高速鉄道の所有権を持つ。そして所定の期間が満了すれば所有権をそのまま政府に譲渡する契約になっている。

契約期間は建設期間4年、運営期間30年の計34年。この運営期間中、線路を「所有」する民営企業らは路線の輸送量に応じて国鉄集団から線路使用料を受け取る。今後30年間の輸送量が目論見を上回れば、より多くの利益が出るが、予測を下回れば収益は減る。

そのためこの契約には、契約期間の当初10年間、運転本数の伸びが想定数に達しなかった場合、政府が一定の補助を行う規定が盛り込まれている。民営企業と政府が一定のリスクを共有する形だ。民営企業にとって、投資額が大きいうえに期間が長い高速鉄道に対する投資は、かなりリスクの高いビジネスであることがうかがえる。

高速鉄道を支えた「土地神話」が崩壊

前述したように、中国で高速鉄道の運行が始まったのは2008年。多額の資金が必要な高速鉄道建設に民間の資金と知恵を活用すべきとの議論は当初から存在した。しかし、実際に民間資金を活用した高速鉄道が初めて開通したのは2022年。その間、国有企業による独占が続き、民間の参画議論は脇に置かれたままだった。

その背景には、鉄道はまさに国家の経済、社会、軍事の根幹を支える存在であり、国が管理すべきという社会主義国としての建前がある。加えて、不動産価格が高騰を続け、全土に広大な土地を持つ国鉄集団の総資産額は膨張を続けた。強力な政府の関与で「土地の価格は下がらない」という「土地神話」の存在によって、国鉄集団は政府系銀行などから潤沢な融資を受けることが可能で、資金調達に問題は生じなかった。

しかし、経済の変調で状況は変わった。不動産の担保価値の下落で、政府も国有企業も、いかに債務を減らすかが最も重要な課題になった。中国経済の飛躍的成長を象徴する「金看板」である高速鉄道に、民間資金を導入すべきとの議論が高まってきた最大の背景は「土地神話」の崩壊にある。

多数の高速鉄道駅が開業後、放置状態

加えて、2020年初頭から一気に拡大したコロナ禍の影響で、高速鉄道の収支は急速に悪化。また、近年になって新規開通する路線は、利用客の少ない地方都市間を結ぶ採算性の低いルートが多い。「我が街に高速鉄道を」との地方都市の要求は強く、黒字化が見通せない新規地方路線が次々と建設され、赤字額の拡大に拍車をかけた。

昨年5月、中国の有力経済誌が「少なくも全国26カ所の高速鉄道駅が、市街地から遠すぎる、アクセス手段がない、そもそも住民が少ないなどの理由で、完成後、放置状態になっている」と報道し、大きな反響を呼んだ。

例えば、海南省儋州市の海頭駅は、4000万元(8億4000万円)の費用をかけて建設されたが、完成後7年以上経過した2023年夏になっても閉鎖状態のまま。実は、いったんは開業したものの、1日の利用客が100人にも満たず、赤字が累積する一方で、閉鎖されていた。この報道で「税金の無駄遣いだ」との世論の批判が高まり、国鉄集団は同年11月、同駅の運用を再開した。

また湖南省株洲市の九郎山駅は、2016年12月に開業したものの、当初は1日100人程度だった利用客が、その後10人未満にまで減少、駅を維持するコストが負担できず、2022年に運用を停止したという。

政治的配慮優先の「甘い経営」

こうした地方の政治力学と国有企業の「甘い経営」の結果、冒頭に触れたように高速鉄道の赤字額は毎年1000億元(約2兆1000億円)近くに達している。加えて初期に開通した路線では大規模な補修が必要な時期に差しかかっており、一般に15~20年とされる車両の更新も今後、急速に増える。赤字額がさらに拡大するのは必至の状況だ。

市場環境も楽観できない。200~300km未満の中近距離の移動では、マイカー移動が着実に増えている。高速道路網の整備が急速に進み、家庭単位の自家用車保有率は40~50%に達したとされる。一方、長距離移動では、民間資本の参入が早くから認められた航空業界との競争が激化している。季節にもよるが、航空運賃が高速鉄道より安い状況は日常的だ。高速鉄道の利用者自体は増えているが、安易に運賃を値上げできる状況ではない。

高速鉄道を取り巻くこうした環境変化も民間資金導入の機運が高まる背景にある。

民間投資の促進に動く政府

2023年11月、国務院の国家発展改革委員会と財政部(財務省に相当)は、鉄道などの社会資本建設にPPPの導入を促進すること、同時に「民営企業の参画を支持する(鉄道建設)プロジェクトのリスト」を公表。各地の中核都市間を結ぶ城際高速鉄道などのうち民営企業の出資が35%以上あるものを優先的に支援する方針を明らかにした。

また2024年7月に開かれた中国共産党第20期中央委員会第3回全体会議(「3中全会」)では「改革をさらに全面的に深化し、中国式現代化を推進する中共中央の決定」を決議、その中で「5つの1」を確立し、民間の投資を促進する政策を打ち出した。

「5つの1」とは政府の造語で、「1つのプラットフォーム、1つのデータベース、1つのメカニズム、1つのモデル、1つの保障」を意味する。

「プラットフォーム」とは民間資本を公共事業のプロジェクトへの投資に向かわせる仕組みの確立、「データベース」は全国の重点的な民間投資プロジェクトを網羅したデータベースの構築、「メカニズム」は民間と政府が協力するPPPの仕組みの強化、「モデル」はインフラ分野でのリート(不動産投資信託)の積極的な活用、「保障」は民営企業が安心して資金を投資できる保障システムの整備――を指す。

「3中全会」は中長期の経済政策を決定することが通例の重要会議として知られており、そこで民間の投資促進を強く打ち出したことは大きな意味を持つ。

「市場原理による資源の適正配分」を掲げる

続く昨年8月には同じく国務院が「公平競争審査条例」を正式に公布した。同条例は、政府と事実上一体である国有企業などを念頭に、「特定の経営者に税制の優遇を与えたり、財政的な優遇や補助金などを与えたりしてはならない」と規定しており、中国メディアは「これは『市場尊重、競争優先』を意味し、ミクロ経済に対する政府の干渉を可能な限り減らし、市場原理による資源の適正配分を保障するために決定的な役割を果たすものだ」(経済誌「第一財経」2024年6月16日)などと歓迎している。

そして冒頭で触れたように、昨年12月、国務院は「統一、開放された交通運輸市場の建設加速に関する意見」を公表。「政治と経営の分離」「政治と国有企業の機能の分離」をさらに明確に打ち出した。「統一、開放された交通運輸市場」とは、国鉄集団に典型的にみられるような独占の弊害を解消し、全国的に開かれた、公平な交通運輸市場の確立を目指すものと理解されている。

このように、経済の変調による財政逼迫への危機感を背景に、政府は国有企業優先から民間の資金や活力を利用する方向に舵を切っている。米中対立など国際政治の表舞台だけを見れば中国政府の強硬な姿勢の印象が強いが、国内の実務面では政治の姿勢には明確な変化がみられる。

「政府の信用」が最大の課題

しかし最大の問題は、いかに政治が「民間の力の活用」を掲げても、それに民間がどう応えるかだ。

過去にこの「wisdom」でも取り上げたように(「教育は市場化すべきか いつの間にか『悪者』になった中国の民営企業家」(2021年11月))、中国政府は一時期、明らかに民営企業に厳しい態度を見せていた。まるで「民営企業いじめ」ともみえる、さまざまな措置や規制が実施された。アリババグループに代表されるIT企業に対する強硬な指導や学習塾に対する事実上の禁止令などがその代表的なものだ。「民営軽視、国有企業優遇」の政治体質に対する民営企業経営者たちの不信感は消えていない。

経済が好調な時は政府と国有企業が一体となって「いいとこ取り」を重ね、いざ経済が不調に陥ると、民営企業に頼る。「民間の活力重視」「公平で開放された市場の確立」は、間違いなく正論ではあるが、なかなか簡単に「はい、そうですか」とはいかないのが民営企業家の本音だろう。

ここでは高速鉄道の事例を紹介したが、民間資金の活用は鉄道だけでなく、道路や橋、発電所、教育・文化施設などさまざまな領域で適用が可能だ。今後、政府の財政がますます厳しくなる中で、大きなテーマになっていくはずだ。しかし、そこで最も重要なことは、民間企業が安心して長期的な投資ができる体制の保障である。詰まるところ政府に対する信用に尽きる。それがなければ民営企業は「笛吹けど踊らず」の姿勢になるだけだ。

その意味で、公的事業に民間資本の活用がどこまで本格的に進むのか、それは今後の中国の政策動向を占う指標になる。

次世代中国