本社と現場をつなぐリーダーシップ

日本精工のグローバルSCM変革とは

サプライチェーンの全体最適は、多くの製造業に共通する課題であり、社会的使命である。サプライチェーンが混乱したり、寸断されたりしてしまうと、それは一企業の問題ではなく、社会で暮らす多くの人に影響を及ぼす問題となるからだ。しかし、地政学リスクの高まりや、関税にまつわる混乱など、さまざまな理由によって不確実性はさらに増し、サプライチェーンの最適化に向けた取り組みを難しくしている。NECが開催しているウェビナー「山口雄大の需要予測サロン『デマサロ!』」では、毎回、さまざまなゲストを迎え、需要予測を含むSCMの課題解決について議論している。今回は、グローバルSCM変革プロジェクトを推進中の日本精工の黒沼 拓也氏をゲストに招き、SCMを複雑にする要因や、変革をけん引するリーダーシップについて話し合った。

SPEAKER 話し手

日本精工株式会社

黒沼 拓也氏

デジタル変革本部 ビジネス基盤刷新プロジェクトチーム

グループマネジャー

NEC

山口 雄大

アナリティクスコンサルティング統括部

需要予測エヴァンジェリスト

グローバルSCMの全体最適を阻む課題

山口:効率性重視の業務設計が通用しなくなり、これまで以上にレジリエンスが重要になるなど、製造業のSCMは大きな転換点を迎えています。各社とも最適化の必要性は十分に認識していますが、課題があまりに大きいため、具体的な手を打てずにいるのが実情のようです。その中で日本精工は、いち早く全体最適に向けた変革に取り組んでいます。

アナリティクスコンサルティング統括部

需要予測エヴァンジェリスト

山口 雄大

黒沼氏:日本精工は、家電、自動車、飛行機、産業機械や宇宙ステーションなど、さまざまな機械を支えるベアリングを中心に事業を展開しています。多種多様な製品を世界中のお客様に提供するために200以上の事業拠点(うち生産拠点85拠点※)を擁しています。

- ※ 25年3月末時点

大規模で複雑なサプライチェーンを、さらに複雑にしているのが個別最適化された業務です。サプライヤーとお客様の間で、調達、製造、営業、物流などが、それぞれ調整を繰り返し、それに対応するために他部門が再び調整を図るなど、社内業務は個別調整のバケツリレー。本来、お客様に提供する価値に目を向けるべきはずなのに、ともするとビジネスの視点が内向きになっていました。

山口:パンデミックの混乱が一段落したかと思えば、地政学的リスクや貿易摩擦が激化するなど、社外の環境変化も一筋縄ではいきませんね。

黒沼氏:ご指摘の通り外部環境の変化や不確実性も深刻な課題です。私自身もサプライチェーンの現場を担当した経験がありますが、一言で言うと「カオス」でした。人材不足、半導体調達難、物流停滞、原材料高騰など、多方面で複数の問題が同時多発的に起こる。全体最適を図ろうにも、状況が刻々と変わり「何をもって最適とするか」の判断すら難しい状況でした。

山口:社内と社外、両方に大きな課題があるのですね。それに対して、どのように変革を進めているのでしょうか。

黒沼氏:常に先を見て、手を打ち続ける「強い本社」。現場が現場の仕事に集中できる「実行可能な計画」。価値を提供し続けるサプライチェーンの実現には、その2つが重要だと考えています。全体最適を図る上で、本社のガバナンスは不可欠です。その一方、本社を中心に机上で立てた計画は、時に現場の実情とかけ離れてしまうケースがあります。それでは、現場は安心して役割に集中できません。

そこで当社では、例えば、生産計画を立てる際に、現場のキャパシティなどのデータの見える化に取り組んでいます。これにより、机上の計画ではなく、実態に即した計画を本社と現場が一緒につくれるようになります。強い本社と実行可能な計画の両立を目指せば、自ずとSCMの全体最適化に近づくと考えています。

強いリーダーに求められる「イマジネーション」と「グリップ」

山口:変革を前進させるためにリーダーには何が求められますか。

黒沼氏:世界中の多様な地域や文化を巻き込んで変革を進めるには、強いリーダーシップが不可欠です。その強いリーダーシップを支えるのは「イマジネーション」と「グリップ」だと考えています。

イマジネーションは、離れた場所で起こっていることを想像し、そこにデータや現地の声も組み合わせながら状況を統合して理解する力です。グローバルサプライチェーンでは、すべてを自分の目で見ることはできませんから、想像力は非常に大切です。そしてグリップは、全体を掌握する力。想像力を働かせて現場に共感すると同時に、時には強い力で組織を引っ張り、異なる文化や意見をまとめ上げる役割を果たさなければなりません。

デジタル変革本部 ビジネス基盤刷新プロジェクトチーム

グループマネジャー

黒沼 拓也氏

山口:イマジネーションで見えない部分を補い、グリップで変革を前進させるのですね。

黒沼氏:共感だけではプロジェクトは動かず、かといって強権すぎても多様性を潰してしまいます。想像力を働かせて現場を理解し、必要な場面ではしっかり手綱を握る。その柔軟性が大切だと考えています。

SCM変革におけるDX部門の役割

山口:日本精工では、SCM変革にDX部門が深くかかわっているのですね。

黒沼氏:デジタル技術を使って需要予測や異常検知、シミュレーションを行い、リアルタイムに現場にフィードバックしながら意思決定の質やスピードを上げる。現在のSCMにデジタル技術は欠かせません。そこでDX組織にて部門横断で変革に取り組んでいます。実際、デジタル技術を活用することで、需要変動に対して生産ラインを迅速に調整できる仕組みを取り入れ、在庫の適正化も目指していきます。

山口:NECもデジタル技術を活用して、多くのお客様のSCM変革を支援しています。担当者の属人的な技能や経験に頼るのではなく、データという“ファクト”をもとにサプライチェーンを回す。在庫や生産の最適化を実現するAIによる需要予測や、その予測精度を高めるためのソリューション、突発的な変化に即応できる体制を支えるシナリオシミュレーションの実装などです。

多様な需要に対応することに軸足を置く

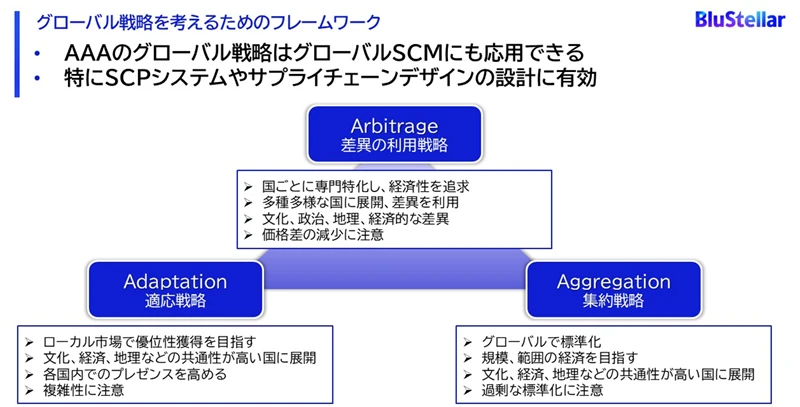

山口:グローバル戦略を考える上で有名なフレームワークに「トリプルA」があります。これは アダプテーション(適応)/アグリゲーション(集約)/アービトラージ(裁定) の3つの要素から成り立ちます。

1つ目のアダプテーションは適応戦略。国や地域ごとの需要や規制、文化の違いに柔軟に対応することです。

2つ目のアグリゲーションは集約戦略。標準化や共通化を通じて規模の経済や効率を追求します。

3つ目のアービトラージは差異の利用戦略。地域間のコストや条件の差を活かし、調達や生産の最適化を図ります。

このように、トリプルAはグローバルSCMの最適化にも応用できる考え方ですが、3つのAのバランスは、均等だけが正解ではありません。事業特性や市場環境の変化に応じて変化します。そのバランスをどのようにとらえているかによって、日本精工のグローバルSCM変革の目指す姿、全体最適の定義がはっきりと理解できそうです。どのようなバランスを意識していますか。

黒沼氏:私たちは、第一にアダプテーション、すなわち国や地域、お客様ごとの多様な需要に対応することに軸足を置いています。ベアリングは規格品も多いですが、用途ごとに細かなニーズが異なる製品です。そのため、多様性に応じるアダプテーションが起点になるのです。現場は確かにカオスで、先を読むことが難しい環境ですが、小さな変化の兆しをデータからとらえ、柔軟に対応する姿勢が重要だと考えています。

その上で、業務プロセスやデータを標準化・集約するアグリゲーションで全体を安定させ、必要な情報を一元化する。さらに地域ごとの調達環境の違いを活かすアービトラージによって、全体をより効率的に回せるようにしています。私たちの全体最適は、単に効率性を追うのではなく、多様性を受け止めながら、全体を安定的かつ効率的に動かすことだと考えています。

山口:最後に今後の展望をお聞かせください。

黒沼氏:日本の製造業のSCMを、世界と戦えるレベルに引き上げたい──。そこをリードしていく存在でありたいという思いで変革を進めています。デジタル技術を駆使して新しいグローバルSCMモデルを実現し、日本全体の競争力強化に貢献したいと考えています。

【放送を終えて】業界を俯瞰する力を育む「情報共有」

山口:本日はありがとうございました。グローバルSCMの全体最適に挑戦する日本精工のリアルな話は、多くの企業の参考になると思います。黒沼さんは、コミュニティを主催し、社外の人とも積極的に情報共有を行っていますね。SCMは従来、競争優位の源泉とされ、各社が自前でノウハウを抱え込む傾向が強かったと思います。

黒沼氏:おっしゃる通りです。しかし最近は、物流コストの高騰や人材不足、カーボンニュートラルなど、1社だけでは解決できない課題が増えています。そのため、他業界の取り組みなどを情報交換する機会も生まれています。

山口:他業界の工夫や視点をヒントとして持ち帰り、点と点をつないで全体を俯瞰することは、SCMにかかわる人にとって重要な取り組みですね。私が参加している青山学院大学の研究でも、サプライチェーン人材には「俯瞰力・構想力・実行力」が求められると話しています。

黒沼氏:その通りですね。幅広い話を聞くことで、自社を冷静に分析できたり、あるべき姿を考えたりするきっかけになります。

山口:俯瞰力は、磨くのが難しいスキルの1つですが、コミュニティでさまざまな意見を聞くことが成長を促すのですね。

黒沼氏:そうかもしれません。俯瞰力の高い人材が増えれば、変化を先取りできる組織にもつながるはずです。

山口:デマサロでも、さまざまなゲストを招いて、多くの人と幅広い情報を共有していきたいと思います。