予測で未来の経営リスクを回避せよ!

NECの「攻めのデータドリブン経営」

多くの企業がデータドリブン経営を掲げているが、「思うように成果が出ない」という声は少なくない。NECは早くから経営ダッシュボードを整備し、全社の誰もが同じデータを共有できる環境を実現してきた。そして今、新たに「業績予測」を取り込み、未来を見据えた意思決定に挑戦している。データドリブン経営を次のステージへと引き上げようとするNECの取り組みを紹介する。

危機感を背景にデータドリブン経営の実践に舵を切る

NECは2010年代後半、経営の危機感をきっかけにした構造改革の中で、データドリブン経営の実践に舵を切った。「外部環境の急変や新しい価値観などに素早く対応するには、経験や勘に頼るのではなく、データつまり『ファクト』に基づく意思決定が必要だと考えました」とデータ&アナリティクス統括部で経営ダッシュボードのプロジェクトを推進する山田 哲寛は話す。

データ&アナリティクス統括部

第三データアナリティクスグループ

プロフェッショナル

山田 哲寛

データドリブン経営を実践するために、NECはデータ環境を抜本的に見直した。以前のNECのデータ環境は、さまざまなシステムにデータが散在しており、必要なデータが見つからない。「利益」や「売上」といった同じ名称で呼ばれているデータが複数存在しており、それぞれの定義や算出方法が異なるため、どれが正しいのか、またどれを業務で扱うべきなのかが判断しづらい状況があった。「データドリブン経営は、誰もが、常に正しいデータにアクセスすることが前提。人によって違うデータを見てしまうようではファクトに基づいているとは言えません」と山田は言う。

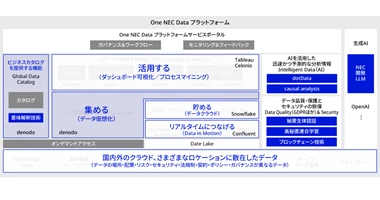

そこでNECは、DMO(データマネジメントオフィス)の役割を持つデータ&アナリティクス統括部という専任組織を立ち上げ、「One Data」「One Place」「One Fact」の3つのキーワードのもと、組織や制度、システム、データを整備し、データドリブン文化の醸成にも取り組んだ。現在、NECでは経営層がデータオーナーとして責任者を務め、オーナー配下で各業務領域データを主管する体制を敷いている。その体制のもと、標準化したデータを「One Dataプラットフォーム」というデータ利活用基盤に集約し、全社で活用している。また、ワークショップを通じて、全社でデータを共有することに対する理解を深めたり、データ活用意識の向上を図ったりしている。

データドリブン経営が全社の一体感を育む

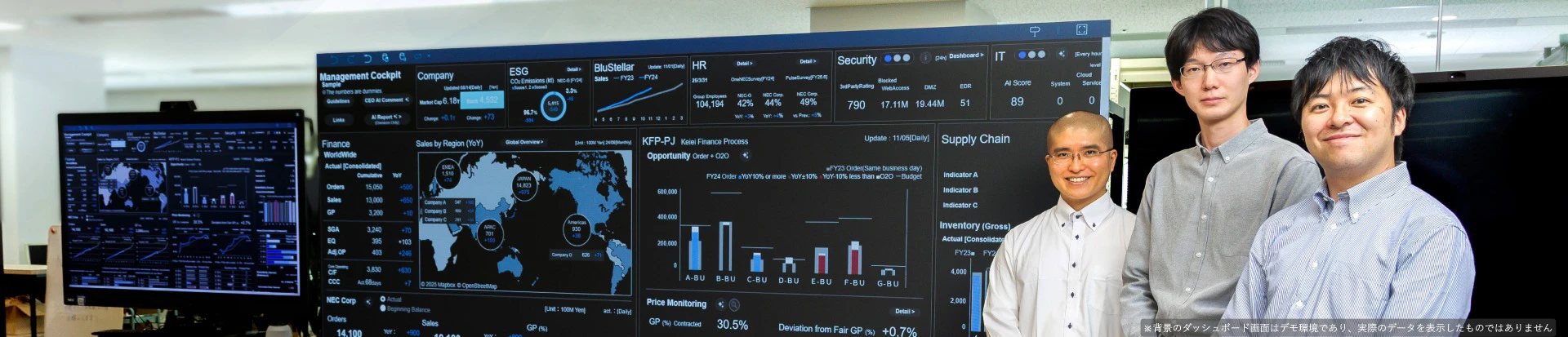

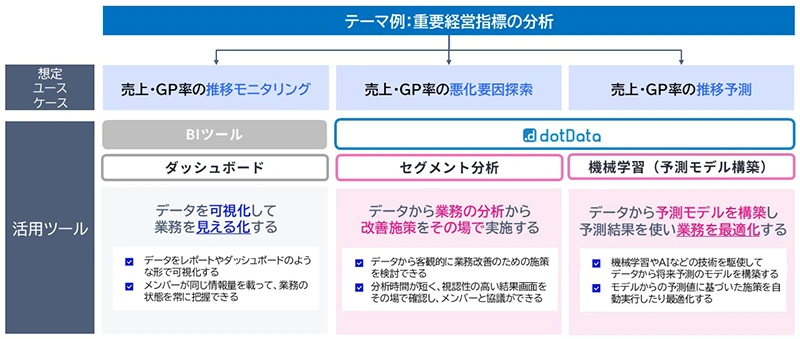

One Dataプラットフォームと並んで、データドリブン経営の中核を支えているのが、ファイナンス、人事、セキュリティなど、目的に応じて用意している約90種類の経営ダッシュボードである。経営層から現場の社員まで、全員が経営ダッシュボードを通じて同じデータを見て、意思決定を行っている。「以前なら役員しか把握していなかった経営情報を新入社員でもリアルタイムに見ることができます。本来、業績が好調か否かによって、日々の仕事の方向性は変わるはずですが、残念ながら、以前はそこまで大きな視点を持つための情報を得られませんでした。現在は、自分の仕事と業績のつながりを強く意識できるようになっています」とデータドリブンDX統括部でdotDataの導入プロジェクトを推進する増本 健は言う。

増本がいうように、データドリブン経営の実践、経営ダッシュボードによる可視化を通じて、NECの社員は多くが全社の業績を「自分ごと」としてとらえるようになっている。データを全社で共有する文化との相乗効果もあって、部門間の壁は低くなり、全社の一体感が高まっている。

データドリブンDX統括部

BI・事業開発グループ

主任

増本 健

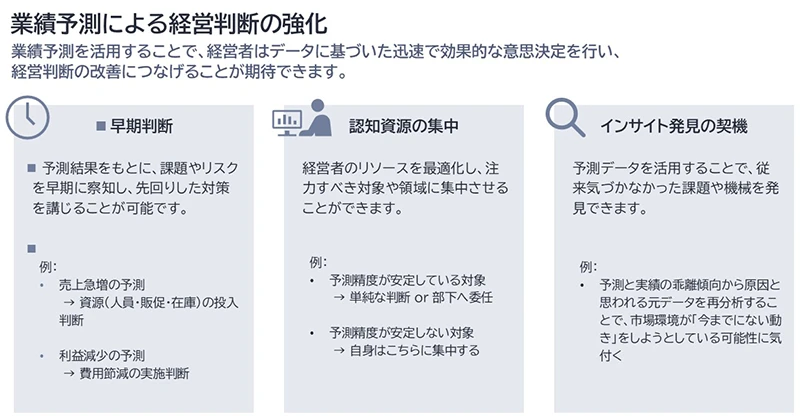

経営ダッシュボードに「業績予測」を追加

データドリブン経営の高度化に向け、NECは、経営ダッシュボードに「業績予測」を取り込むことに挑戦した。「経営ダッシュボードでは、基本的には実績値を可視化しています。さらに予測値があれば、先を見据えた手を素早く打つことができると考えたのです。例えば、年度末が迫った段階で業績が目標に届かないことがはっきりしても、打てる対策には限りがあります。もっと早い段階でそのことを予測できていれば、選択肢は増えます」と山田は話す。

効率的に複数のモデルを比較し、予測の安定性と精度を高める

当然、予測は精度の高いものでなければならないが、単に精度が高ければ適切な意思決定につながるというものでもない。意思決定に貢献する業績予測とは、どのようなものか──。そのことを念頭に置きながら、AI(機械学習)による予測モデルの構築に取り組んできた。

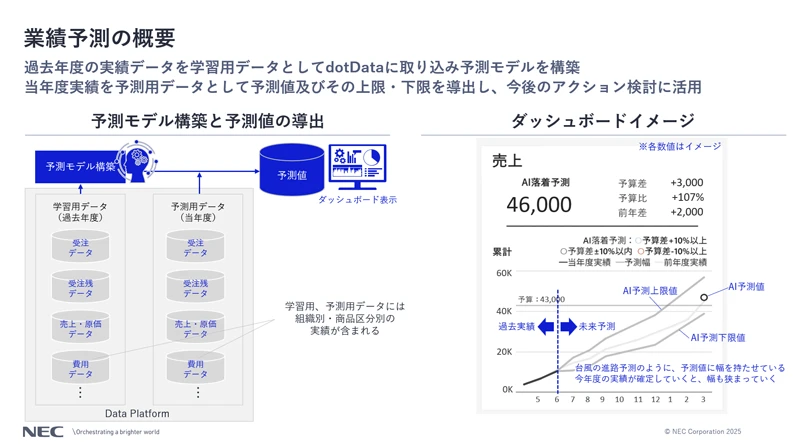

初期段階では、オープンソースの機械学習ライブラリを使用し、基本的なアルゴリズムに絞って人手で予測モデルを構築した。予測モデルの精度は、過去の実績データを使って検証する。ただし、機械学習では、ある特定の年度の予測精度は高くても、ほかの年度では精度が大きく落ちてしまうことがありうる。そのため実用化するには、どの年度に対しても安定して高い精度が出せる予測モデルを構築する必要がある。そこで、複数のアルゴリズムを施行し、モデルを比較することで精度と安定性を両立させようと考えていたが、複数モデルの比較・検証を進める中で、予想以上に時間と労力を要することが明らかになった。「優秀なデータサイエンティストの支援を得ていたのですが、精度と安定性を両立する予測モデルを一つ実現するのに半年もかかりました。このまま手作業で進めていくのは現実的ではないと考えました」と山田は言う。

そこで導入したのが、NECが提供しているAIデータ分析プラットフォーム「dotData」だ。テーマを決めてデータを投入するだけで、dotData独自のAIが自動かつ網羅的にデータを分析し、予測モデルの構築までを自動で実行できる。

「dotDataを活用することでモデル構築が自動化され、従来は工数の制約から困難だった多種多様なアルゴリズムでの実験もできるようになりました。これにより予測精度も向上し、その後の分析の幅が格段に広がりました」と山田は言う。

こうして精度と安定性を高めた予測モデルで導き出した業績予測値は、ファイナンス領域の経営ダッシュボードの1つとして社内公開されている。これを2024年度の決算終了後に実績値と照合すると、非常に高い精度であることが証明された。「AIによる予測を実務で扱える十分な手応えを得ました」(山田)。

なぜその結果になったのか。要因を把握して次の手を考える

NECの予測をテーマに据えた挑戦は、まだ続いている。次のテーマは、予測の背後にある「要因」を明らかにすることだ。「予測を適切な意思決定やアクションにつなげるには、なぜその予測になったのかを探究する必要があります。悪い予測が出た場合は要因を分析し、考えぬき、悪い予測を実現させない行動を選択すべきです」と山田は話す。

具体的には、dotDataを用いて、分析モデルが導いた結果に影響を与える要因を自動抽出し、データ間の因果関係や相関を可視化。重要度の高い要因をランキング形式で表示し、何が予測結果を左右しているのかを把握している。

「PoC(概念実証)として、『売上総利益が基準値よりも上振れしている案件』と『売上総利益が基準値よりも下振れしている案件』、それぞれの要因を分析し、深堀り分析を重ねました。その結果、あるハードウェアの種類と顧客セグメントの組み合わせが利益率に大きく影響することがわかり、売上総利益率を上振れさせる商材、下振れさせる商材もはっきりしました。また、これまでデータ分析ではうまく扱えていなかった人事情報も取り込み、メンバーのエンゲージメント、つまり達成感やモチベーションのスコア値と利益の相関に関するインサイトを初めて得られました」とデータドリブンDX統括部でdotDataを用いた要因分析を推進した亀谷 純は話す。

データドリブンDX統括部

データアナリティクスサービシズ・デリバリーグループ

担当

亀谷 純

このような要因分析に近いデータの掘り下げは、 BIツールを使って人手で可視化と分析をすることも多いですが、私たちの試算によると、dotDataを活用すれば、BIツールを使った場合の5分の1の工数で分析を行えます」(亀谷)。

業績予測を本格的に意思決定に活用する中で、業績の伸び悩みを示す予測値が出た場合には、要因分析によって、的確なてこ入れのヒントを得ることができる。NECのdotDataを用いた取り組みは、データドリブン経営を次のステージへ押し上げる大きな可能性を示している。

予測と要因分析の経験をDX支援に活かす

dotDataを活用したNECの挑戦は、データドリブン経営を次のステージへ押し上げる大きな可能性を示した。現在、NECは、先進的なテクノロジーとビジネス変革の知見・経験を体系化した「BluStellar」や、データドリブン経営を伴走支援する価値創造モデルとして「BluStellar Scenario」を整備している。これにより、戦略策定から構築・運用・人材育成まで、お客様のDXを一気通貫で支援が可能となる。

「この規模の事業で、実際に意思決定に使える精度で業績予測を成功させた事例は、ほとんどないと自負しています。dotDataを駆使し様々な工夫を行うことで、多くの知見を得ることができました。データドリブン経営に予測や要因分析を取り入れたいとお考えのお客様には、私たちが得たノウハウや実践知をぜひご活用いただきたいと思います。」と山田は言う。

データの共有と可視化にとどまらず、未来を予測し、要因を明らかにして改善に結びつける。NECの挑戦は、ただの最新技術の活用ではなく、企業経営や意思決定を変革する取り組みである。この経験で得られた知見が、これからのNECを支えるとともに、お客様のDXにも貢献する大きな力となるだろう。