創業30周年のAmazon、その利益の源泉とは

~急成長支えたB2Bサービス、たゆまぬ新事業の探求精神~

Text:織田浩一

2000年前後のドットコムバブルを経て、コロナ禍でさらに成長し創業30周年を迎えるAmazon。どのように事業を拡大させてきたのか、何が利益を生み出しているのか。小売業全体における立ち位置も見ながら、Amazonの30年を振り返る。そこには同社独自の戦略と多くの試行錯誤があった。

織田 浩一(おりた こういち)氏

米シアトルを拠点とし、日本の広告・メディア企業、商社、調査会社に向けて、欧米での新広告手法・メディア・小売・AIテクノロジー調査・企業提携コンサルティングサービスを提供。著書には「TVCM崩壊」「リッチコンテンツマーケティングの時代」「次世代広告テクノロジー」など。現在、日本の製造業向けEコマースプラットフォーム提供企業Aperza

オンライン書店から世界一の小売業へ

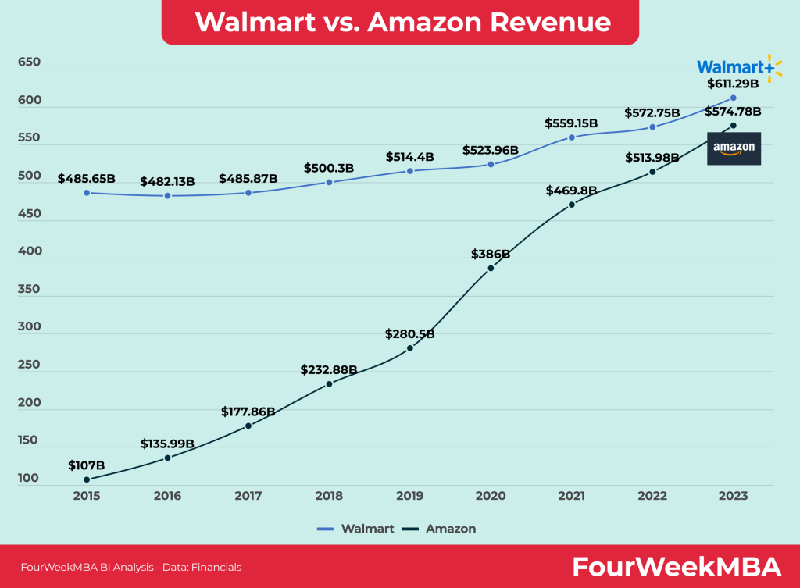

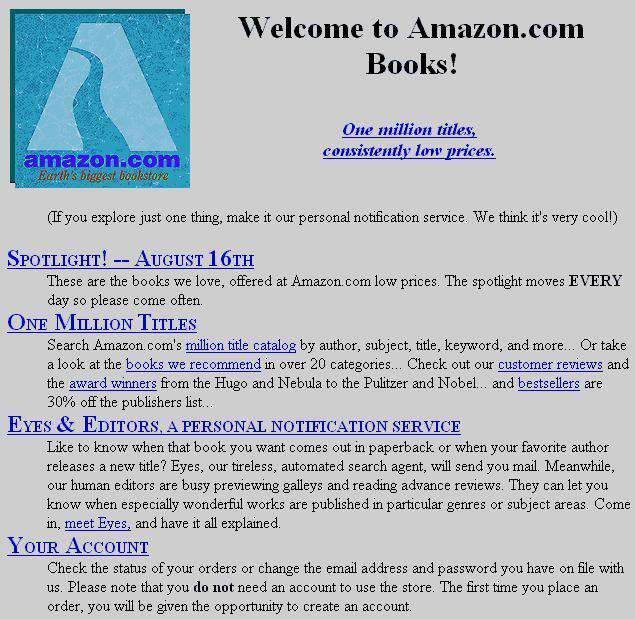

Amazonが今年2024年7月に創業30周年を迎える。1994年7月5日に設立したCadabra.comを母体とし、7月16日に当時のダイヤルアップ回線でアクセスできるテキスト中心のウェブサイト「Amazon.com Books」をローンチしたのが同社の事業の始まりである。今や事業規模は世界最大の小売企業Walmartに肉薄し、2025年にも追いつき、追い越しそうな速度で成長を続ける。Walmartも収益の多様化で売上高を伸ばしているが、下図のように両者の成長カーブはまるで別物に見える。

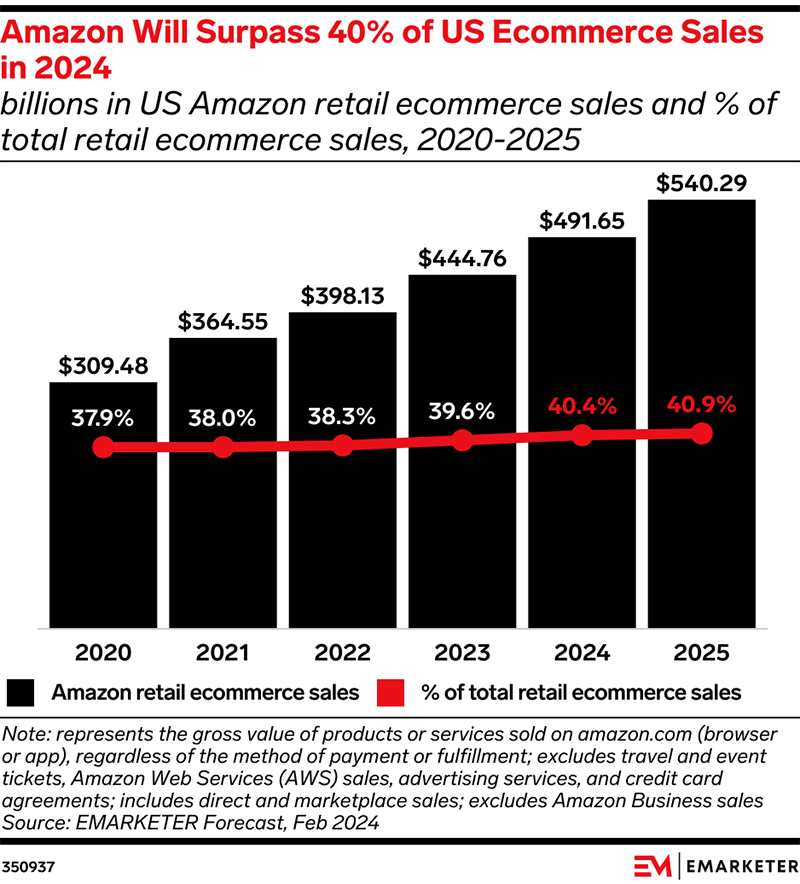

主力のEコマース事業では、Amazonはこれからも売上高拡大の歩みを止めないだろう。アメリカのEコマース市場がコロナ禍を踏み台に一層ジャンプアップを続ける中、Amazonは市場シェアを着実に伸ばし、2番目の図のように2024年以降は40%を超えると予測される。

「aからzまで」規模と商品カテゴリーを拡大せよ

では、30年前に時を戻し、Amazonの辿った道のりを点検していこう。急成長企業の戦略を浮き彫りにするためにファクトをひとつひとつ見ていくことが肝要である。

同社が「Amazon.com Books」をローンチした当時は、書店の実店舗が持つ在庫数は独立店で2千から5千冊、大型店でも6万から10万冊程度だったのに対し、同サイトでは100万種類の本を揃え、オンラインで購入できた。インターネット企業が多数生まれつつある中、Amazon自体のテクノロジーやビジネスモデルに特別の独自性はなかった。ただし、創始者のJeff Bezosは、先行者としてAmazonブランドを確立するために、規模の拡大が何より重要と考えていた。

サイト公開の2か月後には、毎週2万ドルの売上高を上げ、全米50州と海外45カ国から注文を集め、翌年1995年に会社名をAmazon.comに変更。1996年には1,570万ドルの売上高を稼いだ。そしてドットコムバブル初期の1997年にNASDAQに株式上場を果たしている。

1998年からは、音楽CD、おもちゃ、ソフトウエア、ゲーム、家電、工具などの取り扱いを開始した。以降も、商品カテゴリーのアルファベットをすべてカバーするという同社のロゴ「A to Z」の通り、様々な分野に品ぞろえを拡大していく。2007年には食材の宅配サービスAmazon Freshをローンチ、2014年にはAmazon Fashionでファッション分野にも手を広げている。

2017年には、欧米に約500店舗を持つ高級スーパーWhole Foods Marketを買収したり、2018年には実店舗「Amazon Go」の展開を始めたりと、アクセルを一層踏み込んだ。

Amazonの新規市場参入は、その市場の主要プレーヤーの株価にも影響を及ぼすようになる。例えば、2018年6月にAmazonが処方箋Eコマース企業のPillPackを買収し、同市場への参入を発表した際には、競合のドラッグストアチェーンの株価はWalgreens Boots Allianceが7%、CVS Healthでは9%、そしてRite Aidでは11%下落した。

海外展開と自社開発のハードウエア

1998年時点で150か国から注文を集めていたAmazonは、海外展開にも力を注いだ。1998年にイギリス、ドイツ、2000年に日本、フランスの現地法人を設立。2023年までに中東などを含めて21か国で各国のドメイン名にてサービスを展開している。

2005年にはAmazon Primeメンバーシップを開始した。当初はメンバーになれば送料無料で2日のうちに商品が配達されるという触れ込みで始まった。現在では同日配達になっただけでなく、Prime Video、Amazon Musicなどのサービスを利用できる。日本での料金は年間5,900円、アメリカでは139ドル。現在では世界で2億人のメンバーがいる。

2007年からはハードウエアの自社開発と販売も始めた。同年のKindle電子書籍リーダーの発売開始以降、4年後には電子書籍の販売部数が印刷書籍を上回るまでに成長を遂げている。そして、タブレットのKindle Fire、TV端末のFire TV、音声AI端末のEchoの発売や、ビデオ付きドアベルのホームセキュリティ製品メーカーのRingの買収など多くのハードウエア領域に手を広げている。

AWSローンチが転機、B2Bサービスを次々と

Amazonのビジネスで転機となったのはAWS(Amazon Web Services)のローンチだろう。元々は、2000年からオンラインストア構築のためのプラットフォームをMerchant.comという名前で提供したところから始まっている。2006年からは仮想サーバーのEC2、ストレージのS3などの機能を展開し、現在では200以上のサービスを外部企業や個人に提供。スタートアップなど急成長する企業のインフラとしても利用されている。

転機というのは、このAWSから外部企業へサービスを提供するB2Bサービスが始まり、Amazonの成長を加速していったことだ。

上記のMerchant.comはAmazon Market Placeと名を変え、第三者のブランド、メーカー、小売などの商品をAmazon.comで販売を始める。2006年にはAmazonの倉庫に彼らの商品在庫を置き、注文に応じて配達するロジスティックスサービスFulfillment by Amazonを開始。2007年には第三者のブランド、メーカー、小売などに向けての課金サービスとしてAmazon Payment Servicesを提供している。

これらの商品への需要を生み出すため、2012年には広告ビジネスAmazon Adsをローンチした。外部企業がAmazonのサイト上や傘下のビデオストリーミングサービスのTwitch、Amazon Prime Video上に広告出稿ができるというものである。

サプライチェーンも内製化し外販

中国、インドなどの製品を欧米の都市に運ぶコストを抑えるため、Amazonは2013年に「Operation Dragon Boat」というサプライチェーンを内製化する施策に着手。その結果、現在では27万9千人の配達ドライバーと契約

2001年第4四半期まで出さなかった利益

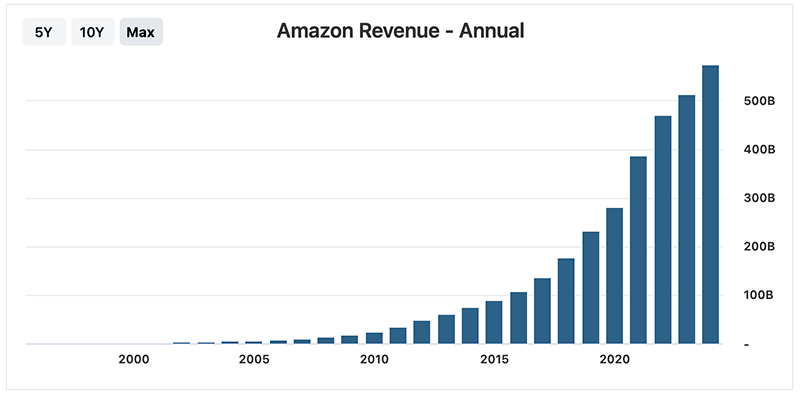

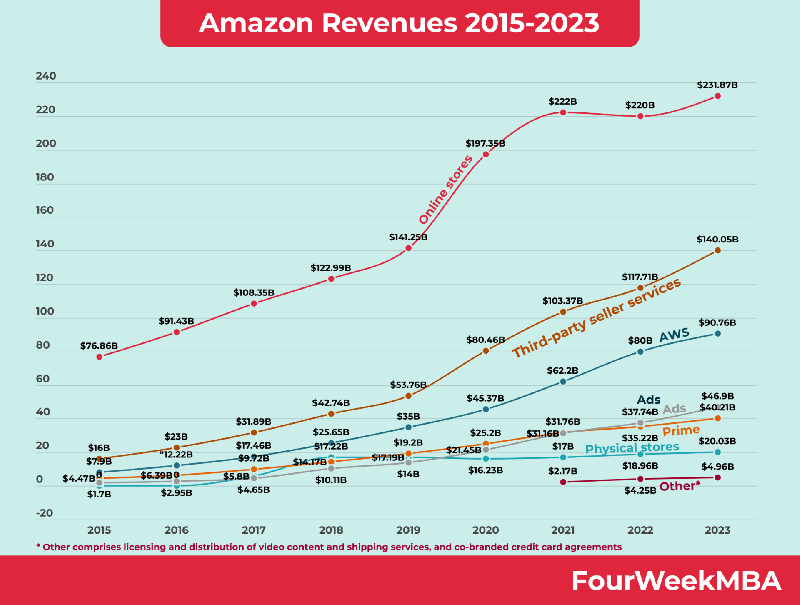

Amazonは着々と売上高を伸ばし、2023年度に5,907億ドルを計上するにいたる。2021年の伸びが著しいことが下図から見て取れるが、これはコロナ禍に売上高を拡大したためである。

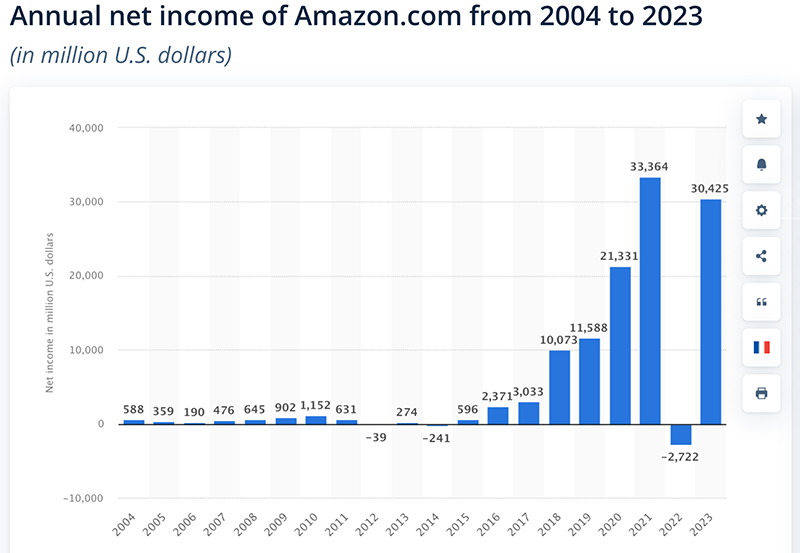

初期のAmazonは、注力分野への利益投資を繰り返してきたために常に赤字を続けていた。しかし、ドットコムバブルが崩壊した2001年第4四半期に、株式市場へ利益を出せることを示すため、1株あたり1セントという非常に低い利益を初めて計上する。ホリデーシーズンを含むこの4半期の売上高は11億ドルほどで500万ドルの利益を出したが、通年ではやはり赤字だった。その後、2004年に通年で5億8,800万ドルの黒字となり、その後も売上高が大きく拡大しているにも関わらず、利益は同程度のレベルに留まっていることから、事業へのさらなる投資を推し進めていたことがわかる。

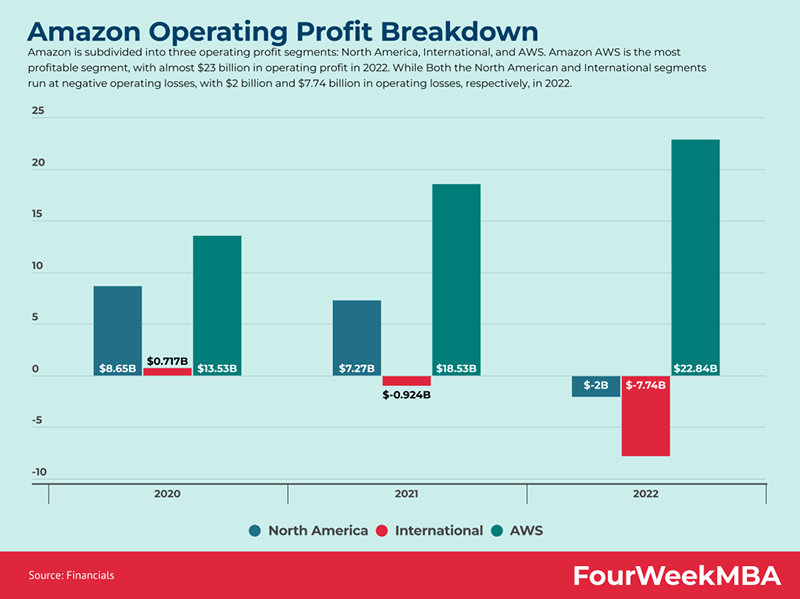

ここ数年は一転して大きな利益を計上している。AWSやAmazon AdsなどB2Bサービスの拡大について書いたが、これらが利益に貢献しているようだ。下図2つは部門別売上高の推移と、過去3年におけるAWSの利益貢献を示したものである。

部門別売上高の図では、Amazon自身のオンライン販売からの売り上げである「Online stores」がトップで、Amazon Marketplaceを介した第三者のブランド、メーカー、小売などの商品販売やフルフィルメントサービスなどを含めた「Third-Party seller services」がその次に、クラウドサービスの「AWS」、広告サービスの「Amazon Ads」と続いている。また、次の図は「北米(North America)」、「海外(International)」と「AWS」の利益を過去3年にわたって示しているが、赤字転落した2022年を含め、AWSの利益が同社で最も大きく、着実に伸びていることがわかるだろう。

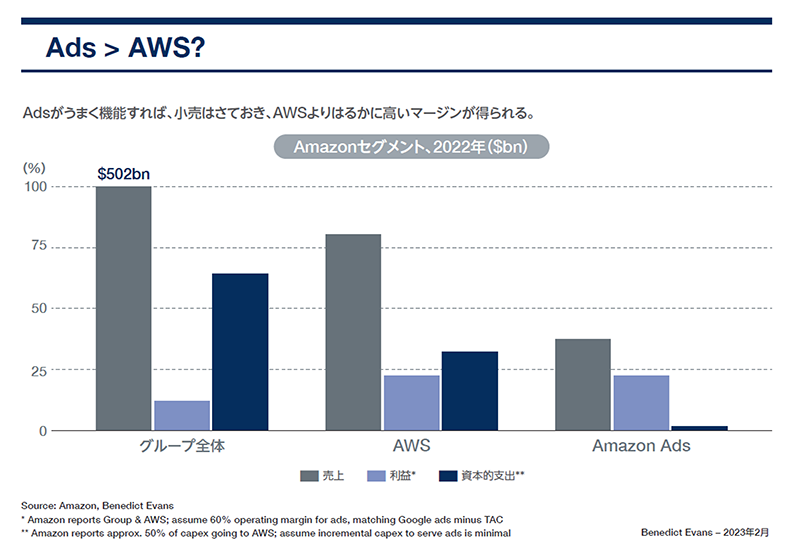

さらに、テクノロジー業界アナリストが2022年のAmazonグループ全体の業績とともにAmazon Adsを分析したものが下図である。Amazon Adsは売上高、資本投資でAWSを下回っている一方、同程度の利益を創出している。つまり、同事業はAmazonにとって、AWSに続いて利益を生み出す事業へと成長しつつあるということである。

前回のWalmartの記事でも触れたが、利益率の低い小売業界の大手企業は利益率の高い広告やB2Bサービスを積極的に展開し、ビジネスモデル変革を進めている。しかし、Amazonは着手の早さと大胆さにおいて彼らの一歩先を行っているのだ。

実験を繰り返した30年でもあった

AWS、Amazon Adsなどの稼ぎ頭が生まれてきたのには、数々の製品やサービスを立ち上げて、上手く行かないものは止めるという実験的な手法を繰り返してきたことがあるだろう。例えば、タブレットKindle Fireの成功の後、2014年7月にAmazon Fire Phoneが4年の開発期間を経てローンチされた。だが発売後の最初の20日で3万5千台程度しか売れず、同年10月にその開発費や残りの在庫を償却し、2015年に事業の終了を発表している。

これ以外にも数々の事業を試している。Apple Walletを真似たAmazon Wallet、UberEatsを真似たAmazon Restaurants、またイベントチケット販売のAmazon Ticketsを立ち上げたり、映画DVDレンタルとストリーミングサービスのLoveFilmを買収したりしたが、その後いずれも終了。直近では、空港の店舗やスポーツスタジアム店舗などに外販してきたチェックアウトフリーシステムJust Walk Outを、同社はスーパーマーケットAmazon Freshに積極的に導入を始めた。ところが、スーパーでの同システム利用には多くの従業員の目視による確認が必要だとして利用を縮小していくことを発表した

独占禁止法違反に問われる

順風満帆で世界一の小売企業へまっしぐらのAmazonであるが、リスクがないわけではない。最大手の小売企業、大手テクノロジー企業として政府機関が独占禁止法違反の観点から目を光らせている。

まずはEUが口火を切った。Amazonが第三者のブランド、メーカー、小売などを含めたマーケットプレースを運営しながら、Amazon自体もそこで販売する1つの企業であることを指摘したのである。第三者のブランド、メーカー、小売などの販売データなどを収集して自社製品を構築できることや、Amazonのフルフィルメントサービスを使う企業のランキングを優先的に上げられることなどが問題視された。この件は、2022年12年にEUとAmazonの間で、Amazon側がサービスを修正することで和解している。

2026年10月からは米連邦取引委員会(FTC)と17の州の司法長官による公判が控えている。EU同様に独占市場の強みを利用し、第三者のブランド、メーカー、小売などへ高いフィーを支払わせていることが指摘されている。米下院司法小委員会の独占禁止法抵触に関する調査では、同社のEコマース、マーケットプレース、AWSで会社を分ける必要があることなどを訴えて

以上、Amazonの30年を振り返ってみたが、同社はサービスの内製化、そのサービスのB2B外販、事業の実験と拡大、縮小などを繰り返してきた。とりわけ短期間の間に多数の事業を試し、ヒット事業の発見に力を注いできた取り組みこそが、同社をここまで急成長させただけでなく今後も世界一の小売業へ導く原動力だと理解できたのではないだろうか。売上高でトップを走る巨人、Walmartの背中はすぐそこである。Amazonがこのままのハイスピードで追いつき、追い越していく場面をいつ見られるのか、しばらく目が離せない。

北米トレンド