運転自動化へ政策を横にらみ、北米モビリティ市場の今

~規制に揺れながらタクシー、トラックは実用化に前進~

Text:織田浩一

生成AI(人工知能)がテクノロジー分野にとどまらず一般のビジネスマンをも巻き込む形で、広く話題になっている。注目されるAIの利用ケースとしては、もう1つ、自動運転など新たなモビリティ分野を挙げなければならないだろう。モビリティは国や州、自治体の政策が大きく影響する分野である。それらと歩調を合わせながら、北米、グローバルの規模でどのような進化が起こっているのか。その状況をまとめてみたい。

織田 浩一(おりた こういち)氏

米シアトルを拠点とし、日本の広告・メディア企業、商社、調査会社に向けて、欧米での新広告手法・メディア・小売・AIテクノロジー調査・企業提携コンサルティングサービスを提供。著書には「TVCM崩壊」「リッチコンテンツマーケティングの時代」「次世代広告テクノロジー」など。現在、日本の製造業向けEコマースプラットフォーム提供企業Aperza

Teslaの発表に熱視線、2024年がロボタクシーの転機に?

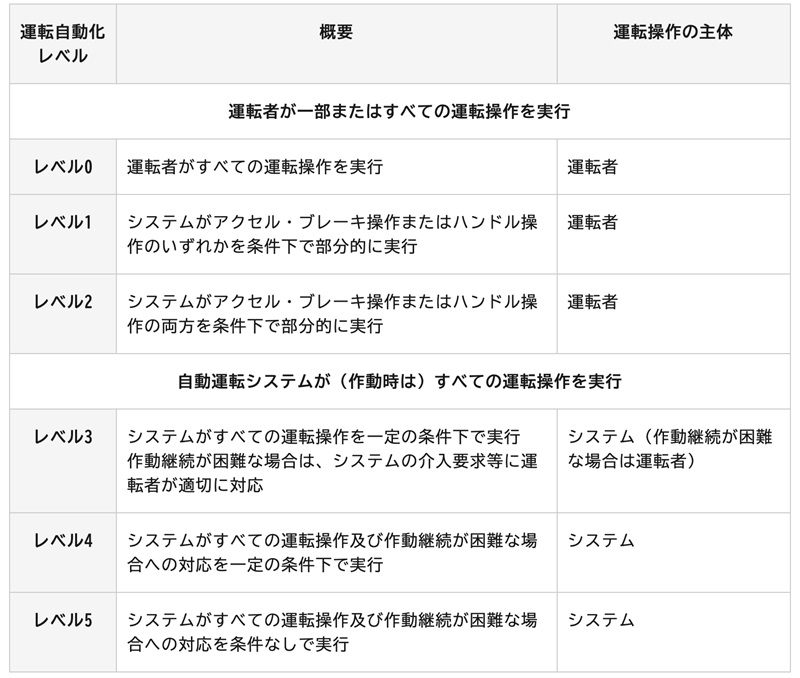

モビリティ分野の新たなテクノロジーとして注目される自動運転であるが、とりわけ耳目を集めているのは、2035年頃に実現されるという完全自動運転(レベル5)の達成である。現在、グローバルで自動運転の水準がレベル3からレベル4に移行しつつある中、北米ではそれに先駆け、レベル4を使ったサービスが着々と進んでいる。

2024年10月10日、米ロサンゼルスでTesla CEOのElon Musk(イーロン・マスク)氏が同社のロボタクシーCybercabを公開した。ワーナーブラザーズの映画撮影スタジオで、発表会参加者が20台のCybercabに乗車できるということで、下記の図のように自動車メディアAuto Focusがビデオで体験を紹介している。

ただ、同社のロボタクシーのサービス開始は2026年中へと先延ばしされ、同イベントではテクノロジーの向上度合いや安全性を示すデータ、規制対応についての戦略などは示されなかった。同時に紹介された人型ロボットが自律的に動作するものではなかったということもあり、発表の翌日、株価は9%ほど下落した。だが、2019年の初めての発表から長く実車の登場を待っていたモビリティ業界にとってみれば、今後の盛り上がりが期待されると言えるだろう。

Tesla Cybercabの発表会では参加者が試乗できた。出典:Auto Focus YouTubeチャンネル

こうしたTeslaへの評価がありつつも、後から歴史を振り返れば、2024年がロボタクシー普及の転機だったと言えるかも知れない。自動運転のロボタクシーは北米で着実に根を下ろそうとしている。Google傘下のWaymoは無人のロボタクシーサービスWaymo Oneをサンフランシスコ、ロサンゼルス、フェニックスの3都市で展開しており、約700

米アリゾナ州フェニックスにも進出したWaymoのロボタクシー。提供:NBC News YouTubeチャンネル

その一方で、GM傘下のCruiseも無人のロボタクシーサービスを2021年にサンフランシスコで開始したが、2023年に歩行者を巻き込んだ事故を起こしてサービスを一時停止していた。2024年9月からサンフランシスコを除いたシリコンバレーやフェニックス、ダラスなどの都市で、サポートドライバーの手を借りる形のサービスとして小規模ながらも再開していたものの、今月にロボタクシー事業からの撤退を発表している。

無人ロボトラックの実運用も期待

高速道路を中心に工場、倉庫、店舗間などの配送に使われるトラックも、もう1つの自動運転のトレンドである。

筆者は2022年2月にCES(コンシューマ・エレクトロニクス・ショー)のモビリティ関連の記事を執筆した。同記事に登場する、中国・アメリカを拠点とした自動運転トラック製造スタートアップTuSimpleは2021年にNASDAQに上場し、執筆当時の2022年には、フェニックスから東海岸のフロリダ州までの約885kmの無人自動運転運輸ネットワークを構築していた。

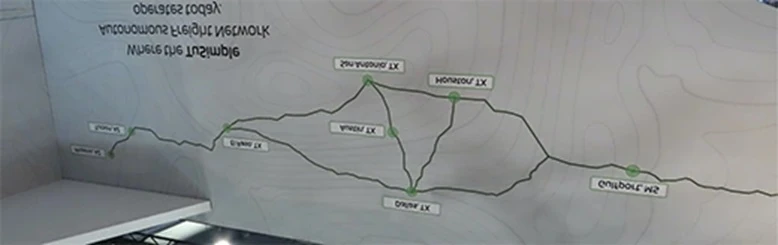

そして、2025年4月から無人運転をテキサス州で実施するのが米カリフォルニア州マウンテンビューのAurora Innovation社である。トヨタやトラックメーカーのVolvo、Paccar、Kenworth、運送会社のFedEX、Ryder、Uber Freightなど多くの企業と連携しながら開発を進めており、実証実験は本番目前の段階に入っている。ダラスとヒューストンの間を20台の無人運転トラックが往来し、FedEx、Uber Freight、Werner Enterprisesなど顧客の荷物を運ぶ

中国への高まる圧力、米中のデカップリングが進む

上述の無人運転トラックの開発で先んじていたTuSimpleのその後を紹介しよう。実は2022年、当時のCEO・CTOを兼務していた創始者が、もう1人の創始者が所有する中国企業へ同社のテクノロジーを提供していたという疑いで解任されている。その結果、同社は中国への不正技術移転容疑でFBI(米連邦捜査局)、SEC(米証券取引委員会)両方から取り調べを受け、パートナーであるトラック企業との提携を解消するに至り、NASDAQからも上場廃止となった。

2023年には、同社アメリカ部門の75%に当たる150人の社員をレイオフし、これから日本・中国を含むアジアパシフィック地域に注力すると発表している。実質、アメリカ市場の撤退にまで追い込まれたのである。

さらに、2024年9月には米国商務省が、中国やロシアのテクノロジーを使った自動運転車の輸入や販売を2027年以降、順次禁止することを提案している。この影響は大きく、米カリフォルニア州の公道における中国製自動運転車の総走行距離は、前年比で74%も減少した。中国で最大の無人運転テクノロジー提供企業の1社であるDiDiや他の中国系スタートアップは、同州での自動運転車の走行テストを中止するなど、アメリカ市場への進出に陰りを見せる。

自動運転もEVもトランプ政権に揺れる

自動運転の安全性への懸念から、アメリカの州政府も規制を更新する形で目を光らせている。米50州のうち、ほぼ半数で自動運転に対応する法律を用意しており、2024年にはワシントンDCと5つの州が法律を更新したという。主には自動運転の商業利用に関するものである。例えばカリフォルニア州の法律では、自動車メーカーが自動運転車両をリモートで全てモニタリングし、必要に応じて車両を停車させることを必要としていたり、州内の地域の警察が違反チケットを切ったりすることができる。またメーカーに対しては、自動運転車両がカリフォルニア州の公道を走る場合、最低500万米ドル(約7億6千万円)の保険を用意することを義務付けて

ただし、2025年1月から始まるトランプ政権では、この各州の規制が実効性を持たなくなる可能性がある。

前述のWaymoやCruiseはカリフォルニア州内で自動運転に関するレポートを数百万マイルもの規模で行い、その実証の結果により無人運転が許可されているが、Teslaはこの実証レポート提供をほとんど行っていない。それどころか、州政府による規制を無効にするような法案を、トランプ政権に参加するTeslaのイーロン・マスクCEOが提案するのではないかと言われている

その一方で、現在7500ドルのEVへの税額控除を廃止し、同時に自動車ガス排出量の上限を緩めるなどの政策を進めることも考えられる。中国産のEVに掛けられている100%の関税をさらに10%追加するといった話があるほか、北米の自動車生産の拠点となりつつあるメキシコへの関税を0%から25%に引き上げるという政策を打ち出している。EVを含む自動車全般がアメリカで割高になる可能性が高く、これがモビリティ市場全体に大きな影響を与えると予想される。

都市部で移動手段の変化がじわり、「15分都市」を目指す大都市群

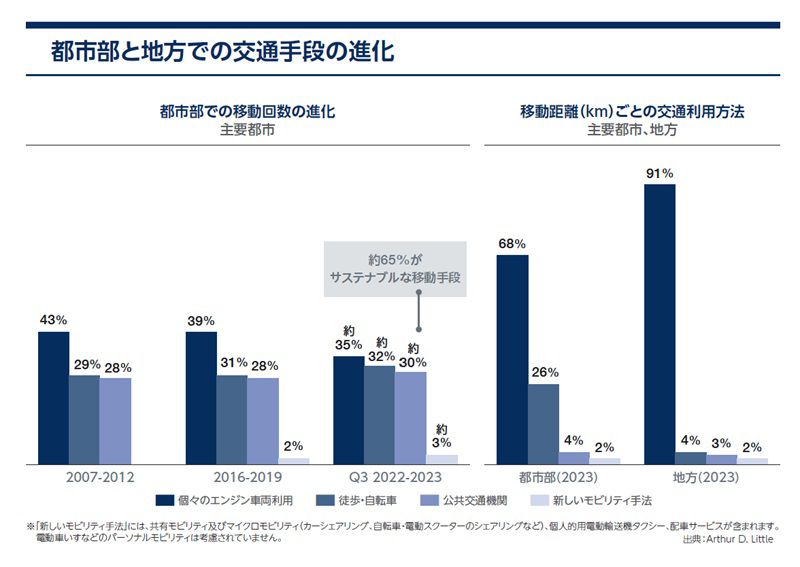

このような状況はあるものの、カーシェアリングや自転車・電動スクーターのシェアリングなどの「新しいモビリティ手法」は、特に都市部で着実に浸透しているようである。

コンサルティング企業Arthur D Littleは「The Future of Mobility 5.0

ただし、図の右側に示す移動距離ごとの利用手段を見ると、都市部でも「個々のエンジン車両利用」は68%と半数以上を占める。これは、長距離の移動においては自動車など「個々のエンジン車両利用」が多いという傾向を表す。この傾向は、特に北米や中東がヨーロッパや東南アジアに比べて高いようである。

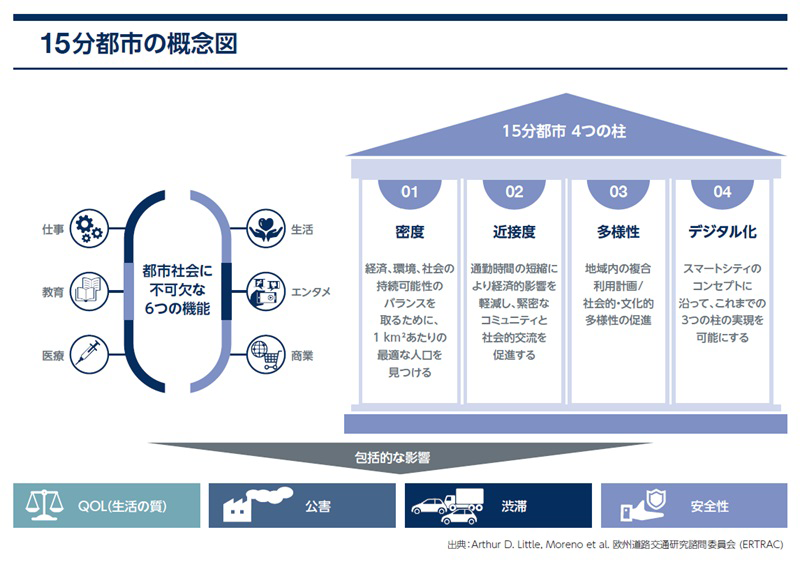

このレポートで注目すべきは、長距離交通を必要としない「15分都市」の概念を推し進めている大都市群についてであろう。一部の都市で5分都市、20分都市とも呼ばれるこの言葉は、1970年代に生まれた概念である。

15分都市とは文字通り、徒歩、自転車で15分以内に職場、教育、医療、商業、エンターテイメントなど生活に必要な場所にアクセスできる都市を指す。ここ10年の間に世界の多くの都市がこの言葉を掲げ、都市政策を推し進めている。スペインのバルセロナ、米オレゴン州ポートランド、デンマークのコペンハーゲン、オーストラリアのメルボルン、中国の上海、シンガポール、フランスのパリ、イギリスのグラスゴー、スイスのチューリッヒなどがその例である。

下図のように、15分都市は人口密度を上げながら経済や環境、サステイナビリティなどに対応し、通勤時間を短くして緊密なコミュニティを形成し、社会・文化的な多様性を確保する。これらをサポートするためにスマートシティのデジタル機能を活用する。

このレポートでは8つの都市を対象に調査を行ったが、生活の質、公害の低下、渋滞の減少などの点において、15分都市政策を進めていない都市よりも良好な結果を生んでいるようだ。

15分都市の概念に則って、生活に必要な機能を市民の近場に用意し、自動運転などを使ったカーシェアリングや公共交通機関など複数のMobility as a Service(MaaS)を組み合わせる。このため政府や自治体には、規制やロードマップ、実証実験を含めたサポートが推奨されている。

北米市場において自動運転やEVの分野で米中間の競争が行われない状況になると、これらの分野でのモノポリー(独占)が発生したり、割高感から普及が進まなかったりという結果につながる懸念もある。カリフォルニア州政府が州としてEVの補助金を出し続けるとする発表もあって、国としての対応と州、都市としての対応に大きなギャップが生じる可能性がある。自動運転の規制と同様に、EVを巡るモビリティ環境の進化が地域ごとに異なる様相を見せることもあるだろう。

中国のモビリティ企業は、アジア市場にも果敢に参入を進めている。アジアの大都市がモビリティの大きな実験市場になる可能性もあり、北米とは違った進化を遂げていくと考えられる。これからもモビリティ市場の進化を追いかけていくには、世界の国や地域に広く目を配っていく必要ありそうだ。

北米トレンド