次世代中国 一歩先の大市場を読む

トランプ関税に対抗する中国地場産業

「直売化」「全球化」「ブランド化」で競争力強化

Text:田中 信彦

トランプ関税が中国社会に衝撃を与えている。言うまでもなく米国は中国経済にとって最大の輸出先である。大きな影響はまぬがれ得ない。特に対米依存度が高い労働集約的な地場産業では、その経済的な損失が大きい。

しかし、その一方で中国各地の地場産業の経営者たちは、大国の指導者による異例の行動に困惑しつつも、自らの利益を死守しようと一斉に動き始めている。

その方向性は次の3つだ。

- 国の枠組みにとらわれず、世界中の消費者個人と直接結びつくこと

- 米国市場に依存せず、全世界を相手に商売すること

- 自らの商品の価値を上げ、ブランド化すること

短期的な混乱は避けられないが、トランプ関税は、長い目で見れば中国の地場産業のグローバル社会との結びつきをより強固にし、その競争力を高める方向に作用するだろう。現場の動きを見ていると、そのように感じる。今回はそんな話をしたい。

田中 信彦 氏

ブライトンヒューマン(BRH)パートナー。亜細亜大学大学院アジア・国際経営戦略研究科(MBA)講師(非常勤)。前リクルート ワークス研究所客員研究員

1983年早稲田大学政治経済学部卒。新聞社を経て、90年代初頭から中国での人事マネジメント領域で執筆、コンサルティング活動に従事。(株)リクルート中国プロジェクト、ファーストリテイリング中国事業などに参画。上海と東京を拠点に大手企業等のコンサルタント、アドバイザーとして活躍している。近著に「スッキリ中国論 スジの日本、量の中国」(日経BP社)。

意外と大きくない中国の対米輸出依存

まず中国と米国の貿易について数字で確認しておく。

中国税関の統計によると、2024年の中国の輸出総額は3兆5,772億ドル。そのうち対米輸出総額は5,246億ドルで、輸出全体に占める対米輸出比率は14.7%。この数字は小さくはないが、致命的なほど大きいわけでもない。この比率は2001年、中国がWTO(世界貿易機関)に加盟した当時は20%を超えていたが、近年、低下を続けており、輸出の「脱米国化」が進みつつある。

中国経済全体の観点でみると、2024年の中国GDP(国内総生産)は約18兆7,500億ドル。対米輸出総額は5,246億ドルなので、中国のGDP全体に占める対米輸出の比率は約2.8%である。対米輸出の金額は大きいが、国の図体も大きいので、経済全体から見れば対米輸出への依存度は思ったほど高くない。

もちろん個別の企業や地域、業界によって対米依存度の高いところもあるから、影響の大きさはさまざまだ。しかし、全体としてみればトランプ関税で中国経済全体が崩壊するかのような議論は、誇張されすぎというべきだろう。

内陸部の対米輸出依存度が高い

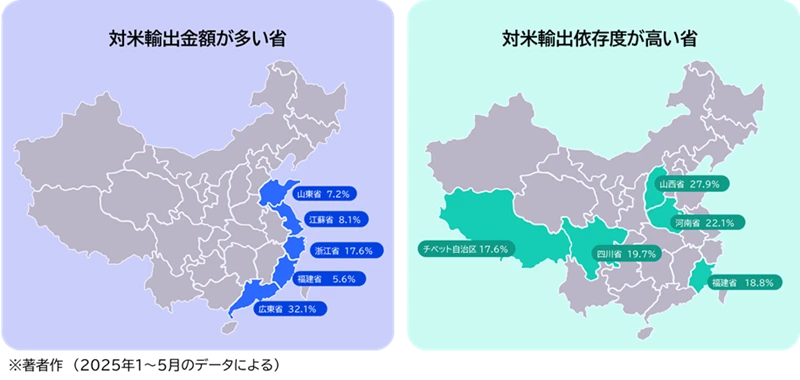

地域的に見ると、2025年1~5月の対米輸出金額が多い省は以下の順である(数値は中国全体の対米輸出に占める割合)。

- 広東省 32.1%

- 浙江省 17.6%

- 江蘇省 8.1%

- 山東省 7.2%

- 福建省 5.6%

このトップ5省で中国の対米輸出の70%以上を占める。いずれも中国東部沿海部の経済水準の高い省である。しかし、これらの省の多くは、対米輸出金額は多いが、省の経済規模自体が大きいので対米輸出への依存度はあまり高くない。今回のトランプ関税の影響がより大きいのは対米輸出への依存度の高い地域である。

対米輸出依存度が高い省の順位は以下の通り(数値はその省の輸出全体で対米輸出が占める割合)。

- 山西省 27.9%

- 河南省 22.1%

- 四川省 19.7%

- 福建省 18.8%

- チベット自治区 17.6%

靴や衣料品などの比率が高い福建省を除いて、対米輸出依存度が高い省はいずれも内陸の省や自治区である。米中の貿易戦争というと半導体や自動車といった花形産業が話題の中心になりがちだが、中国社会の視点でみれば、トランプ関税の影響がより深刻なのは経済水準の比較的低い内陸部であるといえる。

世界のスニーカーの2割を生産する街

福建省晋江市は、世界で生産されるスニーカーの20%が造られる「靴の都」だ。海を隔てて台湾と近いことから、1980年代の改革開放初期、台湾の製靴業者が工場を開いたことがきっかけで靴の産業が成長した。

現在、同市には3000社を超える製靴企業があり、素材や各種部材の調達、生産、すべてがこの街で完結できるサプライチェーンを持つ。現在、晋江市の製靴関連の上場企業は52社にのぼり、GDPに占める靴産業の比率は35%にも達する。世界の有力ブランドのスニーカーの多くがこの街で造られている。

トランプ関税の影響は大きい。靴に対する関税率は145%(関税率の数字は2025年4月末現在、以下同。4月15日以降90日間、うち115%の停止が決定された)と発表されており、スニーカー1足あたりの価格上昇は21~28ドルと想定されている。その他、原産地証明取得やアンチダンピング調査の厳格化などに対応するためのコストが原価の18%程度必要となる見込みだ。

実質的な影響はすでに出ている。2025年第1四半期の同市の対米輸出は対前年同期比で23%減少。同市の製靴OEM企業の粗利益率は12.5%から6.8%へと約半分に減った。米国のスポーツ用品ブランドなど主要顧客からは対米関税率の低いベトナムやインドネシアなどへの工場移転要請が相次ぎ、応じられない企業への発注がキャンセルされる事態が発生している。

米国市場への依存は30%から8%に低下

晋江企業のトランプ関税対応は大きく分けて4つの方面にわたる。

- 米国以外の市場への展開

- より柔軟なサプライチェーンの構築

- 自社の「ブランド化」による競争力強化

- 中国以外の生産拠点の拡大

以下、順に見ていこう。

第1は米国市場以外へのより積極的な展開だ。米国市場での販売は今後、大きな困難が発生する。より本質的には、米国に限らず一国の市場への依存はリスクが高い。

同市でスポーツ衣料やシューズを生産・販売する中堅企業「七彩狐服装織造」は、米中関係悪化の影響を最小限に留めようと、トランプ大統領当選前から欧州や南米諸国のほか、東南アジア、中東、東欧など中国で「一帯一路国家」と呼ばれる国々への輸出拡大に努めてきた。

同社副総経理(副社長に相当)、許永祝氏は中国中央テレビ局のインタビューで「一時期、当社の対米輸出比率は30%以上あったが、現在では8%にまで下がった。逆に欧州と一帯一路国家が30%から55%に増え、南米も25%を占めるようになった」と語っている。

第2の対策はより柔軟なサプライチェーンの構築である。端的にいえば多品種少量、迅速な生産が可能なシステムを実現し、企業力を強化することだ。アフリカや南アジアなどの新興国市場では、米国と違い、一度に大量の注文は期待できない。現地の環境や顧客企業の事情に応じたフレキシブルな生産と供給が必要になる。同氏は「今では10足からの注文にも応じられる。その結果、アフリカのあるクライアントの在庫回転率は40%向上した」と同じインタビューで語っている。

AIによる技術革新でメーカーに主導権が移る

第3の対策は「自社のブランド化」による市場での発言権の強化だ。その背景にあるのがAIを核にした技術革新である。

同市の靴生産設備製造メーカー「凱嘉機器製造」は、靴のデザインに3D技術を応用し、生産プロセスを大幅に短縮、省力化した生産システムを開発。すでに世界15カ国に海外拠点を設置しており、70カ国に向けて靴の生産設備を輸出している。このシステムの導入によって、デザイン起こしから2時間で1足の靴が完成し、生産コストは40%低減できるという。

晋江の製靴企業は、AIを活用して世界各地で流行している靴のデザイン情報を収集、分析して、新たな靴のデザインを発案する。そして周辺企業から調達した最新の素材を使い、3Dを活用した先端のシステムで速やかに生産する。そのため世界市場で今、最も競争力のあるデザイン、素材の靴が低価格で、しかもいち早く供給できる。

このシステムを活用している「CABBEEN卡宾服饰」董事長(会長に相当)、楊紫明氏は「以前は海外ブランドが企画を出し、我々はそれを生産するだけだったが、技術革新でその構図が逆転した。我々が新たな靴のアイデアを出し、ブランドがそれを使う。主導権が生産者の側に移った。当然利益率は高くなる。これは根本的な変化だ」などと語っている(「環球網」2024年4月28日付)。中国の地場産業の競争力が低廉な労働力であった時代は既に過去のものになっていることがわかる。

サプライチェーンごとワンセットで海外移転

第4の対策は中国以外の新たな生産拠点の開設だ。同市の製靴企業の多くが、中国と共に経済連携協定「RCEP(アールセップ)」の締結国であるベトナムに工場を開設している。RCEPは締約国間での関税が削減もしくは撤廃され、統一の原産地規則が適用されるため、貿易実務の効率化が可能になるメリットがある。

中国の地場産業の海外生産で特徴的なのは、ある製品のサプライチェーン丸ごと、ワンセットで海外に出ていくケースが多いことだ。晋江市のように一つの産業が高度に集積している地域では、靴生産のあらゆる段階に参与する企業が近隣に立地し、緊密に連携して生産を行っている。パートナー企業が同姓の親類であるケースも少なくない。

サプライチェーンの全段階が一緒に海外に出ることで、スムーズな生産が可能になる可能性は格段に高くなる。これが中国の地場産業の海外展開の大きな強みだ。

椅子の輸出の利益率はわずか3%

トランプ関税に独自のやり方で対抗しようとしている地場産業は他にもある。浙江省安吉市は中国から輸出される椅子の60%以上を生産する「椅子の街」だ。米国への輸出依存度は20~30%に達する。今回のトランプ関税で椅子など家具製品の関税率は最高245%になる可能性があり、すでに同市の椅子メーカーへの米国からの発注量は50%近く減少している。在庫は100万点以上に膨れ上がっていると伝えられている。

加えて同市の椅子メーカーは米国ブランドからの発注によるOEM生産が主体で、受動的な立場に終始してきたため、価格の決定権が弱い。多くのメーカーの利益率は3%程度にすぎない。

こうした事態に対応するため、同市の椅子メーカーはベトナムやメキシコなどでの海外生産への転換を急いでいる。その一方で、より力を入れているのが、スマホアプリなどを通じた海外の個人客に対するEC(電子商取引)経由のダイレクト販売だ。

越境ECの活用で世界中の消費者個人とつながる

中国発のグローバルなECには、アリババグループが運営する「AliExpress」(アリエクスプレス、全球速賣通)」や「淘宝(タオバオ)海外網」、日本では未展開の「TikTok Shop」、中国で人気No.1のEC「ピンドゥオドゥオ」の海外版ともいうべき「Temu」など、多数の有力なシステムがある。

トランプ関税の出現に対して、これら中国発越境ECは、中国企業の海外販売を支援するため、さまざまな活動を行っている。例えば「AliExpress」は、中国全土の50都市の地場産業の海外販売を支援するプロジェクト「貨通全球烽火聯赢(「商品が烽火のように世界を貫く」の意)――50都市産業帯出海計画」を展開した。

中国の工場から世界中の消費者に商品を直に届ける越境ECの仕組みについては、wisdomの「世界市場を席巻する中国発、越境EC TemuやSHEINはなぜ急成長したのか」(2024年3月)https://wisdom.nec.com/ja/series/tanaka/2024031101/index.html で詳しく書いたので、ご参照いただければと思う。簡単に言えば、地場産業のメーカーは、商品をECのページに掲載し、売れたらEC企業の中国国内倉庫に納品すれば、あとはすべてEC企業が段取りして世界中の消費者に送り届けてくれるという仕組みである。

中間マージンをカットして関税を吸収

この「AliExpress」のプロジェクトには数多くの安吉市の椅子メーカーも参加、全世界200以上の国々の消費者個人に商品を直送する取り組みに加わった。

地場産業のメーカーが消費者個人へのダイレクト販売に力を入れるのは、中間の流通マージンを省くことで、関税適用による小売価格の上昇を緩和できる可能性があるからだ。

例えば、中国の地場産業のメーカーがこれまで、ある商品を米国の小売企業に1個40ドルで販売してきたとする。米国の小売企業はその商品に経費やマージンを乗せて1個100ドルで消費者に販売する。小売側の粗利は60ドルである。

ここに145%の関税が適用されると、58ドルが加わって、小売企業への販売価格は98ドル。そこに米国側の粗利60ドルを乗せると、小売価格は158ドルになってしまう。一挙に6割近い値上げになり、販売に大きく影響する。

しかし、仮にこれを越境EC経由でメーカーが消費者に直販するとどうなるか。EC企業の手数料を8%(1個あたり3.2ドル)とし、メーカーの利益も従来より上積みしてECでの販売価格を50ドルに設定したとしよう。そこに関税145%ぶんが加わって、消費者の購入価格は122.5ドルとなる。

小売業者による従来価格の100ドルに比べると2割強の値上げの計算だ。これでも影響は大きいが、2割強ならなんとか許容範囲だろう。少なくとも消費者にとってその差は大きい。

現実には、中国でも145%というトランプ関税が長期的に継続するとの見方は少ない。いずれ適当な率に調整されるだろうとの観測が主流だ。先は読めないが、いずれにしてもこのように「関税の増加分を、流通マージンをカットすることで吸収する」というダイレクト販売の流れは今後、中国に限らず一層強まることは間違いない。トランプ関税は世界の流通システムを大きく変える可能性がある。

「統治者が勝手なことをやるのは普通のこと」

中国の地場産業は、オーナー経営者が強い裁量を持つ中小・零細企業の比率が高い。市場に対する感覚の鋭さ、決断の速さ、柔軟かつ迅速な行動、大胆なリスクテイクで成長してきた。

もともと中国での商売は、上からの理不尽な「天の声」が降ってくることは日常茶飯事だ。強い権力を持つ為政者との「押したり引いたり」の交渉なしには進まない。言ってしまえば、権力者が好き勝手なことをやるのは普通のことであって、今回はそれが外国の指導者だというだけの話である。文句を言っても始まらない。行動あるのみだ。

中国人の行動様式を評して「上に政策あれば、下に対策あり」といわれるように、「身勝手な権力の下でなんとか生き延びる」という中国企業の「しぶとさ」は今回のトランプ関税問題でもいかんなく発揮され始めている。

「国家対国家」という大きな枠組みとは別に、中国の民営企業経営者たちは、時に外国の企業家たちとも連携し、「国家の横暴」をかわそうと懸命に努力している。現時点ではトランプ関税の行方そのものが不透明で、先は読みにくいが、米国や中国という「国家」の盛衰とは別のところで、中国発の民営企業は淡々と成長を続けるだろう。

本気でグローバル化に踏み出した中国の民営企業を、「国家」という枠組みから引き剥がし、健全な市場原理でどうやって一緒に成長していくか。私たちが今、考えるべきことはそこだと思う。

次世代中国