次世代中国 一歩先の大市場を読む

中国はなぜ人型ロボットにこだわるのか

「汎用性」の中国、「専業化、完璧性」の日本

Text:田中 信彦

中国はなぜ人型ロボットの開発に熱心なのか。過去の流れでみれば、先行していたのは日本だ。しかし、その後、「どう考えても、開発コストと用途の採算性が合わない」ために、多くの企業は開発方針を転換した。日本企業は、産業用ロボットでは世界トップレベルの位置にあるが、人型ロボットでは目立った動きは少ない。

一方、中国の政府や企業の考え方は違うようだ。特にここ数年、人型ロボットの開発に国家を挙げて取り組んでいる。その発想の違いはなぜ生まれたのか。

その根底にあるのが、人型ロボットに対する認識の違いだ。

日本社会ではロボットを、作業効率を上げるための「道具」と認識している。一方、中国社会が人型ロボットに期待するのは、「AIに仕事をさせるためのプラットフォーム」である。人型ロボットを、AI(頭脳)と社会(身体)を結びつける「何でもできる汎用インターフェース」だと考える。人型ロボットを、社会のどんな場面でもAIを活用できる「万能のプラットフォーム」化しようとしているのが中国である。

「高効率の道具」と「何でもできるプラットフォーム」では、求めるものが全く違う。日本は、社会・文化のあらゆる側面で、シンプルに「単機能化」「専門化」「切れ味」を追求して価値を出していくのが好きだ。一方、中国社会は、道具にあらゆる機能を盛り込んで、汎用性を追求し、「多機能化」「包括的」「便利さ」を追求していく志向が強い。

人型ロボットを社会でどのように位置づけ、活用していくか。ここに両国の思考様式の違いが明確に表れている。今回はこんなことを考えてみた。

田中 信彦 氏

ブライトンヒューマン(BRH)パートナー。亜細亜大学大学院アジア・国際経営戦略研究科(MBA)講師(非常勤)。前リクルート ワークス研究所客員研究員

1983年早稲田大学政治経済学部卒。新聞社を経て、90年代初頭から中国での人事マネジメント領域で執筆、コンサルティング活動に従事。(株)リクルート中国プロジェクト、ファーストリテイリング中国事業などに参画。上海と東京を拠点に大手企業等のコンサルタント、アドバイザーとして活躍している。近著に「スッキリ中国論 スジの日本、量の中国」(日経BP社)。

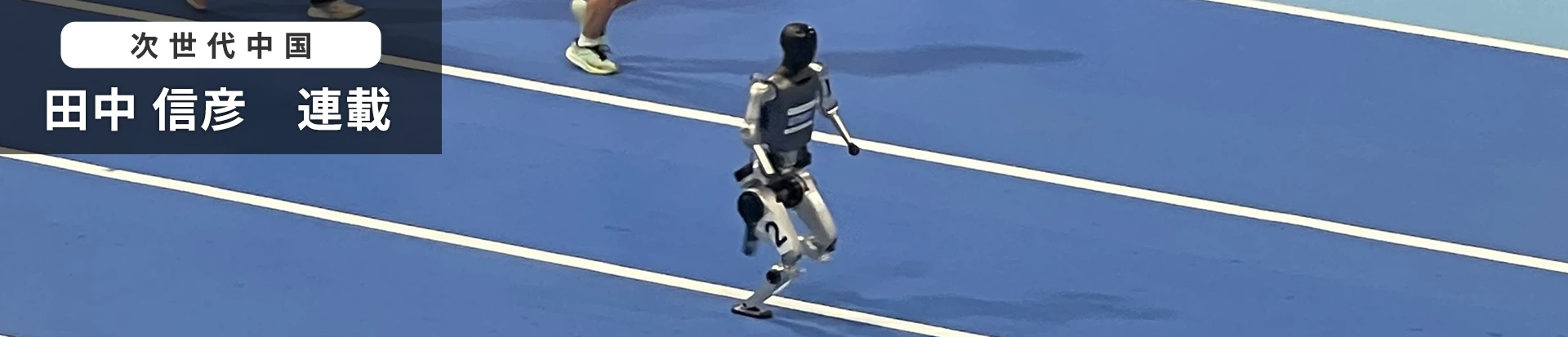

北京「ロボット運動会」、裾野の拡大を狙う

8月中旬、中国・北京で「第1回世界人型ロボット運動会」が開かれた。日本でもニュースで大きく伝えられたので、ご覧になった方もあるかと思う。夏休み時期でもあり、私も見に行ってきた。リアルの人間と比べれば、まだぎこちない動きではあるが、トラック競技の400mだけで予選に59チームが参加という層の広がりはすごい。細身で小型ながら機敏で持久力のある動きに圧倒される思いだった。

この大会は「世界」と銘打っていて、米国や日本など海外からの参加チームもあったようだが、参加者のほとんどは中国の企業や研究機関、学校などである。種目もトラック上の「ガチ勝負」の陸上競技から、サッカー、ボクシング(試合ではなく模範演技)、ダンス、集団演舞などと幅広い。中には工場や倉庫、病院、ホテルなどの現場を想定した種目もあって、原材料の「運搬」「整理」「薬品分装」「賓客出迎え」「清掃」などの技を採点する競技もあった。

現実には中国はすでに日本と並ぶ産業用ロボットの実用化大国でもある。「運搬」や「整理」などの作業はあえて「人型」ロボットである必要はない。そのことは中国でも当然わかっている。それでもなぜ中国は、あえて「人型」にこだわって、このような盛大な大会まで開催して人型ロボットの裾野を拡大しようとするのか。そこには「その先」を見据えた理由がある。

AIと社会をつなぐ「万能のインターフェース」

今年の春、このwisdomの連載で、「中国のEV企業が「人型ロボット」をつくる理由 『身体性を持つAI』の応用に進む中国社会」(2025年3月)という記事を書いた。AIの飛躍的な能力向上にともない、中国では世の中のあらゆることをAIが認知、判断し、それをロボットが現実の行動に移す社会に向かっている。EV(電気自動車)とは、単に「動力源が電気である自動車」ではない。AIの判断や指示のもと、「移動」という行為を実行する一種のロボット、つまり「身体性を持ったAI(Embodied AI)」である。世の中のあらゆる製品がAIの「身体」になる。そういう流れが始まっている。このようなことを書いた。

中国が国を挙げて人型ロボットに精力を傾注する理由はまさにここにある。

「世の中の全てのこと」をAIの判断の下に行うとすれば、「何でも実行できる身体」が必要だ。現実の社会は、あらゆる生活のインフラが人間の身体に合わせて作られている。部屋のつくりも、ドアのノブの位置も、道具のサイズや構造も、交通機関の設計も、ありとあらゆるものがそうである。AIがそれら全ての環境下で、的確に認知・判断・指示ができ、それを実行可能なようにしなければならない。

そのためにはAIが「人のかたち」をしているのが一番いい。工場や倉庫、商店の中など特定の場所だけで使うなら、道具のほうを環境に最適化した形に変えればよい。しかし「世の中のあらゆるもの」をAIと結びつけるには、「何でも対応できる仲介者」が必要である。司令塔であるAIと、千差万別・多種多様な社会の機能や手段をつなぐ「万能のインターフェース」が不可欠なのである。

その期待を担うのが人型ロボットだ。複雑かつ随時変化する現実社会とAIをつなぐ「汎用インターフェース」こそ、人型ロボット(身体性を持ったAI)にほかならない。

中華料理の包丁は「万能のインターフェース」

中国社会は、とにかく一つのもので「あらゆること」をできるようにするのが好きだ。日本社会は先に触れたように、何でも「細分化」「専業化」していくが、中国社会は何でも「統合化」「汎用化」「総合化」していく傾向が強い。こうした「何でもできる化」を強く志向する中国社会の特徴は、かなり文化の深いところに根ざすものだと思う。

例えば、日常生活で気がついたのは、中国と日本の包丁の違いだ。

中国で料理に使う「中華包丁(菜刀)」は、ご存知のように長方形のガッチリした巨大なもので、これ一本で何でもやる。刃先では野菜や肉を細かく切ったり、こそいだり、時には「飾り切り」のような細工もしたりする。刃の中央では素材をトントンと刻み、刃元(アゴ)の厚い部分では肉類の骨などを叩き切る。

頑丈な刃の側面の部分では、ニンニクやショウガを「バンッ」と叩いて潰し、刃の峰(背の部分)では、肉を叩いて柔らかみを出す。そして大きくて平らな刃全体は、切った素材をすくい集めて鍋に放り込む道具として最適である。

大量の食材を次々と処理し、手際よく炒めていく中華料理では、この包丁が一本あれば、調理のあらゆる工程を手際よくこなせる。まさに万能ツールである。つまり単なる「刃物」という単機能の道具として存在するのではなく、やや大仰な表現をするならば、食材と料理をつなぐ「万能のインターフェース」のようなものだということができる。

一方、日本の包丁は、すでにご存知と思うので詳述しないが、出刃包丁や薄刃包丁、柳刃(刺身)包丁、菜切り包丁、牛刀などさまざまな種類があり、それぞれの中で、切る対象の性質によって無数ともいえる種類がある。板前さんはズラッとたくさんの包丁を持っている。あらゆる分野がどんどん「専業化」し、個々の「切れ味」が鋭く、深化していくのが日本社会の特徴である。

「何でも取り込む」多機能化の中国

中国のテクノロジーは、人型ロボットの例に限らず、一つのサービスや製品をあらゆる目的の基盤(プラットフォーム)として活用していく傾向が強い。多種多様な機能を取り込み、生活のあらゆる場面をカバーしようと「総合化」の方向に進化していく。

最も端的な例が、中国での社会生活に不可欠なプラットフォームとなっている「スーパーアプリ」と呼ばれるスマホアプリだ。

中国を代表するスーパーアプリといえば、アリババ(阿里巴巴)のAlipay(支付宝)とテンセント(騰訊)のWeChat(微信)の2つだろう。Alipayは2004年、ショッピングサイトの決済サービスとして、WeChatは2011年、インスタントメッセンジャーとしてそれぞれスタートした。当初の機能はシンプルだったが、両者ともそこに次々と機能が付加され、「日常生活のあらゆることが可能」な(それなしでは暮らせない)アプリに変貌した。

時期的に先行したのはAlipayだが、WeChatは「人のネットワーキング」という中国社会の最も重要な機能の中核を担うツールであったために、その傾向がとりわけ顕著だ。通信・連絡はもとより、情報収集、金銭の決済やモノの売買、列車や飛行機、タクシーなどの予約や乗車、フードデリバリー、税金や年金など公共的なお金の授受など、決して誇張でなく、日常生活のほぼ全てがアプリ上で完結してしまうといえるほどの機能を有している。

「一つのプラットフォームで全てが完結する」

Alipayは、SNSとしてのコミュニケーション機能は弱いが、WeChatと同様、生活シーンに必要なあらゆる機能を持つ。特に代金支払いや金銭授受、貸借などの決済機能については根強い信頼と需要がある。Alipayはもはや中国という国のインフラの根幹の重要部分を構成していると言ってよい。国民にとっては当人の支払い能力など経済的、社会的なステイタスを証明する一種の身元証明書のような役割すら担っている。

また「中国版インスタグラム」とも呼ばれるSNS「小紅書(RED)」は、その実、インスタグラムとは大きく異なる使われ方をしている。情報発信・収集の機能に加え、より強力な双方向コミュニケーションの機能、気になった商品を直接、販売・購入できるライブコマースの機能が組み込まれており、決済アプリと連動して、その場ですぐに商品やサービスの販売・購入ができる。

「インスタで情報収集 → レビューサイトで比較 → ECサイトで購入」と「専業化」に進むのではなく、「発見・共感・購買」というプロセスが一つのプラットフォームで完結するように設計されている。

「生活空間化」が進む中国のEV

先に例に挙げたEVの例でも、「万能化」「汎用化」の傾向は顕著だ。中国の電気自動車は「移動のための道具」から、限りなく「生活空間化」に向かっている。さらにはそれが外部の統一的な社会システムと連携し、「都市とクルマの一体化」が進んでいる。

中国のEVは走行性能も著しく向上しているが、それだけがセールスポイントではない。車種やグレード等によって差はあるが、高性能の映像・音響システムやカラオケ装置、冷蔵庫、マッサージチェア、ゲーム機能、中には女性向けのメイクをアドバイスする大型ディスプレイが搭載されたクルマもある。「移動」という目的とは直接関係のない範囲に次々と機能が拡張していく。こういうことがクルマ選びの重要な判断基準になる。これはクルマが「走る」ための単機能の「道具」ではなく、「生活のためのプラットフォーム化」していく動きと見ることができる。

そして、そのクルマが中国独自の衛星測位システム「北斗」や、街中に張り巡らされたカメラとレーダーによる「車路協同(自動車単体と道路端の通信システムが常に情報連携しつつクルマを走らせるという考え方)」で社会システムの一部となり、いわば「走る端末」として機能する。そういう「統合化」の方向に中国のクルマは向かっている。自動運転はその一要素だ。

そこにあるのは「クルマとは何か」という定義の問題である。明確な定義なしに、マッサージチェアのついた中国製EVとポルシェの「どちらが優れたクルマか」を議論しても意味は薄い。

「汎用化」「総合化」「統一化」を志向する中国社会

人型ロボット(身体性を持ったAI)への国を挙げての取り組みは、こうした発想と根底でつながっている。中国社会に脈々と流れる「汎用化」「総合化」「統一化」を目指す社会の志向が、今回の人型ロボットへの熱意にも共通して流れている。

人間と同じように行動できる人型ロボットであれば、社会の「環境側」を改造する必要はない。既存の社会のあらゆる場面をそのままAIの指揮下に取り込める。工場やオフィス、商店、ホテル、家庭内、介護施設など、どこでも一台の人型ロボットがあれば何でもできる。

これはもちろん「可能性」の話であって、できるかどうかはわからない。できたとしても、コストが引き合うのかどうかもわからない。しかし、中国では、企業も国家も、こうした絵図を頭の中に描いて、巨額の人型ロボット投資に邁進し始めている。

前回の記事「火力発電を上回った中国の再エネ発電容量 太陽光パネル過剰生産の背後にあるもの」(2025年8月)で指摘したように、政府がある方向性を決めて「大きな絵」を描き、音頭を取る。そこに多額の投資資金が流れ込み、収益機会に敏感で、リスクテイクを恐れない多数の企業家が果敢に突進していく。これがよくも悪くも、中国という国と社会、そこで生きる人たちの凄さであるというしかない。

人口減少時代をにらむ国家技術戦略

もちろんその背景には、国家としての技術戦略がある。

中国政府は人型ロボットを、低賃金を武器とした「世界の工場」に代わる、製造業の高度化と経済成長の新たな起爆剤と位置づけている。中国工業情報化部(工業や通信を所管する中央官庁)は、2023年に発表した「人型ロボットの革新発展に関する指導意見」で、人型ロボットを習近平国家主席が提唱する「新たな質の生産力」の中核に据え、国家経済全体に強いシグナルを発信した。

これによって国有銀行からの大規模な融資や地方政府による補助金、土地の提供などが容易になり、多数の大学や研究機関のプログラムが立ち上がった。人型ロボットに対する国家規格の策定も進められている。前述した「世界人型ロボット運動会」はその一つの成果である。

その背景には、中国で進む急速な高齢化と人口減少、現場の労働力不足、人件費の高騰といった差し迫った課題がある。実現のハードルは高いものの、これらの社会的課題の解決に人型ロボットを切り札にしようとの狙いがある。

EVに続く「一発逆転」を狙う

産業用ロボットの領域では、日本やドイツのメーカーが長い実績と高い技術力を持ち、強い競争力を維持している。国家戦略としては、この既存市場で正面から競争するのは得策ではない。次世代の「人型ロボット」の分野で一気に形勢を逆転し、圧倒的なトップに立つことを意図している。これは過去にスマートフォンやEVの領域で、完全ではないにせよ、かなりのレベルで功を奏し、中国が世界のトップレベルに立てた「実績」があるやり方である。

AIの飛躍的な成長によって、「司令塔が全てを統一的に動かす」という方向へ、世界は急速に向かいつつある。この動きが「頭脳(AI)」と「手足(生産力)」の両方を有する中国に追い風となっていることは間違いない。

AIと社会をつなぐ「何でもできるインターフェース」としての人型ロボットの成否は、中国という国の将来を左右する意味を持ち始めている。

次世代中国